Dieses Wochenende entblösste ein Graffito, das eigentlich aus der russischen Literaturgeschichte stammt, die Gazprombank (Schweiz) AG. Ein unbekannter Sprayer hatte einen Auszug aus dem berühmten russischen Gedicht Lebe wohl, ungewaschenes Russland angebracht. Das Zitat prangert das russische Regime für seinen willkürlichen Autoritarismus an und kritisiert die Schergen auf den unteren Staatsebenen für ihre Fügsamkeit gegenüber diesem immer totalitärer werdenden Regime. Das Graffito richtet seinen Blick auch auf den Finanzplatz Schweiz, der sich auch zum untertänigen Helfeshelfer macht, weil über den Kauf russischer Energieträger der russische Angriffskrieg mitfinanziert wird.

Von wem das Graffito an der Wand der Bank stammte, ist unbekannt. Sicher ist aber, immer mehr Menschen wird klar, die Gazprombank (Schweiz) AG nimmt eine zentrale Rolle in der Finanzierung der russischen Invasion der Ukraine ein.

Denn die Gazprombank (Schweiz) AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gazprombank, an der das russische Staatsunternehemen Gazprom den Hauptanteil hält, fungiert als Unterhändlerin für den Transport von Erdgas zwischen westeuropäischen Staaten oder ihren Energieunternehmen und der russischen Föderation. Angesichts der Tatsache, dass sich bspw. 2021 satte 36% des russischen Staatsetats aus den Einnahmen durch fossile Rohstoffe speisten, wird klar woher Russland die finanziellen Mittel hat, um seine Soldat:innen für einen menschenlebenverachtenden und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu verheizen und um systematisch Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung zu begehen.

Der russische Dichter & das zaristische Russland im 19. Jahrhundert

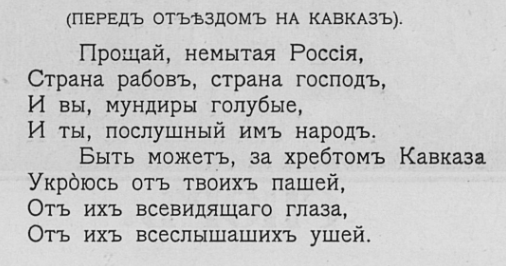

Auf der Mauer vor dem Sitz der Gazprombank Schweiz steht auf Russisch: „Land der Sklaven, Land der Herren!“ Das ist ein Auszug aus dem Gedicht Lebe wohl, ungewaschenes Russland des russischen Dichters Michail Lermontow (1814 – 1841).

Land der Sklaven, Land der Herren,

Und ihr, blaue Uniformen,

Und du, Volk, das ihnen ergeben ist.

Vielleicht hinter der Mauer des Kaukasus,

werde ich mich vor euren Paschas verstecken,

Vor ihrem alles sehenden Auge,

vor ihren allhörenden Ohren.

Zwischen 1817 und 1864 war das zaristische Russland in die Kaukasuskriege involviert. Ziel war die komplette Kontrolle über den Nordkaukasus. Inbesondere Bevölkerungen wie die Tscherkess:innen und die Tschtschen:innen wehrten sich gegen die drohende Fremdherrschaft.

1841 schrieb auch der russische Dichter Michail Lermontow, nach seiner Strafverbannung in den Kaukasus, sein vielleicht berühmtestes Gedicht, das heute seinen festen Platz im Lehrplan der russischen Föderation hat: Lebe wohl, ungewaschenes Russland!

Darin rechnet er mit seiner Herzensheimat ab, indem er sich von ihr verabschiedet. Er verabschiedet sich allerdings nicht nur von seinem Heimatland, sondern auch von der dortigen Gesellschaftsordnung. Denn für Lermontow herrschte im zaristischen Russland Willkür und die russische Oberschicht — damals viel exklusiver meinungsbildend — unterwarf sich dieser willkürlichen Ordnung auch noch unterwürfig. Mit der Zeile „Land der Sklaven, Land der Herren“ drückte Lermontow die sklavische Gehorsamkeit dieser russischen Oberschicht gegenüber einem System von willkürlichen Tyrann:innen aus.[1]

Lermontow verabschiedete sich darin auch von der verhassten Gendarmerie, weil sie die Helfeshelferin des zaristischen Machtapparats war.

Lermontow schwor darin, sich im Kaukasus dem Griff des Zaren und dessen Schergen zu entziehen, die er gemäss dem damaligen russischen Sprachgebrauch, der das benachbarte osmanische Reich mit der äussersten staatlichen Despotie assoziierte, „Paschas“ nannte.

Die Gazprombank (Schweiz) AG & die gegenwärtige russische Föderation

Seit der militärischen Intervention durch die russische Föderation im syrischen Bürgerkrieg ist klar, dass Russland auf der Seite von Autokraten, regionalen Zaren, wie Assad und seinem Clan steht. Diese Aussenpolitik fügt sich auch nahtlos in eine Geschichte von imperialistischen Gebietsexpansionen und militärischen Eroberungen ein — von den Kaukasuskriegen im 19. Jhdt. bis zur Invasion der Ukraine.

Ebenso kennt die gegenwärtige russische Gesellschaftsordnung kaum Rechtsstaatlichkeit für seine Bürger:innen. Die Parteien in der Duma sind nur stark limitierte Blockparteien mit dem Zweck, die rechtsstaatliche Fassade aufrechtzuerhalten. Gewisse Versammlungs- und Gesinnungsfreiheiten gelten im Land nur dort, wo sich der Staat, d.h. die Herrscher:innenclique nicht bedroht fühlt. Und diese Herrscher:innenclique war sich noch nie zu schade, einige ihrer russländischen Bürger:innen als Bauern zu opfern, weil rassistischer oder homophober Populismus konsolidierend für ihre Macht wirkte. Die russische Föderation war nicht erst seit Putins Amtsantritt im Mai 2000 nur eine bürgerlich-liberale Fassade, die die Kleptokratie aus Geheimdienstler:innen kaschierte. Eine Fassade, die der bürgerlich-demokratische Westen bis in den Februar 2022 bereitwillig in Anspruch nahm, um sich als Financier des russischen Militärapparats durch die eigenen Rohstoffkäufe nicht zu diskreditieren.

Die gegenwärtige russische Gesellschaftsordnung stützt sich weiterhin auf Gefügigkeit der allgemeinen Bevölkerung ab, auch wenn diese erzwungen werden muss. Seit dem 4. März setzt das Putin Regime alles daran, um seine Bevölkerung gegenüber der Kleptokratie aus Geheimdienstler:innen hörig zu halten. Zwei Dekaden anti-partizipatorische Politik und allgegenwärtige, teils drohende Propaganda haben der Bevölkerung ohnehin schon die Nutzlosigkeit politischer Beteiligung vor Augen geführt, die Bevölkerung in einen Allgemeinzustand politischer Passivität versetzt. Doch die jüngsten Änderungen im Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetz kriminalisieren nun jede nicht-unterwürfige Ansicht über die sogenannte „militärische Spezialoperation“.

Auch die Folgsamkeit der polizeidienstlichen Helfeshelfer:innen bleibt heute nicht aus. Bereitschaftsdienste oder die berüchtigte OMON, eine Spezialeinheit der Nationalgarde, entfernen gerne die letzten Antikriegsgegner:innen und lösen brav die mutigen einsamen Streikposten auf, um den zivilen Ungehorsam aus der russischen Gesellschaft zu entfernen.

Die russische Tragödie & die westeuropäische Farce

„Alle grossen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen ereignen sich sozusagen zweimal: Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce!„, frei zitiert nach Marx, aber allemal passend: Wenn sich nämlich ein Gedicht aus der ersten Hälfte des 19. Jhdts. und über einen willkürlichen Zaren liest wie eine gegenwärtige Beobachtung, müsste man sich als westeuropäische Regierung wirklich fragen, wen man da eigentlich mit seinen Gas- und Ölkäufen finanziert!

Die Tragödie ist hier nicht nur, dass sich die Regent:innen einer vermeintlichen Republik wie der russischen Föderation zur Farce machen, indem sie sich noch immer wie Zar:innen aus dem letzten und vorletzten Jhdt. verhalten.

Eine weitere Tragödie ist, dass das Putin Regime der Ukraine ihre staatliche Integrität abspricht, weil es nur eine Weltsicht gelten lassen will, wo kleine und mittelgrosse Länder keine eigenständige Existenzberechtigung geniessen und die globalen und regionalen Grossmächte die ersteren unter sich aufteilen dürfen.

Eine weitere Farce ist wiederum, dass sich der Westen etwas auf seine demokratischen Werte einbildet, diese auch in der Ukraine vermeintlicherweise verteidigen will, gleichzeitig aber über den Einkauf russischer Rohstoffe bereitwillig einen Mammutteil des Staatshaushaltes stellt, der den völkerrechtswidrigen Krieg dieses «autoritären Regimes» (vgl. Democracy Index des Economist) finanziert. Mit anderen Worten, die Farce oder das zweite Mal, dass die Ukraine angegriffen wird — nach der eigentlichen Invasion —, ist der Beibehalt der ermöglichenden Geschäftsbeziehungen.

Gerade die Schweiz — mehr mit ihrem Bankkundengeheimnis als mit ihrer funktionierenden Infrastruktur und den hohen Lebensstandards für Angestellte — macht sich hier gerne zum Handelsplatz, wo fossile Rohstoffe gegen Geld, das auch in die gegenwärtige Kriegsfinanzierung fliesst, getauscht wird.

Die Gazprombank (Schweiz) AG ist einer der wichtigsten Unterhändler in dieser Branche und somit nichts anders als die Helfeshelferin eines Systems, welches in Russland im Gegenzug für rechtliche Willkür ungebrochenen Gehorsam von seiner eigenen Bevölkerung einfordern will. Die Gazprombank (Schweiz) AG ist damit auch die Helfesherlferin eines Systems, welches die heimischen sozialen Konflikte nach aussen wendet, in Gestalt eines ausgewachsenen Eroberungskrieges, welcher der Ukraine die Existenzberechtigung als souveränen Staat abspricht.

Deswegen muss die Schweiz sowie ganz West- und Ostmitteleuropa aufhören, Öl, Gas oder Kohle vom Putin Regime zu kaufen und so seinen Krieg zu finanzieren. Unternehmen wie die Gazprombank (Schweiz) AG müssen geschlossen und enteignet werden. Die freigesetzten Gelder müssen in die Unterstützung des ukrainischen Widerstandes und nach Beendigung des Krieges in den Wiederaufbau des Landes investiert werden.

von João Woyzeck (BFS Zürich)

[1] • Es ist eine gute Frage, ob mit besagten „Sklaven“ Leibeigene gemeint waren oder die sklavische Gefügigkeit der Aristokratie und jungen Bourgeoisie, also ob die „Sklaven“ und „Herren“ in Zeile 2 identisch sind oder ob es um eine Klassengesellschaft aus „Herren“ und „Sklaven“ geht.

In Zeile 4 spricht Lermontow das personifizierte Russland, von dem er sich in diesem Gedicht verabschiedet, als „unterwürfiges Volk“ an (И ты, им преданный народ). In jedem Fall, ob nun die Obrigkeit oder die Unfreien mit „Sklaven“ gemeint sind, charakterisierte Lermontow Russland als an sich autoritätshörig.

• Die Willkür, von der ich oben spreche, ist im Gedicht allein nicht zu lesen. Aber im historischen und persönlichen Kontext lässt sich erahnen, dass es um mehr geht als einfache Autoritarismuskritik:

Lermontow war von adligem Stand, hatte eine Militärkarriere eingeschlagen und hofierte bei der russischen Oberschicht. Allerdings empfand er auch eine gewisse Verachtung für die russische High Society. Als leidenschaftlicher Dichter sah er seine Rolle nicht darin, der Obrigkeit gefällig zu schmeicheln. Den Militärdienst wollte er nicht fortführen, tat es dann aus familiärer Verpflichtung dennoch. Sein Traum war es aber eigentlich, sich ganz der literarischen Tätigkeit zu widmen. Hier schränkte ihn allerdings nicht nur die familiäre Erwartung ein, sondern auch der starre Rahmen der Zensur im zaristischen Russland.

Abrufbar auf: https://rustih.ru/mixail-lermontov-proshhaj-nemytaya-rossiya/

1837 war Lermontow bereits einmal in den Kaukasus verbannt worden, bevor er 1838 wieder nach St. Petersburg zurückkehren durfte. Veranlassung zu seiner ersten Verbannung gab ein Gedicht zu Ehren des verstorbenen russischen Dichters Alexander Pushkin in Folge eines Duells. Zum Ende seinem „Der Tod des Dichters“ wandte sich Lermontow gegen den innersten Kreis um den Zaren am petersburger Hof und gab ihnen Mitschuld an der Tötung Puschkins. Er gab den Intrigen und Anfeindungen des petersburger Hofes gegenüber dem unbequemen Literaten Puschkin Mitschuld. Lermontow nannte die gehobene Gesellschaft um den zaristischen Thron „Henker, die Freiheit, Genie und Ruhm töten“.

Dem damaligen Zaren, Nikolaus I., war eine Kopie von Lermontows Gedicht unter dem Titel „Aufruf zur Revolution“ zugespielt worden. Der Zar verbannte Lermontow darauf in den Kaukasus und verpflichtete ihn zum Militärdienst dort.

Abrufbar auf: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lermontov; Vergleiche auch: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Death_of_the_Poet

Lermontows zweite Verbannung wurde 1841 aufgrund eines Duells mit dem französischen Diplomaten Ernest de Barante verfügt. Das Duell mag dem Regime möglicherweise als Vorwand gedient haben, um den unbequemen kritischen Denker loszuwerden. Die Verbannung wurde zumindest an den Dienst in der ersten Linie der Militäroffensive geknüpft, was als sicheres Todesurteil galt.

Abrufbar auf: https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/lermontov/proschay-nemytaya-rossiya.html

In diesem Sinne erhält Lermontows Abschied von Russland eine bitter-zynische Note. „Lebe wohl, ungewaschenes Russland“ war auch ein Abschied vom LEBEN. Und das Gedicht stellt auch die Justiz, die Lermontow bestrafte, in ein bestimmtes Licht. Das Gedicht lässt sich nämlich als Konsequenz davon sehen, dass im zaristischen Russland Macht nach dem eigennützigen Gutdünken der Potentat:innen ausgeübt wurde.