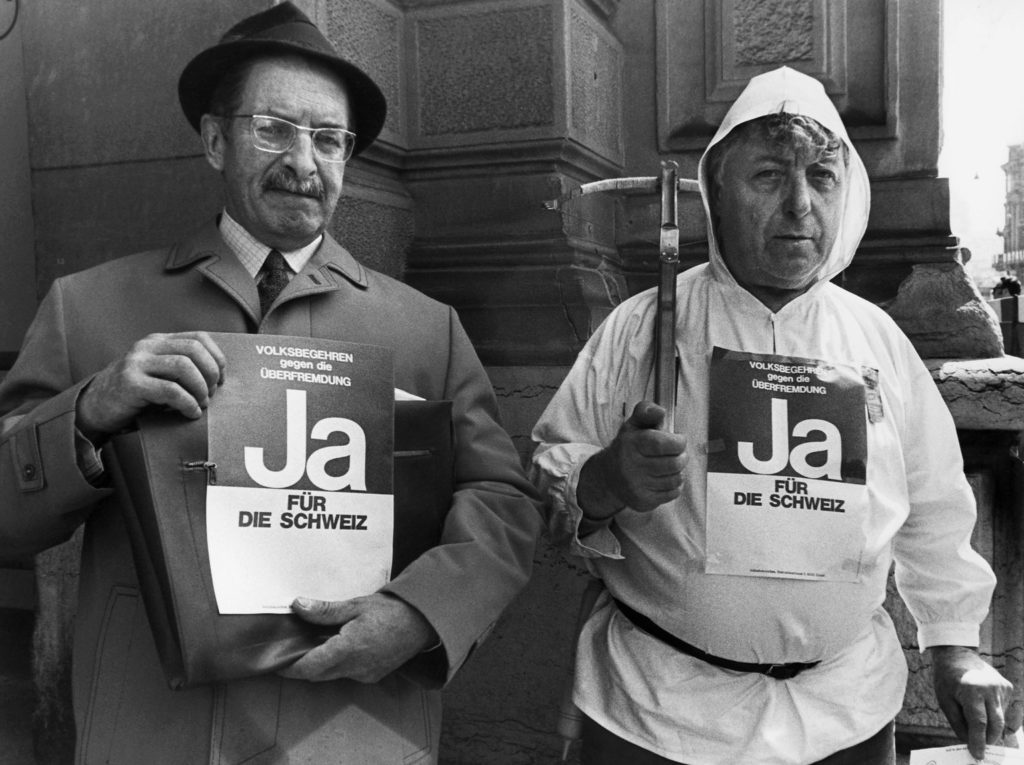

Am 7. Juni 2020 jährt sich die Abstimmung über die fremdenfeindliche Schwarzenbach-Initiative zum 50. Mal. Die sogenannte «Überfremdungsinitiative» von 1970 markiert einen Meilenstein in der Geschichte der hiesigen Ausländer*innenfeindlichkeit. James Schwarzenbach stammte aus einer der reichsten Familien der Schweiz und gehörte zum erzkonservativen und rechtsextremen Flügel des Zürcher Bürgertums. Seine Initiative, die von keiner grösseren Partei unterstützt wurde, wollte den Ausländeranteil in jedem Kanton (mit Ausnahme von Genf) auf 10% beschränken. Dies hätte die Ausweisung von bis zu 300’000 «Gast»arbeiter*innen zur Folge gehabt, die aus Italien, Spanien, Portugal, ex-Jugoslawien und der Türkei gekommen sind und auf den hiesigen Baustellen, in Fabriken, im Gastgewerbe und in der Landwirtschaft tätig waren. Die Initiative wurde knapp mit 54% Nein-Stimmen abgelehnt. Das Tragische an der Geschichte ist, dass die wirtschaftliche Rezession zwischen 1973-1975 schliesslich das Vorhaben der Initiative doch noch erfüllte. Denn die massiv angestiegene Arbeitslosigkeit wurde bekämpft, indem über 200’000 ausländische Arbeiter*innen in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt wurden. Diese Art der Krisenlösung zeigt, dass Schwarzenbach und seine Anhänger*innen nicht eine «Randerscheinung» waren, sondern dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zentrale Pfeiler der Schweizer Gesellschaft und der staatlichen Politik darstellen. Gerade in diesen Tagen, wo die USA aufgrund ihrer rassistischen Geschichte und Gegenwart am Brennen ist, lohnt es sich einen Blick auf das «typisch Schweizerische und die Ausländerfeindlichkeit» zu werfen. (Red.)

von BFS/MPS

Der Mythos des bedrohten Volkes

Die verschiedenen ausländerfeindlichen politischen Massnahmen – die meistens auch rassistische Züge tragen – gründen auf einem stetig wiederholten und sich ständig wandelnden Mythos: „Unsere nationale Identität ist bedroht.“ Mit diesem Mythos wird ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen. „Wir“ Schweizer*innen werden von den „Ausländer*innen“ bedroht. Je nach Zeitabschnitt und Situation tragen diese aus dem „Wir“ ausgegrenzten verschiedene Namen: Italiener*innen, Kosovar*innen, Türk*innen, Juden und Jüdinnen, Roma – Grenzgänger*innen, Asylbewerber*innen und „Illegale“ sowie „kriminelle Ausländer*innen“.

Dabei ist die Schweiz ein Einwanderungsland, das sich aus einer Vielfalt an sprachlichen, kulturellen und politischen Traditionen zusammensetzt. Ohne diese Vielfalt, ohne die unterschiedlichen Einwanderungswellen, würde es eine “Schweizer Gesellschaft” gar nicht geben.

Die Patriot*innen versuchen jedoch die Deutungshoheit zu gewinnen, indem sie definieren, was „typisch schweizerisch“ und „die Schweizer Seele“ ist. Dabei wird aus der Schweiz ein Sonderfall gemacht, eine besondere Perle und ein fragiles Konstrukt, das jederzeit kaputtgehen kann.

Ausgrenzung: eine Schweizer Tradition

Eine sogenannte demokratische Gesellschaft erfordert, dass allen die gleiche Würde zugestanden wird – den Ärmsten genauso wie den Gruppen mit Migrationshintergrund (Verfassung: Präambel, Art. 7). Dieser bürgerliche Rechtsgrundsatz wird aber immer wieder völlig offensichtlich ignoriert. Hier zwei Beispiele:

– Das Bundesgericht erklärte 1915 den Steuerzensus als verfassungswidrig. Steuerzenus bedeutet, dass nur Menschen wählen durften, deren Steuern eine bestimmte Höhe überschritten. Trotz dem Bundesgerichtsurteil blieben verarmte und obdachlose Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, bis 1971 von diesem Grundrecht ausgeschlossen.

– In Bezug auf das Frauenwahlrecht bedeutete das “typisch

Schweizerische”, dass Frauen bis 1971 kein Stimm- und Wahlrecht hatten. Noch 1947 stand auf den Plakaten: “Männer-Brüder-Söhne, bewahrt uns vor der Politik. Unsere Welt ist unser Heim und sie soll es bleiben.” Die Frauen entsprachen gemäss diesem Modell dem „Anderen“. Heute wird „unsere nationale Identität“ nicht mehr von den Frauen, jedoch „von den Ausländer*innen bedroht“ – insbesondere den muslimischen.

Rassismus und die soziale Lage der Lohnabhängigen

Wenn wir diese Ausgrenzung beenden wollen, können wir uns nicht auf das Anprangern einer ausländerfeindlichen Politik, der rassistischen Kampagnen und der vielfältigen Diskriminierungen von oben beschränken. Es ist wichtig, zu hinterfragen:

- Wieso wählen so viele Lohnabhängige heute die SVP?

- Welche politischen und wirtschaftlichen Bedingungen führen dazu, dass fremdenfeindliche Ideen florieren können?

Die Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz setzt sich aus Lohnabhängigen zusammen, von denen ein bedeutender Teil Migrant*innen sind. Sie sind im Grunde alle in einer gemeinsamen Lage gegenüber den Arbeitgeber*innen. Auf der einen Seite stehen die Unternehmer*innen und auf der anderen die, die für diese Unternehmer*innen arbeiten.

Diese gemeinsame Lage heisst nicht, dass nicht zahlreiche Unterschiede existieren: Es gibt Unterschiede zwischen den Löhnen von Männern und Frauen, es gibt Unterschiede in den Arbeitsbedingungen, solche zwischen geschützteren und prekären Arbeitsplätzen, Unterschiede zwischen den Aufenthaltsbewilligungen von Migrant*innen und so weiter. Diese Ungleichheiten bestehen also innerhalb einer gemeinsamen Lage. Dadurch entstehen Situationen, in denen sich die Lohnabhängigen miteinander vergleichen, einander beneiden und verachten – oder sich respektieren und die Solidarität untereinander umsetzen. Zweiteres muss unser Ziel sein!

Das Fehlen von politischer Aktivität

Genau hier ist eine gewerkschaftliche und politische Aktivität entscheidend: Damit die gemeinsame Lage der Lohnabhängigen ins Zentrum gestellt wird, damit die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer sozialen Einheit nicht zersplittert. Das erfordert einen konkreten Kampf für eine solidarische Gesellschaft. Anders gesagt: Für Rechte, die den Bedürfnissen nach sozialer Sicherheit aller Menschen entsprechen. Oder nochmal anders: Für die gemeinsame, anerkannte und herkunftsunabhängige Zugehörigkeit aller Lohnabhängigen zu einer wirklich demokratischen Gesellschaft. Das Fehlen einer derartigen Praxis der gewerkschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Linken lässt den ausländerfeindlichen und rassistischen Menschen immensen Raum.

Die verlorene Klassensolidarität

Sämtliche Propaganda der politischen Rechten und die aus ihr entspringenden Vorschläge und Gesetze stützen sich auf Unterschiede, die bewusst herausgehoben werden. Dies mit folgendem Ziel: Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Lohnabhängigen mit eigenen Interessen durch einen emotionalen und geträumten Anschluss an eine mythische „nationale Identität“ zu ersetzen, der falsche Sicherheit vermittelt. Das Resultat ist bekannt: Spaltungen werden innerhalb der Lohnabhängigen zementiert und verstärken den Zerfall einer Klassensolidarität. Stattdessen wird die „Liebe zum Heimatland“ aufgebaut. Diese bietet eine trügerische Sicherheit für die angesichts der derzeitigen sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit beunruhigten und wütenden „Schweizer Lohnabhängigen“.

Ziele der Spaltungspolitik der Unternehmer*innen

Diese Spaltungspolitik entspricht den Anforderungen der Grossunternehmer*innen, ihrer Organisationen und politischen Vertreter*innen. Sie alle verkünden ein Ziel: Die „Stärkung der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit“ – also der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Kapitals. Dieses „Ziel“ wird von sämtlichen kapitalistischen Volkswirtschaften übernommen, welche in einem unerbittlichen internationalen Wettbewerb miteinander stehen. Um möglichst konkurrenzfähig zu sein, muss der (neoliberale) Kapitalismus die Lohnabhängigen disziplinieren, um so die Kosten senken zu können.

Hierfür werden zahlreiche Instrumente genutzt: die Angst vor der Arbeitslosigkeit, individueller Druck auf die Produktivität, die Auslagerung von Arbeitsprozessen mit der daraus resultierenden Prekarisierung, die Lockerung der Gesetze zum Arbeitsrecht und so weiter. Dies alles geschieht mit der Zustimmung der gewerkschaftlichen Apparate, die sich nicht mehr um die schwierige Aufgabe des Aufbaus und Wiederaufbaus einer gemeinsamen Identität bemühen, einer Klassensolidarität, für die das soziale Engagement nicht bei der Unternehmenstür aufhört.

Angriffe auf wenige werden zu Angriffen auf alle

Die Angriffe auf die empfindlichsten Teile der Lohnabhängigen sind ein Vorbote dessen, was sich für die Mehrheit abzeichnet. Ein Beispiel: Die Migrant*innen mit einer kurzzeitigen Aufenthaltsbewilligung wurden 2011 von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Seit 2015 wird nun auch die Sozialhilfe für kinderreiche Familien und junge Erwachsene unter 25 Jahren stark beschränkt. So werden immer weitere Gruppen von den ihnen zustehenden Leistungen ausgeschlossen.

Die Kämpfe gegen die Ausländerfeindlichkeit und den Rassismus erfordern konkrete und möglichst breite solidarische Aktionen. Dass diese Kämpfe aber langfristig erfolgreich sein können ist es notwendig, dass die Lohnabhängigen wieder ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Gruppe erringen – und es so ermöglicht wird, dass sie gemeinsam gegen die Beschränkung ihrer Rechte und ihrer Würde kämpfen.

Nein zum „typisch Schweizerischen“!

Nein zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit!

Für gleiche politische, soziale und gewerkschaftliche Rechte für alle Lohnabhängigen!

Für eine starke und lebendige Solidarität unter Lohnabhängigen!

Pingback:Schweiz: Das Egerkinger Komitee und die Gleichstellung