Der Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) ist der wohl wichtigste Gesamtarbeitsvertrag in der Schweiz. Er regelt nicht nur die Arbeitsbedingungen von 86‘000 Bauarbeiter:innen, sondern hat auch entscheidenden Einfluss auf die Verträge in anderen handwerklichen Berufen. In den aktuellen Neuverhandlungen des Vertrages intensivieren die Baumeister:innen ihre vor 20 Jahren begonnene Offensive zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen auf dem Bau. Ob die Gewerkschaftsbewegung, allen voran die Unia, die Angriffe parieren kann, ist mehr als ungewiss. (Red.)

von Sofia Ferrari (BFS Tessin)

Ende 2022 läuft der Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) aus und damit auch die kantonalen Verträge, d.h. wo es solche überhaupt gibt, wie zum Beispiel im Tessin. Die aktuellen Verhandlungen über die Erneuerung des LMV laufen nach ähnlichem Muster wie in den letzten Jahren ab. Trotz der zwei Jahrzehnte andauernden massiven Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen bleibt der LMV immer noch der wohl beste kollektive Arbeitsvertrag, den die Schweizer Gewerkschaftsbewegung je erkämpfen konnte. Der Gesamtarbeitsvertrag für das Bauhauptgewerbe (Tief- und Wohnungsbau) ist derjenige, der auf privatwirtschaftlicher Ebene die meisten Rechte (Mindestlöhne, Berufsabschlüsse, Arbeitszeiten, Urlaub, Krankheit usw.) für die Arbeiter:innen festlegt. Zudem hat er grossen Einfluss auf die Gesamtarbeitsverträge verwandter Branchen (Gipser:innen und Maler:innen, Spengler:innen, Elektriker:innen, Plattenleger:innen usw.), deren Kernelemente sich mit denen des Bauhauptgewerbes decken. Es liegt auf der Hand, dass jede wesentliche Änderung des LMV automatisch Auswirkungen auf die Gesamtarbeitsverträge der verwandten Branchen hat. Es geht in den aktuellen LMV-Verhandlungen also nicht nur um die Rechte und Arbeitsbedingungen von 86’000 Bauarbeiter:innen (Zahlen des Schweizer Baumeisterverbandes SBV), sondern zumindest indirekt auch um die von weiteren 210’000 Arbeiter:innen.

Eng verbunden mit dem LMV ist schliesslich die letzte grosse soziale Errungenschaft, die durch kollektive Mobilisierungen von Lohnabhängigen in der Schweiz erreicht wurde: die Einführung der Frühpensionierung im Bauhauptgewerbe. Arbeiter:innen im Bauhauptgewerbe haben sich 2002 das Recht erkämpft, mit 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen und dies mit einem nennenswerten Einkommen, das in etwa dem monatlichen Nettolohn entspricht, der während eines aktiven Lebens auf der Baustelle verdient wurde. Auch hier hat die Frühpensionierung im Bauhauptgewerbe den Weg dafür geebnet, dass dieses Recht auch in einem grossen Teil des Baunebengewerbes und anderen Handwerksberufen anerkannt wird (wenn auch erst mit 62 Jahren). Allerdings blieb der effektive Kampf um Frühpensionierung auf den Bausektor beschränkt; die Gewerkschaftsbewegung hat sich seither nicht mehr die Mühe gemacht, dieses lebenswichtige Recht auf alle Lohnabhängigen in der Schweiz auszudehnen.

Wie stellt sich die Situation jedoch angesichts der aktuellen Vertragsverhandlungen dar? Unserer Einschätzung nach könnten diese Verhandlungen eine entscheidende Beschleunigung der Unternehmer:innenoffensive darstellen.

Der Anstieg der Ausbeutungsrate auf dem Bau

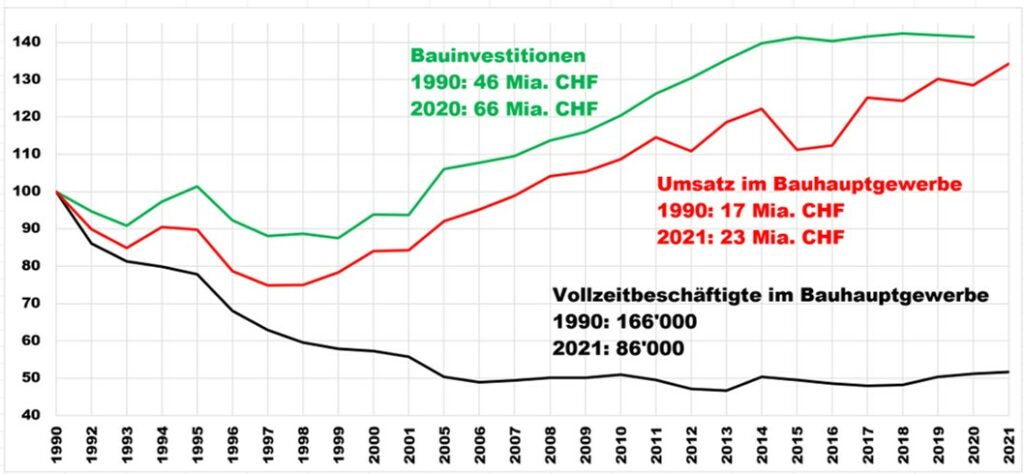

Der Umsatz des schweizerischen Bauhauptgewerbes betrug 1990 17,21 Milliarden CHF und ist bis 2021 auf 23,11 Milliarden CHF angestiegen. Dies entspricht einem Wachstum von 34,2%. Die Bauinvestitionen beliefen sich 1990 auf 46,72 Milliarden CHF und sind bis 2020 um 41,42% auf 66,07 Milliarden CHF angestiegen. Dieser Anstieg wird durch die stark sinkende Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte noch akzentuiert: 1990 arbeiteten 166’447 Bauarbeiter:innen in der Schweiz; 2021 waren es noch 86’039. Relativ gesehen ist das ein Rückgang von 48,3%! Diese Faktoren führen zwangsläufig zu einem deutlichen Anstieg des produzierten Wohlstands, der sich unter anderem an der Entwicklung der Bruttowertschöpfung messen lässt. Im Jahr 2008 belief sich dieser Betrag auf 27,63 Milliarden CHF; 2020 waren es bereits 34,89 Milliarden CHF. Dies entspricht einem stürmischen Wachstum von 26,23% in nur zwölf Jahren! Nur wenige Sektoren der Schweizer Wirtschaft weisen so günstige Wachstumsraten auf.

Diese Ergebnisse wurden erreicht, indem man die sogenannten „umfangreichen Investitionen“ auf ein Minimum reduzierte und stattdessen an den Hebeln ansetzte, die die Produktivität steigern können. In einem Sektor, in dem technologische Verbesserungen nur begrenzt möglich sind, wurde die Last dieses Anstiegs fast ausschliesslich auf die Schultern der Bauarbeiter:innen verlagert, und zwar durch eine brutale Erhöhung der Arbeitsintensität und dem Einfrieren der Reallohnsteigerungen.

Das starke Wachstum der Bautätigkeit in der Schweiz ging mit mit einem Anstieg des Ausbeutungsrate der Beschäftigten einher.

Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, lag der Anteil der Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge im Tiefbau im Jahr 2008 bei 41% und ist bis 2019 auf 38,7% gesunken. Noch deutlicher wird diese Entwicklung im Bereich des Hochbaus: 2008 lag der Prozentsatz bei 30,6% und fiel innerhalb von elf Jahren auf 24,6%. Der Median [der genaue Zentralwert, d.h. 50% verdienen jeweils mehr, 50% jeweils weniger; Anm. d. Red.] des Bruttomonatsgehalts im Tiefbau lag 2008 bei 5’784 CHF. Im Jahr 2020 betrug er 6’503 CHF, was einem Wachstum von 12,43% entspricht. Im Hochbau verdienten Arbeiter:innen im Jahr 2008 6’045 CHF; im Jahr 2020 6’768 CHF, was einer Zunahme von 11,96% entspricht. Im gleichen Zeitraum ist die Wertschöpfung allerdings um 26,23 % gestiegen!

In einer unerklärlicherweise nie wiederholten Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) aus dem Jahr 2013 wurde deutlich, dass im Zeitraum 2007-2012 die Arbeitsproduktivität pro Kopf im Bauhauptgewerbe um 12% gestiegen ist, während die Reallöhne im gleichen Zeitraum nur um 4,6% zugenommen haben. Es wird also deutlich, dass das starke Wachstum der Bautätigkeit in der Schweiz mit einem Anstieg des Ausbeutungsrate der Beschäftigten einherging. Eine kontinuierlich und stark sinkende Zahl von Bauarbeiter:innen sorgte für einen stetigen und massiven Anstieg der Produktion.

Die Schweizer Bauwirtschaft erfreut sich einer aussergewöhnlichen Gesundheit

Ein weiteres wichtiges Element ist Folgendes: Die Entwicklung der gesamten Schweizer Bauwirtschaft ist auf europäischer Ebene eine Ausnahmeerscheinung. Tatsächlich dauert der derzeitige Expansionszyklus der Bautätigkeit seit 2001 praktisch ununterbrochen an und zeigt keine Anzeichen für ein Abflauen. Vergleichbar ist das nur mit der Expansionsphase von 1945-1974, also mit einer durch den Nachkriegsboom ausgelösten aussergewöhnlichen Situation des Schweizer und des Weltkapitalismus. Kurz gesagt, ist diese Situation das Ergebnis mehrerer Faktoren, die zusammenwirken: Im fraglichen Zeitraum waren Immobilieninvestitionen diejenigen, die im Durchschnitt die besten finanziellen Erträge garantierten und eine unbestreitbare Stabilität aufwiesen, im Gegensatz zur grösseren Volatilität der Finanzanlagen, insbesondere der Aktienmärkte und der Anleihen. Immobilien sind ein sicherer Anlagesektor, der einen wachsenden Anteil an Kapital angezogen hat.

Die hohe Attraktivität dieses Investitionsbereichs ist auf das Zusammenwirken von zwei weiteren Faktoren zurückzuführen. Erstens hat die Nachfrage nach neuen Wohnungen massiv zugenommen, was wiederum auf ein starkes Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist (dies wiederum als Resultat des Inkrafttretens der Personenfreizügigkeit mit der EU im Jahr 2002). Gleichzeitig sanken die Hypothekenzinsen so tief wie noch nie in der Geschichte der heutigen Schweiz, was sowohl Investitionen als auch den Kauf von Wohnungen erleichterte. Das Zusammenspiel dieser Faktoren erklärt die schnelle und kontinuierliche Ausweitung der Bautätigkeit. Und dieser Trend scheint sich nicht zu verlangsamen. Das Bauhauptgewerbe hat im ersten Quartal 2022 mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden CHF das zweitbeste Ergebnis seit 2012 erzielt. Der Schweizerische Baumeisterverband meinte dazu: „Die Baufirmen sind total ausgelastet, die Auftragsbücher sind voll und der Arbeitsmarkt ist bereits buchstäblich ausgetrocknet“.

Grundsätzlich wären das für die Gewerkschaften gute Voraussetzungen für die Neuverhandlung des LMV und für die Konfrontation mit dem Baumeisterverband.

Die veränderte Taktik der Baumeister:innen

Wer die Schweizer Baubranche schon länger beobachtet, kann nicht übersehen, wie zielstrebig die Baumeister:innen bei der Durchsetzung ihrer Interessen vorgehen. Trotz einer absolut positiven Wirtschaftslage sind die Chefs nicht zufrieden und streben nach Garantien, um ihre Gewinnmargen in Zukunft zu erhöhen. Aktuell verhalten sie sich taktisch aber anders als bei früheren Verhandlungen. Es gibt vier wesentliche Änderungen in der Taktik der Baumeister:innen.

1. Erstens scheinen sie die derzeitige Regelung der Frühpensionierung mit 60 Jahren nicht in Frage stellen zu wollen. Dies ist eine taktisch intelligente Entscheidung. Sie haben nämlich erkannt, dass die Bauarbeiter:innen sehr an dieser letzten grossen Errungenschaft hängen. Angesichts des irrsinnigen Arbeitstempos ist die Möglichkeit, mit 60 Jahren mit einem ordentlichen Einkommen in den Ruhestand zu gehen, zu einem der wesentlichen Anreize, auf den Baustellen durchzuhalten, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr. Bei den letzten Vertragsverhandlungen haben die Baunternehmer:innen immer wieder versucht, diese Einrichtung anzugreifen – teilweise mehr aus taktischen Gründen, um die Gewerkschaften zu anderen Zugeständnissen zu zwingen –, was aber zumindest in bestimmten Regionen des Landes (vor allem im Tessin und in Genf wurden die Streiks auf dem Bau sehr gut befolgt) zu einer heftigen Reaktion der Bauarbeiter:innen geführt hat. Der Angriff auf die Frühpensionierung war der Hauptgrund (wenn nicht sogar der einzige), der einen Teil der Bauarbeiter:innen in Bewegung setzte.

Die blosse Tatsache, dass dieses Mal die Frühpensionierung nicht einmal als Angriffsziel erwähnt wird, wird nicht nur eine demobilisierende Wirkung in den wenigen Regionen haben, die noch in der Lage sind, die Bauarbeiter:innen am Arbeitsplatz zu organisieren, sondern wird allgemein deren Gefühl verstärken, dass ihnen dieses grundlegende Recht gewährt wird und es sich daher nicht lohnt, einen Kampf für andere Verbesserungen zu riskieren. Offensichtlich spiegelt diese Haltung auch die völlige Schwäche der Gewerkschaftsbewegung wider, die Arbeiter:innen auf der Grundlage von unmittelbareren sowie langfristigen Forderungen mobilisieren zu können.

2. Eine weitere taktische Änderung der Baumeister:innen bezieht sich auf das Schweigen zu ihren Forderungen. In den vergangenen Jahren kündigten die Bauunternehmer:innen ihre arroganten Forderungen lange im Voraus an, übertrieben sie oft und drohten mit heftigen Vergeltungsmassnahmen, wie z.B. der Drohung, das Frühpensionierungsalter zu erhöhen. Diesmal sind die Chefs viel diskreter, zugeknöpft und schinden sogar in den ersten Verhandlungssitzungen Zeit, um ihre wahren Absichten zu verbergen. Diese Haltung belastet die Gewerkschaften, die sich daran gewöhnt haben, eine völlig defensive Position einzunehmen und auf die Angriffe der Bosse zu reagieren. Es liegt auf der Hand, dass diese Taktik, die genauen und konkreten Forderungen erst im letzten Moment bekannt zu geben, jeder noch so zaghaften Reaktion der Gewerkschaften Zeit und Wirksamkeit nimmt. Abgesehen von allgemeinen gewerkschaftlichen Forderungen (deren Umsetzung allerdings ein radikal anderes Kräfteverhältnis erfordern würde), haben die Gewerkschaften kaum andere Argumente als die Anprangerung der Forderungen der Bosse. Wenn diese Forderungen jedoch erst verzögert genannt werden, wird die Passivität der Gewerkschaften nur noch zunehmen…

3. Zum ersten Mal seit vielen Jahren, und das ist das dritte Novum, haben die Bauunternehmen eine koordinierte und landesweite Propagandakampagne entwickelt, mit entschlossenen Tönen, aber ohne die herrische Arroganz, die bisweilen ihr Markenzeichen war. Und sie bringen diese Propaganda in Form einer Broschüre mit dem Titel „Baunews“, die in mehreren Ausgaben erscheinen wird, auf alle Baustellen: „Im Jahr der LMV-Verhandlungen ist es wichtig, dass der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) direkt mit den Arbeitnehmern spricht und sie mit Informationen aus erster Hand versorgt. Deshalb verschicken wir diese Woche zum ersten Mal Baunews an Zehntausende von Bauarbeitern in der ganzen Schweiz“. So wird beispielsweise die Möglichkeit einer Kündigung des LMV so dargestellt, als sei sie eine Option, die sich aus einem „natürlichen Prozess“ ergebe, und nicht eine parteiische Entscheidung im Sinne der Klasseninteressen der Unternehmer:innen.

Noch interessanter ist der Versuch, die Arbeiter:innen für den Fall zu beruhigen, dass der LMV „leider“ ausgesetzt werden müsse. Es werden Studien zitiert, wonach Arbeitsbedingungen, Löhne und Umsatz durch dieses Vertragsvakuum nicht beeinträchtigt würden. Und auf jeden Fall würden sich die Unternehmen und Subunternehmen darum bemühen, dass sich im Vergleich zu heute nichts ändere. Selbstverständlich sagen die Baumeister:innen dabei nichts über ihre Forderung nach Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Intensivierung der Arbeit. Die „Baunews“ sind eine völlig paternalistische Propaganda, die aber in Ton und Stil sehr beruhigend und ansprechend wirkt. Und diese Propaganda zirkuliert effektiv auf allen Schweizer Baustellen.

4. Schliesslich muss man hinter der Propaganda die wirkliche Taktik und die konkreten Ziele suchen. Man kriegt den Eindruck, dass die Chefs dieses Mal entschlossen sind, sofort eine grössere Flexibilität bei den Arbeitszeiten und weniger Beschränkungen bei der Steuerung der Produktion zu erreichen. Und dafür sie sind bereit, sich auf einen einen vertragslosen Zustand zuzubewegen. Dies ist das Hauptziel der Baumeister:innen in den aktuellen Verhandlungen.

Es ist nicht klar, welches Flexibilitätsmodell die Baumeister:innen ausbrüten, aber es sollte ihnen ermöglichen, in den Sommermonaten länger zu arbeiten, während sie in den Wintermonaten, in denen die Produktion zurückgeht, die zuvor angesammelten Stunden durch eine Verringerung der täglichen Stundenzahl ausgleichen würden – natürlich ohne Bezahlung von Überstunden und anderen Zulagen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Einführung einer Jahresarbeitszeitrechnung. Die Erhöhung oder Verringerung der Arbeitszeit könnte so jederzeit vom Chef beschlossen werden, ohne dass sie im Voraus begründet und beantragt werden muss.

Die mittelfristigen Ziele der Baumeister:innen

Dazu kommen noch die mittelfristigen Ziele, die in dieser Verhandlungsrunde wahrscheinlich keine Priorität haben, an denen die Baumeister:innen aber bereits arbeiten. Im Hinblick auf die Steigerung der Produktionseffizienz streben sie die Beseitigung weiterer Einschränkungen an (Beschränkung der Samstagsarbeit, Sondergenehmigungen für Kalenderänderungen usw.), die sie bisher daran hinderten, die volle Kontrolle über ihre Arbeitskräfte zu haben. Der Baumeisterverband lamentiert, dass der LMV viel zu detailliert sei und „er oft im Weg steht, wie z.B. der Wunsch der Arbeiter:innen zeigt, je nach Saison unterschiedliche Arbeitszeiten zu haben“. Aber offensichtlich ist es nicht die Grösse und der Detailreichtum des LMV, die „im Weg stehen“, sondern die Rechte der Bauarbeiter:innen und die Grenzen, die den Unternehmer:innen in ihrem Streben nach maximalem Profit auferlegt werden.

Schliesslich bereiten die Baumeister:innen intensive Angriffe auf die Löhne vor, die sie aber wahrscheinlich nicht in dieser Verhandlungsrunde vorbringen werden. Ihre Absichten diesbezüglich sind jedoch offensichtlich: Der LMV sieht Lohneinstufungen mit Mindestlöhnen je nach beruflicher Qualifikation vor. Das Ziel des Baumeisterverbandes ist es, einen Mindestlohn von rund 4’500 CHF brutto einzuführen, alle anderen Lohneinstufungen zu streichen und durch das Prinzip der individuell ausgehandelten Leistungslöhne zu ersetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Baubosse in dieser Runde entschlossen sind, ein hohes Mass an Flexibilität bei der Arbeitszeit durchzusetzen. Und um dieses grundlegende Ziel zu erreichen, sind sie bereit, sich auf einen vertragslosen Zustand zuzubewegen, um Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Und natürlich sind sie nicht bereit, auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen.

Die lang anhaltende Krise der Gewerkschaftsbewegung

Der starke Anstieg der Arbeitsproduktivität und vor allem die Tatsache, dass die Gewinne fast vollständig in die Taschen der Bauunternehmen geflossen sind, zeigen deutlich, in welch ernsten Schwierigkeiten sich die Gewerkschaften – insbesondere die Unia, die wichtigste Gewerkschaft in diesem Sektor – befinden. Die Unia ist zum passiven Zuschauer der absoluten Freiheit der Baumeister:innen geworden, um den beschäftigten Arbeitskräften eine hohe Ausbeutungsrate aufzuerlegen und so eine maximale Rentabilität des investierten Kapitals zu gewährleisten. Die Lage an der Gewerkschaftsfront ist wirklich ernst, wenn Lohnabhängige in einem äusserst günstigen Produktionsumfeld mehr (schwere) Rückschritte als (leichte) positive Schritte zu verzeichnen haben. Nicht einmal Krümel sind auf ihre Teller gefallen. Jüngstes Beispiel sind die Lohnverhandlungen Ende 2021, bei denen es den Gewerkschaften nicht einmal gelungen ist, einen minimalen Ausgleich für die bereits auf 1,5% gestiegene Inflation zu erreichen.

Seit dem letzten grossen gewerkschaftlichen Sieg – der 2002 unterzeichneten Frühpensionsierungsregelung mit 60 Jahren – ist die Gewerkschaft Unia im Grunde stehen geblieben und hat das Mobilisierungspotenzial, das die Bauarbeiter:innen in diesem Kampf gezeigt haben, nicht genutzt, um zu versuchen, das Kräfteverhältnis auf dem Terrain des Kampfes, des sozialen Konflikts, zu verändern. Stattdessen wurde die Orientierung am Arbeitsfrieden und der Sozialpartnerschaft um jeden Preis verstärkt. Die Gewerkschaften halten mit aller Kraft an der Überzeugung fest, dass institutionelle Kämpfe und günstige politische Umstände (will heissen: die unkritische Unterstützung der Personenfreizügigkeit ohne echten Arbeiter:innenschutz durch die Gewerkschaften) ausreichen, um mögliche Verbesserungen für die Arbeiter:innen zu erreichen. Die sozialpartnerschaftliche Ausrichung hat sich gegenüber einer kämpferischen Orientierung durchgesetzt, welche durch Mobilisierungen und vor allem durch die Selbstorganisation der Arbeiter:innen eine unabhängige gewerkschaftliche Tätigkeit aufbauen möchte, die in der Lage ist, den kollektiven Konflikt auf den Baustellen zum ausschliesslichen Motor für die Verteidigung und Verbesserung der Rechte der in der Schweiz tätigen Bauarbeiter:innen zu entwickeln. Konkret haben vor allem in den dominierenden Deutschschweizer Kantonen die Gewerkschaftsfunktionär:innen ihre Präsenz auf den Baustellen abgebaut und die nationalen und regionalen Führungen sind in einer Logik erstarrt, die den sozialen Konflikt – den Klassenkampf – als entscheidendes Instrument der Gewerkschaftsarbeit ablehnt. In Zürich, dem Herzen des Schweizer Kapitalismus, beteiligten sich 2018 von den 10’000-12’000 Arbeiter:innen des Bauhauptgewerbes gerade mal 600 am Kampftag für die Erneuerung des LMV.

Aber das ist noch nicht alles. Neben der grundsätzlichen Schwäche einer organisierten und flächendeckenden Präsenz auf den Baustellen zeigt der Gewerkschaftsapparat auch eine Schwäche, die konkreten Bedingungen des Sektors zu analysieren und entsprechende (Kampf-)Massnahmen zu ergreifen. Dies wäre eine Voraussetzung für die Ausarbeitung von Argumenten, um der Propaganda der Baumeister:innen entgegenzutreten und sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbreiten, mit dem Ziel, ein Minimum an sozialpolitischer Unterstützung zu Gunsten der Anliegen der Bauarbeiter:innen zu schaffen. Eine grosse Schwäche, die sich in der Unfähigkeit äussert, auch nur eine kurzfristige Taktik festzulegen, um aus den aktuellen Vertragsverhandlungen nicht mit „gebrochenen Knochen“ herauszukommen.

Die Unterstützung der Bauarbeiter:innen dient allen Lohnabhängigen in der Schweiz

Die Erstellung einer objektiven und kritischen Analyse der Situation muss als ein Versuch verstanden werden, durch eine echte demokratische Debatte eine gefährliche Tendenz auf der Ebene der Rechte der Bauarbeiter:innen zu korrigieren, auch im Hinblick auf eine rein defensive Position in den Verhandlungen. Wenn man weiterhin leugnet, dass es in diesem Sektor strukturelle gewerkschaftliche Schwierigkeiten gibt, wird man gegen die Wand fahren, zur grossen Freude der Bosse. Das Ausweichen vor so einer Debatte wird leider nicht verhindern, dass sich die Krise der Gewerkschaften verschärft und sich nun ihrer letzten Phase nähert, in der es kein Zurück mehr gibt.

Wir werden daher unsererseits die Strategie der Gewerkschaftsführungen weiterhin sehr kritisch betrachten, gleichzeitig aber jede Mobilisierung der Lohnabhängigen, im diesem Fall der Bauarbeiter:innen, unterstützen. Wir tun dies aus Solidarität mit allen Bauarbeiter:innen und weil wir überzeugt sind, dass die Schwächung eines Gesamtarbeitsvertrages, der in der schweizerischen Arbeitsrechtswüste immer noch einen fortschrittlichen Orientierungspunkt darstellt, niemals der allgemeinen Sache der Lohnabhängigen dient. Arbeiter:innen müssen auf fortschrittlichere Erfahrungen und erkämpfte Rechte zurückgreifen können, um die Situation in anderen Sektoren zu verbessern, in denen als Arbeitsverträge noch immer einzig Faksimiles des Obligationenrechts vorherrschen.

Am Samstag, 25. Juni um 12 Uhr findet in Zürich eine Demonstration von Bauarbeiter:innen statt. Die Unia organisiert die schweizweite Demo, um Druck auf die Baumeister:innen in den aktuellen Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen aufzubauen. Die Bewegung für den Sozialismus nimmt gemeinsam mit dem Klimastreik Zürich an der Demo teil, um die Bauarbeiter:innen solidarisch zu unterstützen.