Am 14. Juni streiken Frauen*, Trans-, Inter- und Queer-Personen (FTIQ) feministisch in der ganzen Schweiz. Für viele stellt sich dabei die Frage, was rechtlich überhaupt erlaubt ist und was einem unter Umständen für Konsequenzen drohen. Nun, ein feministischer Streik ist kein traditioneller Streik, viele Streikformen sind ohne Weiteres rechtlich zulässig. Die Hausarbeit verweigern; die Kinder beim Mann* abliefern; dem Freund sagen, er soll seine Probleme gefälligst mal mit seinen Saufkumpanen besprechen; ein Transparent an der Uni/Fachhochschule/Schule aufhängen (oder gleich schwänzen 😉 ?); den ganzen Tag nichts konsumieren etc. – alles rechtlich kein Problem. Doch wie steht es mit dem Streik im Betrieb?

von Gianni Hauser (BFS Jugend Zürich)

Was ist ein Streik im Betrieb?

Streik im engeren (betrieblichen) Sinne ist eine kollektive, in der Regel befristete oder doch länger dauernde Arbeitsniederlegung zur Durchsetzung von Forderungen, die das Arbeitsverhältnis betreffen. Neben dem Streik gibt es eine Reihe weiterer kollektiver, betrieblicher Kampfmassnahmen: Protestpause, Dienst nach Vorschrift («Bummel streik»), Unterlassung gewisser Arbeitsleistungen (z.B. Verzicht auf Ausstellen von Abrechnungen = «Bleistiftstreik»), Verweigerung der Benutzung der Dienstkleider (z.B. farbige T-Shirts statt weisse Arbeitskleidung), Si-tin («Sitzstreik»).

Ist betrieblich streiken erlaubt?

Das Streikrecht ist ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert (Art. 28 Abs. 3 BV). Streiks müssen, um erlaubt zu sein, 1. von einer Gewerkschaft getragen sein, 2. in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) regelbare Ziele verfolgen, 3. gegen keine Friedenspflicht verstossen und 4. verhältnismässig sein. In einem GAV regelbare Ziele (2) sind beispielsweise höhere Löhne oder ein früheres Pensionierungsalter. Dem Streikrecht steht dann eine Friedenspflicht entgegen (3), wenn ein GAV abgeschlossen wurde.

Ist der Frauen*streik erlaubt?

Der feministische Streik gehört zu einer anderen Art Streik als der traditionelle Streik, an den in der Bundesverfassung vor allem gedacht wurde. Denn es werden alle FTIQ zum Streik aufgerufen, unabhängig davon, in welcher Branche sie arbeiten, ob sie einem GAV unterstehen oder über haupt keiner Lohnarbeit nachgehen. Zudem werden rund um den Frauen*streik eben nicht nur in einem GAV regelbare Forderungen aufgestellt, sondern auch im Sinne der Bundesverfassung «politische» Forderungen (diese Unterscheidung ist rein juristisch und macht wenig Sinn, Arbeitskämpfe und GAVs sind natürlich politisch).

Der feministische Streik bewegt sich somit rechtlich in einer Grauzone. Von Seiten einiger Gewerkschaften wird argumentiert, dass «arbeitsrechtliche Forderungen klar überwiegen» (und der Streik somit legal ist). Bürgerliche sehen das anders. (1)

Gibt es Ausnahmen vom Streikrecht?

Wo ein Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen wurde, gilt die Friedenspflicht zumindest für alle Fragen, die im GAV geregelt sind. In einigen GAVs gibt es sogar eine umfassende, so genannt «absolute» Friedenspflicht. In diesen Fällen ist ein Streik rechtlich nicht zulässig.

Berufsgruppen mit Betreuungs und Fürsorgeaufgaben müssen zudem in jedem Fall sicherstellen, dass für ihre Schutzbefohlenen gesorgt wird – beispielsweise gemäss Sonntagsdienstplan oder durch Kollegen, die nicht am Streik teilnehmen.

Kann das Mitmachen beim Feministischen Streik Nachteile nach sich ziehen?

Die Erfahrung des Frauen*streiks von 1991 hat klar gezeigt: Je mehr FTIQ sich beteiligen, desto kleiner ist das Risiko. Wenn wieder Zehntausende oder Hunderttausende in irgendeiner Form den Frauen*streik unterstützen, wird kaum ein*e Unternehmer*in es wagen, zu Repressionen zu greifen und sich in dieser Form zu exponieren. So war es schon 1991.

Die*der Unternehmer*in kann im Vornherein nicht verhindern, dass jemand am Streik teilnimmt. Natürlich kann es sein, dass einzelne Unternehmer*innen Druck und Sanktionen einsetzen wollen. Das ist immer so, wenn wir uns wehren und für eine solidarische, bessere Welt kämpfen. Aber kämpfen lohnt sich: Nur weil viele Frauen* sich gewehrt haben, ist es heute in der Schweiz möglich legal abzutreiben, ist Vergewaltigung in der Ehe hier strafbar, wurde die Sklaverei erfolgreich bekämpft und ist «Black Lives Matter» heute global ein Thema.

Auch wenn unwahrscheinlich: Konsequenzen nach dem Streik durch eine*n Unternehmer*in könnten von einer Abmahnung bis zur (fristlosen) Kündigung reichen. Stellt man sich auf den Standpunkt, dass der Streik zulässig ist, wie zum Beispiel der VPOD (2), wären solche Sanktionen missbräuchlich und würden eine Entschädigung nach sich ziehen.

Welche Hilfe bieten die Gewerkschaften bei rechtlichen Fragen & Schwierigkeiten?

Mitgliedern von Gewerkschaften wird bei rechtlichen Folgen Rechtsschutz und je nachdem gewerkschaftliche oder anwaltliche Intervention und Kostenübernahme angeboten. Bei Lohnkürzungen aufgrund der Streikteilnahme erhalten die Mitglieder unter Umständen Streikgeld. Weitere Informationen dazu finden sich auf den jeweiligen Internetseiten der Gewerkschaften.

Was heisst all das rechtliche Blabla nun kurz & knapp?

Der Frauen*streik in den Betrieben bewegt sich rechtlich gesehen in einer Grauzone. Erkundigt euch in jedem Fall, ob ihr einem GAV mit Friedenspflicht untersteht, was einen Streik unzulässig macht. Berufsgruppen mit Betreuungs- und Fürsorgeaufgaben müssen in jedem Fall gewährleisten, dass diese übernommen werden.

Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind bei einer massenhaften Beteiligung wie 1991 unwahrscheinlich und im Fall der Fälle sollten euch die Gewerkschaften unterstützen. Überlegt euch aber in jedem Fall, was in eurem Betrieb möglich und machbar ist, was ihr euch persönlich zutraut. Und vor allem: Sprecht miteinander im Betrieb, handelt in Gruppen, zusammen sind wir stärker! Es gibt viele verschiedene Formen, feministisch zu streiken – die allermeisten sind rechtlich unbedenklich.

Zu guter Letzt: Dass im bür gerlichen Staat ein elementares Recht wie das Streikrecht so stark eingeschränkt ist und jeglicher militantere Protest sofort kriminalisiert wird, zeigt uns nur, dass Lösungen nicht innerhalb des herrschen den Rechtssystems zu suchen sind. Seid mutig und frech, lasst euch nicht einschüchtern! Wenn wir solidarisch gemeinsam kämpfen, müssen wir das Recht der Herrschenden nicht fürchten!

Fussnoten:

1 Für näheres siehe Artikel im Beobachter, abrufbar unter www.beobachter.ch/arbeit/arbeitsrecht/klimastreik-und- frauenstreik-streiken-der-grauzone

2 Siehe Infoblatt auf der VPOD Homepage, abrufbar unter vpod.ch/downloads/infoblaetter-bildung_frauen/rechtsfra- gen-zum-frauenstreik.pdf

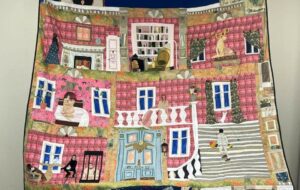

Bild oben:

Näharbeiterinnen des Auto-Konzerns Ford streikten 1968 in Dagenham, England für Gleichbehandlung („Equal rights in pay and granding“ = „Gleiche Rechte bei Bezahlung und Einstufung“) gegenüber den männlichen Arbeitern. Dieser Streik war bahnbrechend und ausschlaggebend für die Einführung eines Gesetzes, welches in Grossbrittanien Gleichen Lohn garantieren soll.