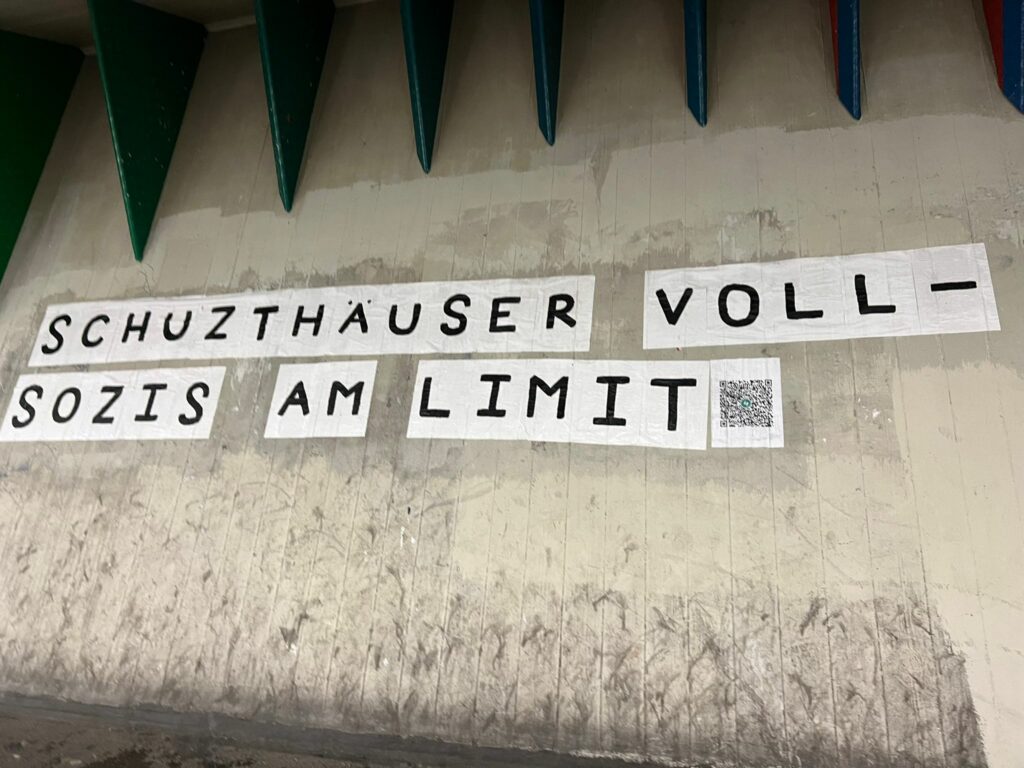

«Seit mehreren Wochen versuchen wir einen Platz in einem Frauenhaus für eine Klientin zu finden. Leider erfolglos, denn sämtliche Schutzhäuser sind restlos voll und können niemanden aufnehmen! Die Frau ist im vierten Monat schwanger, wurde vom Vater ihres Kindes mehrmals verprügelt und hat keinen sicheren Ort, an den sie gehen kann.»

Zürich, April 2023, Bericht einer Sozialarbeiterin

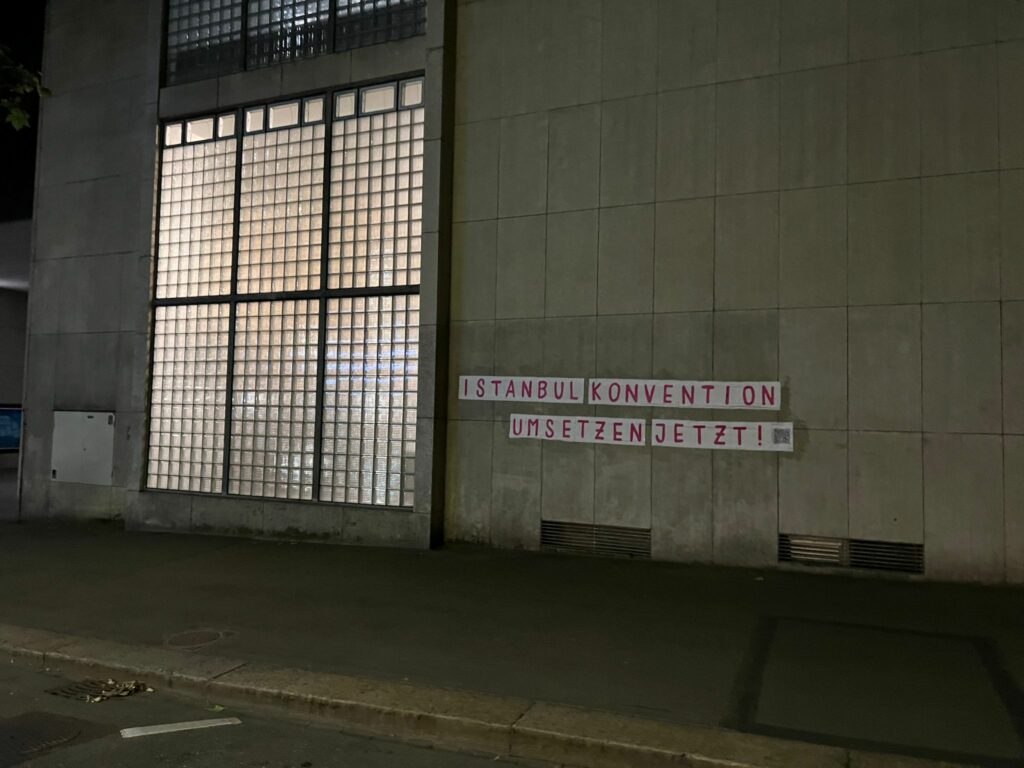

Fachverbände fordern seit Jahren mehr Ressourcen für Frauenhäuser, Kinder- und Jugendschutzunterkünfte in der Schweiz. Seit Corona berichten auch die Medien vermehrt über die unhaltbare Situation. Die Entscheidungsträger reagieren aber nur langsam, dabei ist für gewaltbetroffene Frauen und Kinder jeder weitere Tag zuhause lebensbedrohlich. Wir haben uns die Massnahmen angesehen, die die Expert:innengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (GREVIO) im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention vorschlägt. Deutlich wird: Es braucht weiterhin feministische Kampagnen gegen jede physische und psychische Gewalt an FLINTA!

von BFS Zürich

Triggerwarnung: Im folgenden Text wird von «Frauen» gesprochen, da in den Statistiken sowie im Kommentar die Rede von «Frauen» ist. Die Autor:innen sind keinesfalls mit dem verwendeten binären System einverstanden.

Häusliche Gewalt wird heute gesellschaftlich besprochen. Das war nicht immer so: Erst die Neue Frauenbewegung hat in den 1970er Jahren dieses Tabu gebrochen. Damals haben sich gewaltbetroffene Frauen in autonomen Strukturen selbstorganisiert, wurden die ersten Frauenhäuser eröffnet und der Begriff «Häusliche Gewalt» wurde überhaupt erst geschaffen. Das war die Voraussetzung dafür, dass die Gewalt öffentlich thematisiert wurde. In den frühen 1990er Jahren wurden immer mehr Gewaltschutzprojekte institutionalisiert und Teil der staatlichen Politik. In den letzten Jahren haben feministische Interventionen wie die internationalen Bewegung Ni una menos wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema erkämpft.

Im Jahr 2022 wurden laut Polizeiangaben 19’978 Straftaten im häuslichen Bereich registriert, das sind 55 Straftaten pro Tag! Das entspricht einer Zunahme von 3,3% gegenüber dem Vorjahr. Tätlichkeiten (33%), Drohungen (20%), Beschimpfungen (19%) sowie einfache Körperverletzungen (11%) machen insgesamt 83% aller polizeilich registrierten Straftaten aus. Betroffen davon waren in 70,2% der Fälle in den binären Polizeistatistiken als Frauen aufgeführte Personen. Weiter wurden 2022 25 Tötungsdelikte im häuslichen Bereich verübt. Das sind 59,5% (!) aller in der Schweiz polizeilich registrierten Tötungsdelikte. Davon ereigneten sich 16 in einer aktuellen oder ehemaligen Partnerschaft. 15 der 16 getöteten Opfer waren Frauen.[1]

Es handelte sich also um Feminizide. Seit 2009 verharren die Delikte im häuslichen Bereich konstant auf hohem Niveau. Und für dieses Jahr zählt das Zürcher Aktivistinnen*-Kollektiv Ni una menos bereits 11 Feminizide – offiziell werden die Zahlen nicht erhoben. Diese Ausgangslage macht deutlich, dass die aktuellen Massnahmen gegen häusliche Gewalt völlig ungenügend sind.

Massnahmenvorschläge der GREVIO zu Opferschutz und Täterarbeit

Ein politisches und juristisches Instrument, das Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen soll, ist die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarates. Die 34 Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu unterbinden, zu verfolgen und zu bekämpfen sowie Diskriminierung von Frauen zu verhindern und die Rechte von Frauen zu stärken. Der völkerrechtliche Vertrag wurde am 11. Mai 2011 in Istanbul abgeschlossen. In der Schweiz trat das Übereinkommen am 1. April 2018 in Kraft. Zu dessen Umsetzung verabschiedete der Bundesrat den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen 2022–2026.

Im November gleichen Jahres erschien ein von der Expert:innengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (GREVIO) kommentierter Evaluationsbericht zum Aktionsplan, ergänzt mit Vorschlägen und Forderungen. Nachfolgend werden die zentralen Punkte des Berichts besprochen.

- (Toxische) Männlichkeit: Vorherrschende Männlichkeitsvorstellungen werden aufgrund den damit einhergehenden Macht-, Dominanz- und Besitzansprüchen als eine Ursache von Gewalt gegen Frauen anerkannt. Der Bundesrat hat das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) damit beauftragt, herauszufinden, wie gewaltbegünstigende Männlichkeitsvorstellungen abgebaut werden können. So soll etwa eine neu geschaffene Fachstelle auf Bundesebene solche männlichen Gewaltvorstellungen u.a. durch Prävention und Aufklärung abbauen. Parlamentarisch wurde die regelmässige Durchführung von schweizweiten Präventionskampagnen gegen Gewalt beschlossen.

- Beziehungskompetenz als Lehr- und Lerninhalt: Als eine Strategie gegen gewaltfördernde Männlichkeitsvorstellungen wird die Bedeutung der in der Schule vermittelten sozialen Kompetenzen hervorgehoben. Es sind bereits entsprechende Materialien für den Schulunterricht entwickelt worden, wie das nationale Programm «Herzsprung» für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren: Im Beisein von einer:m Sozialarbeitenden diskutieren Jugendliche über Liebesbeziehungen, Sexualität usw. und sollen so einen respektvollen und gewaltfreien Umgang in Paarbeziehungen lernen. Die Teilnahme an den Schulmodulen ist bislang nicht in allen Kantonen obligatorisch.

- Täterarbeit: Die GREVIO fordert die Schweizer Behörden nachdrücklich dazu auf, auch Programme für Täter zu entwickeln. Diese sollen mit den auf Gewaltbetroffene spezialisierten Hilfsdiensten verbunden werden, um die Sicherheit und Information von Gewaltbetroffenen zu gewährleisten. Zwar sei in den letzten Jahren die Arbeit mit Tätern intensiviert worden, indem Hindernisse zur Teilnahme abgebaut worden seien und vor allem das Rückfallrisiko angegangen wird. Es besteht aber nach wie vor ein Mangel an therapeutischen Angeboten, auch weil Fachpersonen fehlen.

- Schutz der Betroffenen: Die Kommunikation mit Gewaltbetroffenen soll zielgruppengerecht sein. Im Kommentar wird als Beispiel etwa eine zentrale Telefonnummer genannt, welche die Opferhilfe für Asylsuchende und andere Migrant:innen eingerichtet hat. Auch die Konferenz der kantonalen Sozialdirektor:innen (SODK) – zuständig für die Finanzierung der Frauenhäuser – erarbeitet zurzeit interkantonal ein Konzept für die Einrichtung eines telefonischen 24-Stunden-Beratungsangebots für Gewaltbetroffene. Im Kommentar unerwähnt bleibt, dass diese Idee aus aktivistischen Initiativen entsprungen ist, wie dem «Telefon gegen Gewalt (TGG)». Schliesslich fordert GREVIO die Schweizer Behörden auf, mehr Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigung und/oder sexualisierter Gewalt zu errichten.

Gewalt ist nicht nur in den Köpfen

Insgesamt zeigen die von der GREVIO vorgeschlagenen Massnahmen, dass der Staat ein besseres Verständnis für männliche Gewalt gegen Frauen, Mädchen, Inter, Nonbinary, Trans und Genderqueeren Personen aufgebaut hat. Doch es wird ebenso deutlich, dass noch sehr viel zu tun ist, alles viel zu langsam geht und der strukturelle Blick unzureichend ausgeprägt ist. Häusliche Gewalt und Feminizide sind Folgen struktureller patriarchaler Dynamiken und zur Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen notwendig. Die Bekämpfung häuslicher Gewalt muss sich also (vor allem) auf die gesellschaftlichen Strukturen konzentrieren.

Die Punkte 1 und 2 des Evaluationsbericht konzentrieren sich aber ganz auf Sensibilisierungsarbeit betreffend Förderung der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Thematisierung von Geschlechterstereotypen und Gewaltprävention – und das schon bei Jugendlichen. Sie gehen also davon aus, dass männliche Gewalt überwunden werden kann, indem die gesellschaftlichen und individuellen Geschlechtervorstellungen verändert werden, an denen sich Täter orientieren. Die emanzipatorische Ermächtigung der Gewaltbetroffenen und Massnahmen gegen die strukturelle Gewalt spielen hingegen in diesem Ansatz weniger eine Rolle. Dabei müssten die materiellen Bedingungen und die strukturelle Gewalt ebenso adressiert werden.

Häusliche Gewalt und Feminizide halten patriarchale Strukturen aufrecht.

Die häusliche Gewalt, die FLINTA erleben, wird nämlich in vielen Fällen durch strukturelle Gewalt verstärkt. So ist der Aufenthaltsstatus von Migrantinnen oft an denjenigen des Ehemanns gebunden, weshalb sie in gewaltvollen Beziehungen bleiben müssen, um nicht aus dem Land verwiesen zu werden. Häusliche Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor, prekarisierte und arme FLINTA haben aber einen viel geringeren Handlungsspielraum. Denn für sie und ihre Kinder kann das Verlassen einer Gewaltbeziehung Wohnungslosigkeit und ein leeres Bankkonto bedeuten. In der Konsequenz bedeutet das, dass die Immobilienspekulation, die Tieflohnpolitik in feminisierten Berufen und das rassistische Migrationsregime männliche Dominanzvorstellungen und Besitzansprüche gegenüber FLINTA begünstigen.

Der rasche Schutz vor Gewalt muss Priorität haben

Mit zusätzlichen Betten in Notunterkünften und einer 24h-Hotline werden zwei sehr wichtige Massnahmen angegangen, doch wie geht es dann weiter?

Heute fehlen Fachkräfte in Frauenhäusern und anderen Schutzinstitutionen, da die Arbeitsbedingungen unerträglich sind; es fehlen Ansprechpersonen in psychologischen Fragen; und es fehlen die Ressourcen (insb. Zeit) zur Aufarbeitung von häuslicher Gewalt. Es fehlt an Sensibilisierung bei der Polizei, die bei den gemeldeten Fällen häuslicher Gewalt oft vor Ort ist; bei den Behörden fehlt die Zeit, um die Fälle zu bearbeiten; und es fehlen Schutzplätze für gewaltbetroffene FLINTA und Kinder und Jugendliche! Das alles ist das Resultat von Marginalisierung, fehlgeleiteter Politik und ausbleibenden Massnahmen.

Damals wie heute muss die feministische Bewegung den Kampf gegen häusliche Gewalt (an)führen

Die Sparpolitik des Bundes setzt immer bei Sozialprogrammen an und reagiert wird oft erst aufgrund feministischer Interventionen und von Druck aus der Bevölkerung. Dies zeigt das Beispiel der Nottelefone. Erst durch die Intervention des Tessiner Kollektivs Non una di meno wurde der Aufbau der staatlich geförderten Beratungshotline angegangen. Aktuell gibt es nur das von Aktivist:innen betriebene «Telefon gegen Gewalt (TGG)».

Wie das Zürcher Kollektiv Ni una menos feststellt: Ein Angriff auf eine* ist ein Angriff auf alle!

Die viel zu langsame und ungenügende Umsetzung der Aktionspläne (gerade im Fall der Istanbul-Konvention), die Ausblendung der strukturellen Dimension der Gewalt und der Mangel an Mitteln und Personal: All dies führt dazu, dass FLINTA weiterhin patriarchaler Gewalt ausgesetzt sind. Darum ist es nötig, jeden Feminizid, jede physische und psychische Gewalt öffentlich anzuprangern, für ein gesellschaftliches Umdenken zu kämpfen und politisch zu handeln. Jedes wirksame Gesetz ist eine Verbesserung für FLINTA, jedoch dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die wirkliche Befreiung nicht von Parlament und Staat kommen und darüber hinausgehen.

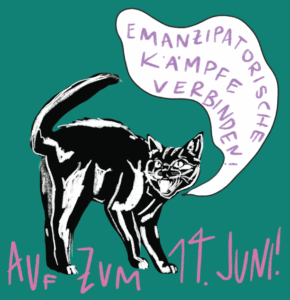

Das Patriarchat vereinzelt uns in unseren Erfahrungen. Um aus diesem Käfig auszubrechen, müssen wir uns zusammentun. Wie das Zürcher Kollektiv Ni una menos feststellt: Ein Angriff auf eine* ist ein Angriff auf alle! Deshalb ruft Ni Una Menos donnerstags nach jedem Feminizid zu einer Protestkundgebung auf dem Ni-una-menos-Platz (Helvetiaplatz) auf. Kommt an diese Kundgebungen!

Gemeinsam müssen wir uns zur Wehr setzen und unsere Wut auf die Strasse tragen: Auf zum feministischen Streik am 14. Juni 2023!

[1] Siehe: Bundesamt für Statistik, Stand: 23. April 2023.

Pingback:Kein Geld für Gewaltprävention?!