Der Überfall Russlands auf die Ukraine versetzt die Agrarbranche weltweit in Alarmbereitschaft. Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen. Vor allem im Globalen Süden wird der Hunger zunehmen. Doch es gibt auch Gewinner des Krieges, denn auf dem kapitalistisch organisierten Weltagrarmarkt lässt sich mit dem Elend der Menschen viel Geld verdienen.

von Eva L. Blum (BFS Zürich); aus antikap

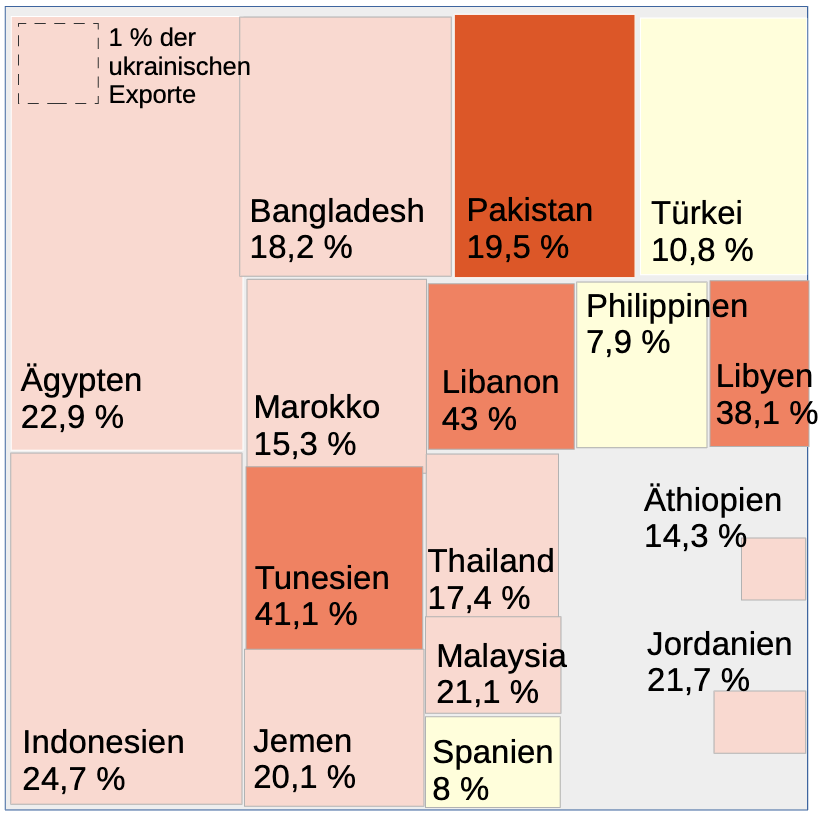

Die Ukraine ist weltgrösster Exporteur von Sonnenblumenöl, viertgrösster Exporteur von Mais und siebentgrösster Exporteur von Soja und Weizen. Was den Weizen angeht, sorgte das Land bisher für 15 Prozent der weltweiten Exporte, mit Russland gemeinsam ist es knapp ein Drittel. Massiv darauf angewiesen sind neben dem Nahen Osten vor allem nordafrikanische Länder, die gut die Hälfte ihrer Getreideimporte aus der Schwarzmeerregion beziehen. Der Preis für eine Tonne Weizen überstieg im März zeitweise die Grenze von 400 Euro; der höchste Stand seit 14 Jahren. Expert:innen warnen, dass die Steigerungen bis ins Jahr 2023 hinein anhalten könnten. Dies hätte fatale Folgen für die Bevölkerung in den Importländern und könnte humanitäre Krisen auslösen.

Länder wie der Sudan oder Äthiopien haben bereits seit Monaten mit Hunger zu kämpfen, auch viele Menschen in Mali, im Jemen oder in den Camps mit hauptsächlich syrischen Geflüchteten im Libanon sind von Hilfslieferungen abhängig. Auch die Pandemie hat in vielen Ländern v. a. des Globalen Südens die Hungerkrise verschärft. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) geht inzwischen von mehr als 800 Millionen unterernährten und hungernden Menschen weltweit aus.[1] Die aufgrund des Krieges zu erwartenden Ernteausfälle und die damit verbundenen (weiteren) Preissteigerungen,[2] werden also in vielen Ländern eine bereits jetzt äusserst prekäre Situation weiter verschlechtern.

Als Reaktion auf die Krise und die Preissteigerungen wird in den westlichen Industrienationen nun eine Ausweitung der Produktion gefordert. Es sollen also mehr Weizen, Mais etc. produziert werden, um die ausfallenden Exporte aus der Ukraine (und Russland) zumindest teilweise zu kompensieren. In der EU sollen beispielsweise auch stillgelegte Flächen in die Produktion einbezogen werden und der bereits beschlossene weitere Ausbau des Ökolandbaus wird sistiert, da dessen Flächenproduktivität geringer sein soll als jene des konventionellen Anbaus. Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, könne man sich nun keine Ertragsreduktionen leisten, heisst es. Soll nun also mehr produziert werden, um weltweit den Hunger zu bekämpfen? Dieser Eindruck wird derzeit zumindest im öffentlichen Diskurs vermittelt.

Der eigentliche Zweck der kapitalistisch organisierten Agrarproduktion besteht allerdings gar nicht darin, Menschen mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Versorgung findet nur dann statt, wenn sich damit möglichst hohe Profite erwirtschaften lassen. Daher stellt sich die Frage: Wozu die Mehrproduktion und wer wird davon profitieren? Um dies zu klären, sind einige grundlegende Funktionsweisen des kapitalistisch organisierten Weltmarktes für Agrarprodukte zu untersuchen. Wie kommen die Preise für Rohstoffe wie Weizen zustande? Warum sind so viele Länder des Nahen Ostens und in Nordafrika abhängig von Weizenlieferungen? Haben sie keine eigene Landwirtschaft, die Güter für die Versorgung der heimischen Bevölkerung produzieren könnte? Warum führen Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel wie Weizen, vor allem in Ländern des Globalen Südens, immer wieder zu heftigen politischen und sozialen Krisen?

Preisbildung auf den Weltagrarmärkten – eine volatile Angelegenheit

«Im Kapitalismus zählt ausschliesslich das zahlungsfähige Bedürfnis; die von einem Agrarbetrieb oder Unternehmen produzierten Güter sind nur Mittel zum Zweck.»

Die herrschende (Agrar-)Ökonomie behauptet, dass sich die Preise auf den Weltmärkten vor allem über Angebot und Nachfrage bilden. Je «freier» der Markt, d. h. je weniger staatliche «Fesseln» für das Privateigentum – dieses gilt als die entscheidende Grundlage effizienten Wirtschaftens – , desto freier die Preisbildung, desto leistungsfähiger der Markt und desto mehr Wirtschaftswachstum, das letztlich allen zugutekommt. Die (auch) in der kapitalistischen Agrarwirtschaft etablierte Konkurrenz um Profite und rationelle, also möglichst kostengünstige Produktion soll, so die herrschende Vorstellung, dazu beitragen, dass auf möglichst effiziente Weise mit knappen Ressourcen Güter zur Bedürfnisbefriedigung hergestellt werden. Ist das so? Nein, denn im Kapitalismus zählt ausschliesslich das zahlungsfähige Bedürfnis; die von einem Agrarbetrieb oder Unternehmen produzierten Güter sind nur Mittel zum Zweck, d. h. sie dienen primär dem «Einsammeln» dieser Zahlungsfähigkeit.

Natürlich wird der Preis für z. B. Weizen auch durch die Angebotsmenge – wie viel Tonnen können die weizenproduzierenden Länder dem Weltmarkt zur Verfügung stellen[3] – und die Nachfrage bestimmt. Die aktuellen Preissteigerungen haben aber nicht nur mit den zu erwartenden Lieferausfällen der Ukraine,[4] also einer – je nach Nachfrage – möglichen Knappheit zu tun. Es gibt weitere Gründe wie die steigenden Energiepreise, dürrebedingte Ernteeinbussen in Kanada und den USA, gestiegener Fleischkonsum und Konkurrenz durch Biokraftstoffproduktion, Spekulation an den Warenterminbörsen und die Einstellung russischer Weizenexporte.

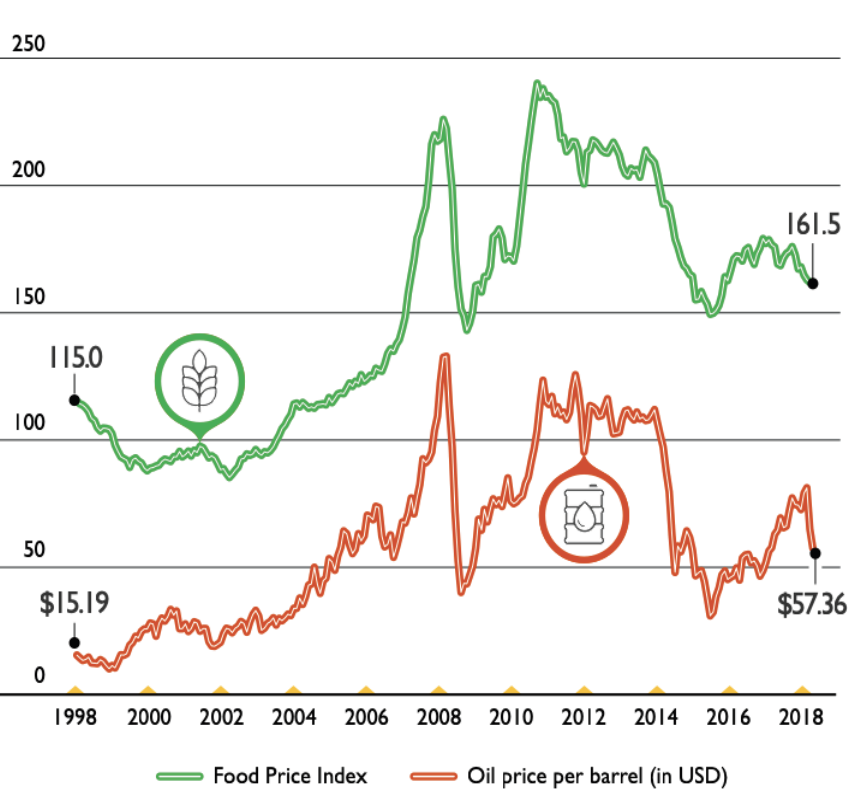

Steigende Energiepreise: Aufgrund steigender Energiepreise wird Weizen bereits seit dem Herbst 2021 immer teurer. Was haben steigende Energiekosten mit Weizen zu tun? Weizen ist ein agrarindustrielles Produkt, um möglichst viel ernten zu können, muss intensiv gedüngt werden. Für die Produktion von Stickstoffdünger wird v. a. Erdgas benötigt. Wird das Gas teurer, steigen auch die Preise für Düngemittel.[5] Für landwirtschaftliche Betriebe sind die hohen Produktionskosten eine grosse Belastung, denn – anders als in der Industrie – können sie nur selten ihre Ernten auch entsprechend teurer verkaufen. Wachsende Gewinne verzeichnen dagegen die grosse Agrarhandelshäuser wie Cargill oder Bunge.[6] Im stark mechanisierten agrarindustriellen Anbau benötigen auch die Maschinen für Aussaat, Feldbearbeitung und Ernte grosse Mengen an Treibstoff. Und schliesslich haben auch die Mühlen, die den Weizen verarbeiten, einen enormen Energiebedarf. Veränderungen bei den Energiepreisen können deshalb bei Weizen zu enormen Preissprüngen führen.

Missernten wegen Dürre: Die Weizenernte 2021 ist z. B. in Kanada und den USA aufgrund extremer Hitze und Dürre deutlich geringer ausgefallen, als erwartet. Auch dies hat die Weizenpreise bereits 2021 steigen lassen,[7] die Prognosen für die globale Lagerhaltung musste das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) bereits im Herbst letzten Jahres nach unten korrigieren.[8] Auch für 2022 sind die Ernteaussichten aufgrund der v. a. in den USA anhaltenden Dürre verhalten bis negativ.[9] Rund 60 Prozent der USA wurden inzwischen in eine der fünf Dürrekategorien des US-Landwirtschaftsministeriums eingestuft. Zum Vergleich: 2020 waren es 31 Prozent.

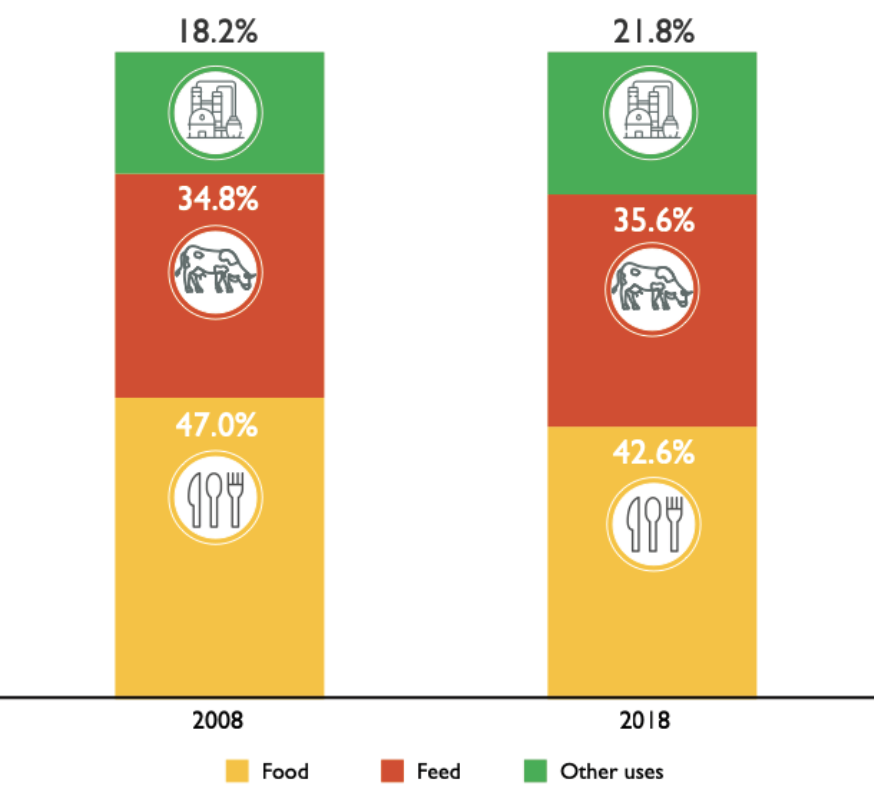

Steigender Fleischkonsum: Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Weizen, v. a. Schwellenländer importieren immer grössere Mengen. Dies hat auch mit einem veränderten Ernährungsverhalten zu tun, vor allem wird weltweit immer mehr Fleisch konsumiert (der weltweite Fleischkonsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt).[10] Auch für die Produktion von Fleisch braucht es Getreide: Um ein Kilogramm Geflügelfleisch herzustellen, werden drei Kilogramm Getreide benötigt und mehr als das Doppelte für ein Kilogramm Rindfleisch. In Deutschland wird die Hälfte des geernteten Getreides für die Ernährung von Tieren genutzt.

Zunehmende Flächenkonkurrenz: Im kapitalistisch organisierten Agrarsystem werden vor allem jene Kulturen angebaut, für die es auf dem Markt eine zahlungskräftige Nachfrage gibt. Die Konkurrenz um fruchtbare Böden, auf denen neben Mais oder Weizen für die menschliche Ernährung auch immer mehr Futtermittel und Biokraftstoffe wachsen, nimmt daher weltweit zu. Fast ein Drittel der europäischen Weizenernte wird verfüttert oder für die Biokraftstoffproduktion genutzt.

Spekulation an den Warenterminbörsen: Enorme Preissteigerungen u. a. für Weizen haben bereits 2007/2008 und 2010/2011 für viele Millionen Menschen Hunger und Armut gebracht.[11] Ein damals kontrovers diskutierter Einflussfaktor, der auch in der aktuellen Krise eine Rolle zu spielen scheint, sind Spekulationen an den Warenterminbörsen. Seit jeher wurden an Warenterminbörsen Vereinbarungen über künftige Rohstofflieferungen (Futures) zu festgelegten Preisen getroffen. Sie sichern Lieferant:innen wie Abnehmer:innen gegen sprunghafte Preisentwicklungen (z. B. infolge von Missernten) ab. Liegt der vereinbarte Preis zum Termin über dem aktuellen Preis, profitiert der/die Verkäufer:in, liegt er darunter, hat der/die Käufer:in einen Vorteil. Beide können auf diese Weise bereits zum Zeitpunkt des Kontraktes mit einem Preis kalkulieren. Daraus entwickelte sich in den letzten Jahren ein Geschäftsfeld für Anleger:innen und Spekulant:innen, die mit Weizen, Soja, Mais oder Reis eigentlich nichts zu tun haben. Der Gegenstand ihrer Spekulation interessiert sie nicht. Sein Preis soll nur nicht den gleichen Gesetzen folgen wie die Aktienpreise des DAX oder NASDAQ, mit denen sie gleichzeitig spekulieren. So können sie ihr Risiko streuen.

Seit in den 1990er Jahren in den USA die Liberalisierung der Warentermingeschäfte den Einstieg von Finanzunternehmen in grossem Massstab ermöglichte, sank an der weltweit wichtigsten Börse für Agrarprodukte, der CBOT in Chicago, der Anteil der kommerziellen Händler:innen, die tatsächlich Weizen handeln, während der spekulative Handel deutlich zunahm. Zwar orientieren sich die Spekulationsgeschäfte mit Agrarrohstoffen an der realen Situation von Angebot und Nachfrage. Allerdings führen die Psychologie der Börse und die Algorithmen der dort den Handel beherrschenden Computer zu immer nervöseren Ausschlägen. Anleger:innen, die auf langfristig steigende Lebensmittelpreise setzen, haben nach Ansicht vieler Beobachter:innen eine preistreibende Wirkung.

Der aktuell stark schwankende Weizenpreis geht vermutlich ebenfalls auf Spekulation zurück. Die Anleger:innen scheinen darauf zu wetten, dass der Preis ab Herbst noch weiter steigt, also erwerben sie schon jetzt für 400 Euro Kaufoptionen.[12] Mit Leid und Hunger, dies zeigt auch die aktuelle Krise, lässt sich also im Kapitalismus viel Geld verdienen.

Exportbeschränkungen: Schliesslich hat nun auch noch Russland seine Exporte von Weizen (Gerste, Mais und Roggen) seit dem 15. März bis zum 30. Juni vollständig ausgesetzt, um die Eigenversorgung zu sichern. Da Russland der weltweit grösste Weizenexporteur ist, wird die Preisentwicklung auch dadurch stark beeinflusst. Je länger die Krise andauern wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass weitere Länder Exportbeschränkungen durchsetzen werden.

Die Preisbildung auf den Weltagrarmärkten ist also nicht nur im Bereich der Börsenspekulation eine hoch volatile Angelegenheit. Noch lange vor der realen Ernte, geben Händler:innen, Analyst:innen, Banken und Hedgefonds, ausgehend von ihren Erwartungen bzgl. der Preisentwicklung, dessen weitere Richtung vor. Externe Störungen wie klimabedingte Ernteausfälle oder politische Unruhen und – wie bereits gezeigt – relevante Einflussgrössen wie die Energiepreise, führen dabei immer wieder zu starken Preisschwankungen. Ist dieses System geeignet, um die Versorgung der Menschen mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen?

«Mit Leid und Hunger lässt sich im Kapitalismus viel Geld verdienen.»

Folgen der Krise: auch im Norden, vor allem aber im Globalen Süden

Die aktuelle Krise wird nicht nur Folgen für die weltweite Versorgungslage haben. Auch wenn der weitere Verlauf des Krieges und das konkrete Ausmass der Folgen noch nicht abschätzbar sind; fest steht bereits, dass sie einmal mehr sehr ungleich verteilt sein werden.

Natürlich gibt es auch Nutzniesser:innen der steigenden Weizenpreise: Die grössten Profiteuere sind zunächst die grossen Getreide-Exportländer – da Russland aktuell keinen Weizen liefert, sind dies v. a. die USA, Kanada und Frankreich[13]. Neben diesen Ländern profitieren vor allem die globalen Agrarhandelskonzerne und all jene, die zum richtigen Zeitpunkt in die entsprechenden Finanzprodukte investiert haben.

Auch in vielen Ländern des Globalen Nordens sind die Lebenshaltungskosten bereits durch die höheren Energiepreise und die Inflation deutlich angestiegen. Werden auch die Lebensmittel immer teurer, trifft dies v. a. die ärmeren Bevölkerungsschichten. In Deutschland stehen z. B. Hartz-IV-Empfänger:innen gerade einmal etwas mehr als fünf Euro am Tag für Lebensmittel zur Verfügung. Dies reiche bereits seit langem hinten und vorne nicht mehr, warnen Hilfswerke, vor allem nicht für eine gesunde Ernährung. Neben steigenden Brotpreisen wird nun v. a. damit gerechnet, dass auch das Fleisch teurer wird. Die Ukraine ist viertgrösster Maisexporteur, der Mais wird fast ausschliesslich als Futtermittel genutzt. In Deutschland ist dies, aufgrund der hohen Tierzahlen also ein relevanter Faktor. Während die grossen Fleischkonzerne wie Tönnies oder die PHW Group die höheren Produktionskosten an die Konsument:innen weitergeben werden, werden vor allem kleinere Zulieferer – die landwirtschaftlichen Betriebe, die sich um die Aufzucht und Mast der Tiere kümmern – finanzielle Probleme bekommen. Das «Wachsen oder Weichen» in dieser Branche dürfte sich also weiter verschärfen.

Während in den Ländern des Globalen Nordens die Kosten für Nahrungsmittel rund 14 Prozent der Gesamtausgaben pro Haushalt ausmachen, müssen Menschen z. B. im subsaharischen Afrika 60 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens nur für ihre Ernährung aufbringen. Besonders betroffen von der aktuellen Krise sind nun erneut jene Länder, die Nettoimporteure von Nahrungsmitteln sind. Bei hohen Preisen versuchen sie in der Regel, den Brotpreis zu stützen. Als Reaktion auf die bereits seit 2021 deutlich steigenden Weizenpreise, hat z. B. der Senegal die Steuern angepasst, Importzölle gesenkt und im Januar den Brotpreis auf ca. 2,50 Euro für ein Kilo festgesetzt. Wie lange Länder wie der Senegal oder Ägypten dies finanziell durchhalten, ist unklar. Viele haben noch mit den Folgen der Coronakrise zu kämpfen, nun werden sie vielleicht neue Kredite aufnehmen müssen; die Schuldenlast steigt damit weiter.

Warum sind viele Länder des Südens auf Nahrungsmittelimporte angewiesen?

Doch warum sind so viele Länder des Globalen Südens auf Nahrungsmittelimporte angewiesen? Haben sie keine eigene Landwirtschaft, die zumindest einen gewissen Grundbedarf an Nahrungsmitteln produzieren könnte? Der Internationale Währungsfond (IWF) und die Welthandelsorganisation (WTO) versprachen einst, die Ausweitung des internationalen Handels werde dazu beitragen, Armut und Hunger zu beseitigen. Wollten sie den Anbau von Nahrungspflanzen in den Ländern des Südens fördern? Waren sie für Nahrungsmittelautarkie? Nein, die armen Länder sollten die lokale Landwirtschaft aufgeben und für den Export produzieren. Die Bäuer:innen in Mali oder im Senegal sollten sich fortan darauf verlassen, dass die internationalen Getreidekonzerne für ihr tägliches Brot sorgen. Sie sollten ihr Land aufgeben und in die Stadt gehen, um dort zu arbeiten. Für die Küstenstaaten Afrikas lautete das Konzept, dass sie ihre Auslandsschulden abtragen können, indem sie ihre Fischereirechte an die reichen Länder mit ihren industriellen Fangflotten veräussern. Anschliessend kann die Fischer:in in Guinea ja dänische oder portugiesische Fischkonserven kaufen. Paradiesische Marktverhältnisse also, vor allem für produzierende Unternehmen, Vertriebs- und Exportfirmen, Versicherer und Werbeagenturen im reichen Norden. Auch der Weizen konnte sich als Grundnahrungsmittel erst durch die hochsubventionierte Landwirtschaft der Industrieländer und durch die Kolonialisierung durchsetzen, der Anbau heimischer Nahrungspflanzen wie Hirse, Sorghum oder verschiedene Hülsenfrüchte wurde dagegen – oft zugunsten von Cash Crops[14] für den Export – aufgegeben. Diese von den reichen Ländern des Nordens forcierte globale Durchsetzung eines so weit wie möglich «industrialisierten» Agrarsystems laugt nun auch im Süden die Böden aus, überbeansprucht die knappen Wasserressourcen und schafft, neben den Nahrungsmittelimporten, weitere Abhängigkeiten: von «Hochleistungssaatgut», Düngemitteln, Pestiziden, Maschinen – und damit auch von fossiler Energie und multinationalen Konzernen wie BAYER oder Syngenta.

Sind Hilfsorganisationen oder Welternährungsprogramme ein Mittel gegen den Hunger?

Könnten akute Nahrungskrisen nicht durch Lieferungen von Hilfsorganisationen wie dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) zumindest abgemildert werden? Grundsätzlich gilt: Wenn der Weizenpreis steigt, schwinden auch die Möglichkeiten der Nahrungsmittelhilfe. Die Länder des Nordens sind v. a. dann grosszügig, wenn sie Überschüsse verzeichnen und die Preise auf den Agrarmärkten eher tief sind. Sobald die Preise steigen, werden die Lagerbestände nur noch an jene Kund:innen und Länder verkauft, die entsprechend bezahlen können. Egal wie gross das Elend ist, im Kapitalismus zählt eben nur die zahlungskräftige Nachfrage. Bei der derzeit propagierten Ausweitung und Intensivierung der Agrarproduktion in den reichen Ländern des Nordens geht es also mitnichten um eine Bekämpfung des Hungers. Primär gilt es, die eigene Versorgung sicherzustellen und die Produktionskosten – z. B. für die Fleischindustrie – möglichst tief zu halten.[15]

Dazu kommt das Problem, dass das WFP seit Jahren chronisch unterfinanziert ist.[16] Anstatt einer soliden Grundfinanzierung, kann das Welternährungsprogramm nur projektgebunden arbeiten –und selbst hier fehlt es immer wieder am Nötigsten; aktuell gerade auch in besonders von Hunger und Armut betroffenen Ländern wie dem Jemen. Weil die Ukrainekrise die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe treibt, macht eine Finanzierungslücke von fast 900 Millionen US-Dollar hier weitere Kürzungen der Ernährungshilfe immer wahrscheinlicher. So war das WFP bereits Anfang 2022 gezwungen, die Nahrungsmittelrationen für acht Millionen Menschen im Jemen zu kürzen, weil die Finanzierung nicht ausreichte. Der WFP-Exekutivdirektor David Beasley warnt, dass sie, wenn es so weitergehe, keine andere Wahl hätten, als Nahrung von den Hungernden zu nehmen, um die Verhungernden zu ernähren.[17]

Fazit: Düstere Aussichten nicht nur für die Welternährung

Der Krieg in der Ukraine und die durch ihn ausgelösten Turbulenzen auf dem Weltagrarmarkt zeigen – nach den Nahrungsmittelpreiskrisen 2007/2008 und 2010/2011 – einerseits erneut, dass Gewinne in diesem System wichtiger sind als die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln.[18] Andererseits sind sie eine Warnung davor, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen könnte. Durch Folgen der Klimakrise und der Covid-19-Pandemie ist die Zahl der hungernden Menschen allein in den letzten zwei Jahren von 135 Millionen auf 283 Millionen angestiegen. Diese Zahl könnte sich noch weiter erhöhen.[19] Die absehbaren Folgen sind Unruhen und Proteste, verschärfte Boden- und Wasserkonflikte und eine weiter wachsende Migration. Und womöglich auch – wie die Vergangenheit und die Gegenwart lehren – zahllose neue Interventionen durch imperiale oder auch regionale Mächte.

Und wie reagieren die Herrschenden auf die sich weiter verschärfende Krise? Gibt es eine breite internationale Initiative, um die Armen dieser Welt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen, oder anders gesagt, um einen erschwinglichen Preis für unseren Laib Brot festzusetzen? Nein, die «Anpassung» erfolgt ganz systemkonform: Grosskonzerne wie Glencore (weltweit grösster Rohstoffhändler mit Sitz in der Schweiz) und das Familienunternehmen Cargill (weltweit grösster Händler von Agrargütern mit Hauptsitz in Minneapolis, USA) sind z. B. dabei, ihre Herrschaft über den Weltgetreidemarkt abzusichern. Zugleich betreiben sie die vertikale Integration[20] ihrer weltumspannenden Versorgungsketten in Form eines neuen Nahrungsmittelimperialismus, der darauf angelegt ist, das globale Elend zum eigenen Vorteil auszubeuten. Während im Mittleren Osten die Brotfrage zu einem Auslöser von Kriegen und Revolutionen wurde, konnte Glencore dank explodierender Getreidepreise Extraprofite machen. Dies ist auch in der aktuellen Krise der Fall. Kurzum: Je teurer ein Laib Brot wird, desto mehr Geld können einige Wenige scheffeln – eine zynische Art der «Anpassung» an die Klimakrise und andere Konflikte.

[1]Quelle: 2021 State of Food Security and Nutrition in the World, https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130141/download/

[2]Die Weltmarktpreise für Lebensmittel steigen, u. a. aufgrund der Pandemie, bereits seit 2020: https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2020-steigende-lebensmittelpreise-auch-wegen-corona/

[3]Der Markt regelt sich seit einigen Jahren weniger über ein ausgeweitetes Angebot, sondern v. a. über den Rückgriff auf die in den grossen Exportländern angehäuften Getreidereserven.

[4]Je nachdem, wie lange der Krieg andauert, könnten grosse Teile (auch) der Weizenernte in der Ukraine in diesem Jahr vollständig ausfallen. Denn bald müsste die Aussaat (u. a. von Sommerweizen, Mais) beginnen, der bereits im letzten Herbst gesäte Winterweizen würde in normalen Zeiten nun gedüngt, doch Arbeiten wie diese werden wohl in weiten Teilen des Landes wegen des Krieges, fehlendem Treibstoff für Maschinen usw. nicht stattfinden können. Dazu können Lagerbestände wegen blockierter Transportwege und zusammengebrochener Lieferketten kaum im Land verteilt und auch nicht exportiert werden.

[5]In den USA könnte ein Teil der gestiegenen Düngemittelpreise auch auf Preisabsprachen zurückzuführen sein. Der Markt für Düngemittel ist stark konzentriert: https://www.agriculture.com/news/business/skyrocketing-fertilizer-prices-gouge-farmer-profits-groups-blame-consolidation

[6]Weizen, Mais und Sojabohnen sind die drei wichtigsten Waren des Welthandels mit landwirtschaftlichen Rohstoffen. Je nach Marktlage, Qualität und Preis werden diese Produkte als Nahrungsmittel, Agrokraftstoff oder Futtermittel verkauft. Vier Konzerne dominieren den Im- und Export solcher Agrarrohstoffe: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und die Louis Dreyfus Company. Gemeinsam sind sie als «ABCD-Gruppe» oder einfach «ABCD» bekannt. https://www.fian.de/wp-content/uploads/2021/06/Die_Zweite_Ernte_der_Agrarhaendler_Konzernatlas_2017.pdf

[7]https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/hitzewelle-zerstoert-getreideernte-nordamerika-fordert-hitzetote-582946, https://www.schweizerbauer.ch/pflanzen/ackerbau/verheerende-duerre-ernteeinbussen-in-kanada/

[8]https://www.schweizerbauer.ch/markt-preise/marktmeldungen/weltweit-deutlich-weniger-weizen/

[9]https://agfax.com/2022/03/11/wheat-farmers-face-widespread-drought-amid-market-volatility-dtn/

[10]https://www.boell.de/de/2021/01/06/fleischkonsum-weltweit-alltagsessen-und-luxusgut

[11]Wird das Brot knapp oder immer teurer, kann dies, dies zeigen vergangene Krisen, zu politischen Unruhen und Aufständen führen. Welche Kettenreaktionen steigende Lebensmittelpreise auslösen können, zeigte sich z. B. 2010/2011: Hier liessen diverse (durch Extremwetterereignisse wie Dürre und Überschwemmungen ausgelöste) Missernten in verschiedenen Ländern den Weizenpreis massiv ansteigen. Auch in Ägypten stiegen die Lebensmittelpreise. Die anschliessende Krise – ausgelöst unter anderem durch das teurer gewordene Brot (die Forderung der Protestierenden damals lautete: «Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit») – mündete in den Aufstand, der das Mubarak-Regime zu Fall brachte («Arabischer Frühling»). Die Ereignisse in Ägypten und Tunesien strahlten auch auf das Nachbarland Libyen aus, wo der Ausbruch des Bürgerkriegs zur Intervention der Nato führte, was den fast vollständigen Ausfall der libyschen Ölproduktion von täglich 1,4 Millionen Barrel zur Folge hatte. Dies liess den Preis für Rohöl auf bis zu 125 Dollar pro Barrel ansteigen, was wiederum eine neue Spekulationswelle auf den Nahrungsmittelmärkten auslöste, die den Getreidepreis weiter in die Höhe trieb.

[13]https://www.weltexporte.de/weizen-export/

[14]Ab den 1980/90er Jahren zwangen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank die verschuldeten Länder des Globalen Südens, ihre Zölle und die staatliche Agrarförderung abzubauen sowie die Agrarmärkte zu deregulieren. Sie sollten billige Lebensmittel vom Weltmarkt importieren. Dieser Ansatz wurde als Trade based Food Security beworben. Das permanente Überangebot subventionierter Agrarprodukte aus den Industrieländern drückte die Preise. Internationale Geldgeber und nationale Regierungen gaben in Entwicklungsländern Anreize für den Anbau von Cash Crops, also Exportware (wie Kaffee, Bananen etc.), während sie die einheimische Lebensmittelproduktion vernachlässigten. Die Folge: Viele Länder des Globalen Südens wurden von Selbstversorgern zu abhängigen Nahrungsmittel-Importeuren.

[15]Die von NGOs nun geforderte Verkleinerung der Tierzahlen, die auch die Abhängigkeit von Futtermittelimporten reduzieren würde, wird daher mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden.

[16]https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/krisen-humanitaere-hilfe/wer-finanziert-die-globale-humanitaere-hilfe/, https://www.boell.de/de/2016/09/14/globale-mangelwirtschaft

[18]Der profitgetriebene Produktivismus sorgt auch für eine Ausbeutung von Menschen, Tieren und eine massive Zerstörung der Umwelt.

[19]https://de.wfp.org/pressemitteilungen/weltweiter-feuerring-entzuendet-hungersnoete

[20]Zusätzlich zur horizontalen Konzentration, bei der ein Unternehmen grosse Marktanteile beherrscht, breitet sich bei der vertikalen Integration ein Unternehmen in die vor- und nachgelagerten Bereiche aus. Dabei geht es weniger um eine Verteilung der Geschäftsrisiken über mehrere Branchen, sondern vor allem um die Kontrolle der Wertschöpfungskette und den Zugriff auf billige Rohstoffe.