Die Brutalität des gegenwärtigen Krieges im Sudan ist das Ergebnis jahrzehntelanger Konflikte und Unterdrückung. Der Bürgerkrieg hat zur grössten Flüchtlingskrise der Welt geführt. Mehr als 14 Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben und suchen innerhalb und ausserhalb des Landes Zuflucht. Die Zahl wird oft genannt, um die durch den derzeitigen Bürgerkrieg verursachten Verwüstungen zu verdeutlichen. Der Konflikt ist aber keineswegs die erste Begegnung des Sudan mit Krieg und Zerstörung. (Red.)

von Muzan Alneel; aus rosalux.de

Das Land ist seit langem für seine anhaltenden und zahlreichen Kriege bekannt. Darunter der am längsten andauernde Bürgerkrieg Afrikas im Südsudan vor dessen Unabhängigkeit 2011, der Darfur-Krieg in den frühen 2000er Jahren und der Krieg in Süd-Kordofan am Blauen Nil von 2011 bis 2020. Der derzeitige Konflikt, der nun schon sein drittes Jahr zählt, hat sich als noch verheerender erwiesen als alle seine Vorgänger. Die Gründe dafür liegen in den strukturellen Faktoren, die die Wirtschaft und die Demografie des Landes prägen, sowie in den akkumulierten Schäden, die durch die jahrzehntelangen Kriege verursacht wurden.

Kern und Peripherie

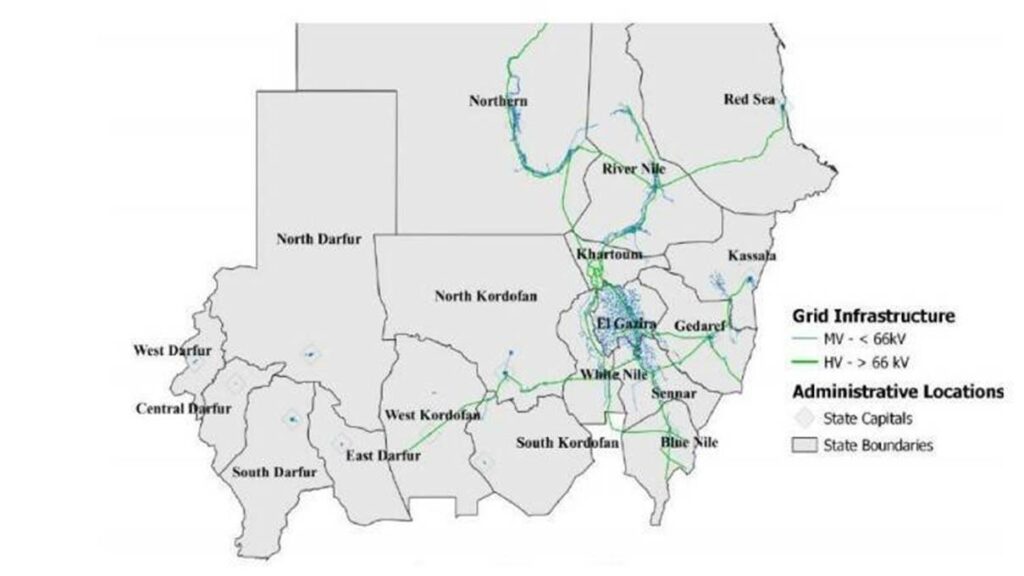

Schon vor dem 15. April 2023, als die Kämpfe zwischen den Rapid Support Forces (RSF) und den sudanesischen Streitkräften (SAF) ausbrachen, hatte die Bevölkerung des Sudans mit den Folgen einer extrem schlechten Entwicklung von Infrastruktur und Ressourcen zu kämpfen, die durch deren extreme Zentralisierung noch verstärkt wurde. So hatten beispielsweise nur 30–50% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität, und selbst bei denjenigen, die an das Stromnetz angeschlossen waren, kam es häufig zu Unterbrüchen. Darüber hinaus war dieser Zugang geografisch sehr ungleichmässig verteilt. Der Grossteil der elektrischen Infrastruktur konzentrierte sich auf Khartum und den Nachbarstaat Gezira, während nur einige wenige städtische Zentren in den Randstaaten über dürftige Verbindungen erreicht wurden.

Dies gilt nicht nur für das Stromnetz, sondern für alle Infrastrukturen des öffentlichen Dienstes. Vom Gesundheits- und Bildungswesen bis hin zu Telekommunikation und Bankenwesen. Das gleiche ist bei der Verteilung der produktiven Wirtschaftstätigkeiten zu beobachten. Über 70 Prozent der sudanesischen Grossindustrieanlagen konzentrieren sich auf die Hauptstadt Khartum und Gezira.

Dies hat eine doppelte Auswirkung: einerseits schürt es die Konflikte, andererseits ermöglicht es den verschiedenen sudanesischen Regierungen, trotz der anhaltenden Kriege in der Peripherie, die Kontrolle über das Land zu behalten. Diese extreme infrastrukturelle Unterentwicklung in den Randregionen hat logischerweise zu Missständen in der lokalen Bevölkerung geführt. In Verbindung mit der gewaltsamen Unterdrückung abweichender Meinungen durch den Zentralstaat, ist so ein äusserst fruchtbarer Boden für den Aufstieg bewaffneter Gruppen entstanden.

Ein weiterer entscheidender Faktor war die von den aufeinanderfolgenden Regierungen kontinuierlich angewandte Strategie, Teile der Bevölkerung in den peripheren Gebieten zu bewaffnen und paramilitärischer Milizen zu bilden. Diese Gruppen wurden eingesetzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken oder Gemeinschaften gewaltsam aus ressourcenreichen Gebieten zu vertreiben – eine Strategie, die sich als sehr effektiv erwies, da die Unterentwicklung der Peripherie ein ständiges Reservoir verzweifelter Jugendlicher hervorbrachte, die im Beitritt zu Milizen ihren einzigen Weg zum Überleben sahen. Gleichzeitig gab sie der Regierung ein kostengünstiges Instrument zur Unterdrückung der Kämpfe an die Hand und minimierte die direkte Beteiligung des Staates.

Eine der Milizen, die so entstand, war die RSF. Heute eine der beiden Hauptkriegsparteien im aktuellen Konflikt. Die RSF übernahm im April 2023 die Kontrolle über die Hauptstadt Khartum und dehnte ihre Kontrolle bis Dezember desselben Jahres auf Gezira aus – das erste Mal in der sudanesischen Geschichte, dass ein Krieg das wirtschaftliche Zentrum des Landes erreichte. Die Folgen des Krieges gingen weit über das unmittelbare Gebiet der militärischen Operationen hinaus. Millionen von Menschen wurden aus der Hauptstadt vertrieben, in der zuvor mehr als ein Viertel der sudanesischen Bevölkerung gelebt hatte. Die Vertriebenen suchten Zuflucht in anderen Staaten, die nicht einmal über eine grundlegende Infrastruktur für die einheimische Bevölkerung verfügten. Geschweige denn über Kapazitäten für die Aufnahme von Neuankömmlingen.

Die Zerstörung der industriellen Basis in Khartum und der landwirtschaftlichen Projekte in Gezira führte zu katastrophalen wirtschaftlichen Einbussen. Schätzungen zufolge sank das sektorale BIP innerhalb des ersten Jahres in der Industrie um 70%, im Dienstleistungssektor um 49% und in der Landwirtschaft um 21%. Diese wirtschaftlichen Schocks schlugen sich unmittelbar in sinkender Lebensqualität, schwindenden Einkommen und verschwindenden Beschäftigungsmöglichkeiten im ganzen Land nieder. Die gegenwärtige Verwüstung ist also auf ein doppeltes Erbe zurückzuführen: sowohl auf die unmittelbaren gewaltsamen Gräueltaten des andauernden Krieges als auch auf die akkumulierten Entwicklungsungerechtigkeiten der vergangenen Jahrzehnte.

Alte Muster mit einer neuen Wendung

Trotz dieser Realität wird in Beschreibungen des gegenwärtigen Krieges oft die «beispiellose» Gewalt und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit hervorgehoben. Eine Darstellung, die das Leid von Millionen Menschen ausblendet, die bereits Jahrzehnte des Krieges und der Unterentwicklung ertragen mussten. Die von der RSF, der SAF und verbündeten Milizen auf beiden Seiten begangenen Gräueltaten setzen lediglich seit langem bestehende Gewaltmuster fort.

In den von der RSF kontrollierten Gebieten herrscht das für sie typische Chaos: zersplitterte Verwaltung durch dezentrale Banden mit losen Verbindungen zu einer zentralen Führung, weit verbreitete willkürliche Gewalt, Vergewaltigungen und systematische Plünderungen als Rekrutierungsinstrument und Belohnung für die Kämpfer. Dies sind keine neuen Taktiken – dieselben Strategien wurden von der RSF in Darfur und anderen Teilen des Sudan 20 Jahre lang angewandt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie jetzt nicht mehr auf Befehl der Zentralregierung, sondern gegen sie eingesetzt werden.

In den von der SAF kontrollierten Gebieten folgt die Gewalt einem eher bürokratischen Muster. Zwangsräumungen einkommensschwacher Gemeinden unter dem Vorwand der «Sicherheit» und ohne Bereitstellung von Alternativen, Massenverhaftungen von Strassenhändlern und unterprivilegierten Gemeinden, die der Kollaboration mit dem Feind beschuldigt werden, und aussergerichtliche Tötungen durch Stellvertreter-Milizen, welche bewusst vom Staat distanzierte werden – eine Taktik, die die RSF selbst in früheren Jahren perfektioniert hat.

Sowohl die SAF als auch die RSF priorisieren Angriffe auf das Territorium der jeweilig anderen Seite und vernachlässigen die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung in ihrem eigenen Gebiet. Ihr einziger Fokus liegt auf der Sicherung militärischer Einrichtungen, was sich darin zeigt, dass die SAF die Bevölkerung wiederholt der Brutalität der RSF überlässt, um Waffen und Personal zu schützen. Al-Fashir in Nord-Darfur ist ein Beispiel dafür: Die SAF, die seit über 18 Monaten von der RSF belagert wird, verbarrikadiert sich in ihrem befestigten zentralen Stützpunkt und überlässt den Kampf den so genannten «Joint Forces», einer neuen Miliz, die aus den Unterzeichner:innen des Juba-Abkommens zusammengeschustert wurde. Dieses Abkommen wurde 2020 zwischen der Übergangsregierung und mehreren bewaffneten Gruppen unterzeichnet und als Weg zur Beendigung langjähriger Konflikte, insbesondere in Darfur und anderen Regionen, angepriesen.

Die systematische Missachtung von Menschenleben spiegelt tiefere historische Strukturen wider. Die Ansiedlung von militärischen Hauptquartieren in allen städtischen Zentren offenbart eine Logik aus der Kolonialzeit. Die staatliche Infrastruktur hat absoluten Vorrang vor dem Überleben der Zivilbevölkerung. In Anbetracht der Tatsache, dass die sudanesische Armee selbst sowie mehrere wichtige staatliche Einrichtungen und Instrumente seit ihrer Gründung durch die britischen Kolonisatoren keiner Überprüfung oder Reform unterzogen wurden, ist eine solche Entwicklung nur logisch. Die Dynamik, bei der der Staat sein Volk als koloniale Untertanen und nicht als Bürger:innen behandelt, ist keineswegs neu, sondern in der Tat grundlegend. Sie geht auf die Anfänge des Sudan als Staat zurück [Sudan wurde 1956 von Grossbritannien unabhängig; Anm. d. Red.], der sich nie vollständig von seinen unterdrückerischen Ursprüngen lösen konnte.

Im Kreuzfeuer gefangen

Der sudanesische Volkswiderstand, der erstmals im Revolutionsaufstand von 2019 in Erscheinung trat, wollte sich gegen die Auslöschung vergangener Ungerechtigkeiten wehren und gleichzeitig aktuelle Ungerechtigkeiten aufdecken. Doch der aktuelle Krieg hat die Bewegung, die in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen hat, auf eine harte Probe gestellt – teilweise auch wegen der bereits erwähnten Zentralisierung.

Als die Proteste gegen den abgesetzten Präsidenten Omar al-Bashir Ende 2018 erstmals ausbrachen, stellten sie eine quantitative Veränderung gegenüber dem früheren zivilen Ungehorsam unter seiner 30-jährigen Herrschaft dar. Dazu gehörten vereinzelte Proteste gegen Wasserknappheit, infrastrukturelle Unterentwicklung, Zwangsvertreibung, die Inhaftierung und Ermordung von Aktivist:innen und andere staatlich gelenkte Verbrechen, sowie vereinzelte Arbeitskämpfe wie der Streik 2016 gegen steigende Medikamentenpreise. Der Aufstand vom Dezember 2018 breitete sich landesweit gleichzeitig in Dutzenden von Städten und Dörfern aus, was durch die Entstehung von Widerstandskomitees in den Vierteln erleichtert wurde, die die Proteste koordinieren und gleichzeitig die Auswirkungen der staatlichen Repression minimieren sollten.

Diese Komitees wurden zur Vorhut des Widerstands sowohl gegen al-Bashir als auch gegen die nachfolgende Übergangsregierung, die die Ziele der Revolution zunehmend verriet. Sie stellten eine qualitativ neue politische Kraft dar und brachen das Monopol der traditionellen Parteien in einer politischen Arena, die neuen Akteur:innen jahrzehntelang verschlossen war. Ihre Mitglieder, die aus einer jungen Bevölkerungsgruppe mit düsteren wirtschaftlichen Aussichten rekrutiert wurden, waren in den lokalen Gemeinschaften verwurzelt, hatten ein besseres Gespür für die lokalen Gegebenheiten und waren weniger kompromissbereit. Dies zeigte sich in ihrem entschiedenen Widerstand gegen die wirtschaftliche Liberalisierung und die Normalisierung der Militärherrschaft, ganz im Gegensatz zu den etablierten Parteien, die sich im August 2019 dem Abkommen zur Teilung der Macht mit dem Militär anschlossen.

Nach dem Militärputsch vom Oktober 2021 standen die Komitees an der Spitze einer wiederbelebten Widerstandsbewegung, die nun nicht mehr von der Propaganda der Übergangsregierung abhängig war. Auf ihrem Höhepunkt koordinierten mehr als 8000 Komitees landesweit die Proteste und entwickelten umfassende politische Chartas, die den vollständigen Rückzug des Militärs aus der Regierung befürworteten. Durch anhaltende Demonstrationen gelang es ihnen, das Putschregime für mehr als ein Jahr ausser Gefecht zu setzen.

Die Reaktion des Establishments auf diese Graswurzelbewegung folgte vorhersehbaren Mustern: entweder völlige Ablehnung oder Kooptation (Aufnahme oder Wahl von Mitgliedern durch die übrigen Mitglieder einer Gemeinschaft). Traditionelle reformorientierte Parteien versuchten, die Proteste zu kapern, indem sie behaupteten, sie unterstützten die Wiedereinsetzung der Partnerschaftsregierung aus der Zeit vor dem Putsch – ein Manöver, das nach hinten losging, als die Demonstrant:innen ihre Vertreter:innen öffentlich von den Protesten ausschlossen. In ähnlicher Weise drängten internationale Akteur:innen wie die UN-Mission im Sudan trotz des Widerstands der Bevölkerung auf eine erneute militärisch-zivile Partnerschaft und versuchten sogar (erfolglos), Widerstandskomitees in diese Verhandlungen einzubeziehen. Dieses anhaltende Muster, militärische Gruppierungen mit politischer Legitimität zu belohnen, ermöglichte deren anhaltende Gewalt, einschliesslich im gegenwärtigen Krieg.

Die Komitees hielten zwar an ihren revolutionären Forderungen nach einer zivilen Regierung und dem Kernslogan «Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit» fest, konnten sich aber der strukturellen Zentralisierung des Sudan nicht vollständig entziehen. Obwohl sie neue Stimmen in den politischen Diskurs einbrachten, blieben sie in einem elitären Rahmen gefangen, wie die folgenden Beispiele und Erscheinungsformen zeigen. Ihre nominell horizontalen Strukturen, sowohl intern als auch bei der Koordinierung zwischen den Komitees, erwiesen sich als unzureichend, um die zentralisierte Machtdynamik zu überwinden.

Diese Einschränkungen traten in mehreren Fällen zutage:

- Der Ausarbeitungsprozess der Charta war zwar theoretisch inklusiv (mit Beratungen auf gesamtstaatlicher Ebene, die einer nationalen Synthese vorausgingen), doch das Dokument aus Khartum dominierte den Diskurs unverhältnismässig stark und wurde oft fälschlicherweise für den nationalen Konsens gehalten – eine direkte Folge der infrastrukturellen Zentralisierung in den Bereichen Bildung und Kommunikation, die den Ausschüssen in Khartum eine lautere Stimme verlieh als anderen.

- Die interne Dynamik der Komitees reproduzierte patriarchale Normen, indem sie die Rolle des militanten Protestes gegenüber der organisatorischen Arbeit aufwertete, was zu einem Rückgang der weiblichen Beteiligung im Vergleich zu den Anfangstagen der Revolution führte.

- Trotz einiger Wahlpraktiken gelang es den meisten Komitees nicht wirklich, integrative Entscheidungsstrukturen zu entwickeln. Sie wurden weiterhin von politisch aktiven jungen Männern dominiert, anstatt sich zu echten Nachbarschaftsversammlungen zu entwickeln.

- Ihre politischen Vorschläge konzentrierten sich darauf, die bestehenden staatlichen Institutionen durch Wahlstrategien zu erobern, anstatt die Situation der Doppelherrschaft zu nutzen, um alternative Systeme für die Ressourcenverwaltung aufzubauen, welche von den Gemeinschaften kontrolliert werden.

Die sudanesische Erfahrung bestätigt eine jahrhundertealte marxistische Theorie: Die Unterdrückten erkennen zwar von Natur aus die Ungerechtigkeit und verfügen über eine enorme revolutionäre Energie, doch um dieses Potenzial in dauerhafte Veränderungen umzuwandeln, sind sowohl wissenschaftliche Organisationsmethoden als auch die direkte Kontrolle der Bevölkerung über die Ressourcen erforderlich – Aufgaben, die historisch gesehen von revolutionären marxistischen Parteien erfüllt wurden.

Als im April 2023 der Krieg ausbrach, lehnten die meisten Widerstandskomitees den Konflikt zunächst ab und weigerten sich, eine der beiden Kriegsparteien zu unterstützen – beides sind militärische Fraktionen, die die Bewegung seit Jahren bekämpft hatte. Der Widerstand mobilisierte sich kollektiv über die so genannten «Emergency Rooms», neue Gemeinschaftsorganisationen, die gegründet wurden, um die im Krieg belagerte und vertriebene Bevölkerung mit den wichtigsten Dienstleistungen zu versorgen, nachdem die staatlichen Institutionen diese Verantwortung aufgaben. Bis heute sind diese «Räume» das wichtigste Unterstützungssystem für die vom Krieg am stärksten Betroffenen.

Doch das chronische Fehlen eines umfassenden revolutionären politischen Programms in der sudanesischen Bewegung zeigte sich erneut auf kritische Weise. Die Emergency Rooms verstanden ihre Arbeit weitgehend als vorübergehende freiwillige Wohltätigkeit, anstatt ihr Potenzial zu erkennen, echte Bottom-up-Systeme für die Bereitstellung von Dienstleistungen und die Organisation von Gemeinschaften zu schaffen – eine verpasste Chance für eine transformative Praxis.

Keine Befreiung ohne Organisation

Die Widerstandskomitees selbst bewegten sich trotz ihrer prinzipiellen Antikriegshaltung allmählich auf eine unhaltbare Mittelposition zu. Sie lehnten den Krieg ab, während sie paradoxerweise unterstützten, was sie als «den sudanesischen Staat» bezeichneten – ein Gebilde, das sie als mehr als seinen Militärapparat und als wohlwollende, unpolitische Institution darstellten. Dieses grundlegende Missverständnis des Staates als neutrale Instanz und nicht als Instrument der herrschenden Klasse beeinflusste insbesondere die Mitglieder der städtischen Komitees, von denen einige schliesslich unter dem Vorwand der Kriegsnotwendigkeit eine offene Unterstützung der SAF annahmen.

Die Befürworter:innen dieses Ansatzes – sowohl in den Komitees als auch in pro-revolutionären intellektuellen Kreisen – begründen ihre Position mit einer ihrer Ansicht nach beispiellosen existenziellen Bedrohung für den sudanesischen Staat und sein Volk. Auch wenn diese Sichtweise angesichts der langen Konfliktgeschichte des Sudan historisch ungenau ist, so wird sie doch verständlich, wenn man die bereits erwähnten Auswirkungen der zentralisierten Entwicklung betrachtet. Die Vorherrschaft städtischer Stimmen in der Widerstandsbewegung – grösstenteils aus Gebieten, die zuvor von den peripheren Kriegen im Sudan isoliert waren – hat dazu geführt, dass persönliche Kriegserfahrungen nun die politische Analyse verzerren und die seit langem bestehenden Beschwerden marginalisierter Regionen, die dem aktuellen Konflikt vorausgingen, in den Hintergrund drängen.

Bei der Untersuchung der verheerenden Auswirkungen des Krieges im Sudan und der Grenzen der Widerstandsbewegung wird deutlich: Einerseits handelt es sich im Sudan vor allem um die katastrophalen Folgen der zentralisierten Macht und Entwicklung. Andererseits fehlt es an einer kohärenten revolutionären Theorie und einer disziplinierten Partei, die es vermag, diese Strukturen grundlegend in Frage zu stellen und sich dafür kontinuierlich einsetzt. Indem der gegenwärtige Krieg das politische und wirtschaftliche Zentrum des Sudans erreicht hat, hat er nicht nur landesweit Zerstörung angerichtet, sondern auch die entscheidende Schwäche einer Widerstandsbewegung aufgedeckt. Dieser fehlte es – trotz bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit – an dem, was sie am meisten brauchte: eine revolutionäre Organisation, die sich der Umgestaltung grundlegender Machtstrukturen verschrieben hat. Anstatt nur gegen deren Symptome anzukämpfen oder oberflächliche Führungswechsel auszuhandeln.

Der Weg in die Zukunft wird durch diese schmerzhafte Lektion deutlich. Dauerhafte Befreiung erfordert, dass man über den spontanen Widerstand hinausgeht und organisierte revolutionäre Kapazitäten aufbaut. Nur mit einer objektiven Analyse der staatlichen und wirtschaftlichen Macht sowie der Auswirkungen des kolonialen Erbes – in Verbindung mit einer disziplinierten Organisation, die städtische und ländliche Kämpfe vereint – kann der Sudan seinen Kreislauf aus Gewalt und Unterentwicklung durchbrechen. Die Alternative ist die ständige Wiederholung der heutigen Tragödien unter anderen Vorzeichen, da die Ursachen nicht angegangen werden und die Strukturen der Unterdrückung fortbestehen.

Muzan Alneel ist eine sudanesische Schriftstellerin und Rednerin mit einem interdisziplinären Hintergrund in den Bereichen Ingenieurwesen, Sozioökonomie und öffentliche Ordnung. Auf dem Titelbild sind Soldaten der SAF in Khartum zu sehen. Der Artikel erschien am 12. Juni 2025 auf Englisch. Übersetzung durch die Redaktion.