Die Netflix-Dokumentation «The Social Dilemma» ist zurzeit in aller Munde. Im 90-minütigen, aufwändig produzierten Streifen wird gezeigt, mit welchen Methoden uns die grossen Tech-Konzerne manipulieren, um uns möglichst lange auf ihren Plattformen wie Facebook, Twitter, Pinterest oder Instagram zu halten. Schlussendlich dient dieses Bemühen nur einem einzigen Zweck: Möglichst viel Geld mit Werbung zu verdienen. Doch obwohl die Doku ehemalige Mitarbeiter*innen von Google und Facebook und damit «Aussteiger*innen» aus dem Silicon Valley sowie verschiedene Wissenschaftler*innen als Referenzen anführt, ist ihre Einordnung der potenziell dystopischen Technik im höchsten Grad beschränkt. Die Tech-Konzerne bringen uns mit ihren Algorithmen nicht in ein soziales Dilemma, sie treiben vielmehr das Elend des Kapitalismus auf die Spitze.

von Matthias Kern (BFS Zürich)

Das Geschäftsmodell von Facebook und co.

Der Dokumentarfilm «The Social Dilemma» gibt vor, aus dem Inneren der Bestie zu sprechen. Die Produzent*innen konnten für ihren Film ehemals wichtige Köpfe aus Silicon Valley-Unternehmen gewinnen, die mit ihren Einsichten in Abläufe bei Google, Facebook und co. sowie ihrer Mitarbeit in der Ausarbeitung der technischen und ökonomischen Strukturen der Social-Media-Konzerne über ein reichhaltiges Wissen zu deren Funktionsweise verfügen. Sie können uns sehr fundiert erzählen, wie und nach welchen Mustern die grossen werbebasierten Technologiekonzerne funktionieren.

Einige ihrer Erkenntnisse sind trivial. Wer hat den Satz «Wenn du für ein Produkt nichts bezahlst, dann bist du das Produkt» noch nie gehört? In der Dokumentation wird er als grosse Erkenntnis präsentiert. Auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter wird Werbung verkauft. Wir, die diese Plattformen benutzen, sind nicht deren Kunden. Wir sind die Masse an potenziellen Käufer*innen, für die andere Unternehmen bezahlen. Spannender und weniger offensichtlich werden die Aussagen der ehemaligen Mitarbeiter*innen dort, wo es darum geht, was eigentlich ganz spezifisch verkauft wird und mit welchem Produkt beispielsweise Mark Zuckerberg so unfassbar reich geworden ist.

Für Facebook und die anderen Konzerne geht es nämlich nicht primär um persönliche Daten, die sie weiterverkaufen. Auch wenn allgemein ein Unbehagen existiert, dass gerade Facebook viele unserer privaten Daten kennt, sind es nicht in erster Linie diese, welche den Konzern interessieren. Vielmehr geht es ihm um etwas, was im Film als «human futures» bezeichnet wird, in Anlehnung an die Termingeschäfte mit anderen Gütern wie Öl oder Getreide. Was Facebook verkauft, sind nicht in erster Linie meine Adresse oder mein Geburtsdatum, sondern eine zukünftige Verhaltensänderung meinerseits. Facebook geht davon aus, dass es mich mit den richtigen Algorithmen dazu bringen kann in Zukunft anders zu handeln, als ich es heute tue. Dass es mich also dazu bewegen kann, tendenziell eine andere Partei zu wählen, ein anderes Produkt zu kaufen oder andere Musik zu hören. Dieses Muster milliardenfach angewendet, auch wenn die Verhaltensänderungen pro Person vielleicht minim sind, ist enorm viel Geld wert.

Social Media als soziale Katastrophe?

Vom Geschäftsmodell der Tech-Konzerne ausgehend zeichnen die Produzent*innen von «Social Dilemma» dann ein dystopisches Bild der Gegenwart und der Zukunft: Die sich verselbständigenden Algorithmen, welche unser Verhalten verändern können, sind kaum noch zu kontrollieren, weil sie niemand mehr versteht. Sie würden zudem immer geschickter darin, uns möglichst lange vor den Bildschirmen zu halten und unsere psychologischen Schwächen für irgendwelche Ziele auszunutzen. Unser Hirn, nach Millionen von Jahren Evolution darauf getrimmt soziale Kontakte und Bestätigung der Mitmenschen mit Dopamin zu belohnen, sei den Likes, Klicks und Vorschlägen der Social-Media-Apps hilflos ausgeliefert. Die Algorithmen seien noch nicht intelligenter als wir, sie seien aber bereits stärker als unsere Schwächen. Und diese würden sie gnadenlos ausnutzen.

Ohne jetzt zu sagen, dass es keine Probleme mit Social Media gibt, die genannten Algorithmen nicht für viel Leid verantwortlich sind und die Präzision moderner Machine-Learning-Modelle beängstigend ist: Der Film macht es sich über weite Strecken zu einfach. Er verwechselt an vielen Stellen schlicht Kausalität und Korrelation. Er tut nämlich so, also ob so viele Menschen einsam wären wegen Social Media. Er tut so, als ob rechtspopulistische Parteien oder die Terrororganisation ISIS eine Folge von Algorithmen wären. Dabei ist es unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, welches die Menschen einsam macht, weil es immer flexibler und prekärer arbeiten lässt, weil es traditionelle soziale Beziehungen aufbricht, weil es die Menschen in riesigen Städten auf engstem Raum und trotzdem voneinander isoliert leben lässt, um sie noch besser verwerten zu können. Dass sich so viele vereinzelte Individuen auf Facebook, Reddit oder Twitter tummeln, ist in erster Linie eine Folge hiervon und nicht von irgendwelchen Algorithmen. Und rechtspopulistische Parteien sind nicht primär im Aufwind, weil sich viele Menschen auf Facebook in einer Filterblase befinden und nur noch Trump-News sehen. Sie sind im Aufwind, weil Menschen in einer Gesellschaft, die nichts mehr für sie übrig hat, nach den falschen Lösungsansätzen greifen. Natürlich können sich gesellschaftliche Tendenzen in den sozialen Medien noch verstärken, aber es wäre absolut lächerlich zu glauben, dass sich der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts und alle seine fundamentalen Probleme massgeblich verbessern würden, wenn die Social Media-Konzerne nicht existierten.

Besonders offensichtlich wird dieses grundlegende Missverständnis an einer Stelle in der Dokumentation, in der zwei Entwicklungen miteinander verbunden werden: Ab 2010 haben in den USA die Suizide und Selbstverletzungen unter Jugendlichen massiv zugenommen. Das liege – so die Dokumentation – an der zeitgleich ansteigenden Verfügbarkeit von Social Media auf den Smartphones. Weiter belegt wird dieser Zusammenhang nicht. Während der Druck auf Jugendliche, falsche Rollen- und Körperbilder und Instagram-Filter natürlich einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen haben können, ist es geradezu absurd, Suizide und Social Media so plump miteinander zu verbinden. Erinnern wir uns doch zurück. Was war denn am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts sonst noch so los? Ach ja, Weltwirtschaftskrise. Gerade in den USA haben Hunderttausende ihren Job, die Wohnung oder das Haus verloren. Die sozialen Verwerfungen waren verheerend. Häusliche Gewalt stieg, Armut und Perspektivlosigkeit ebenfalls. Es ist anzunehmen, dass solche Entwicklungen mindestens mitverantwortlich für den Anstieg an suizidalen Jugendlichen sind. Erwähnt werden sie in der Doku aber nicht mit einem Wort.

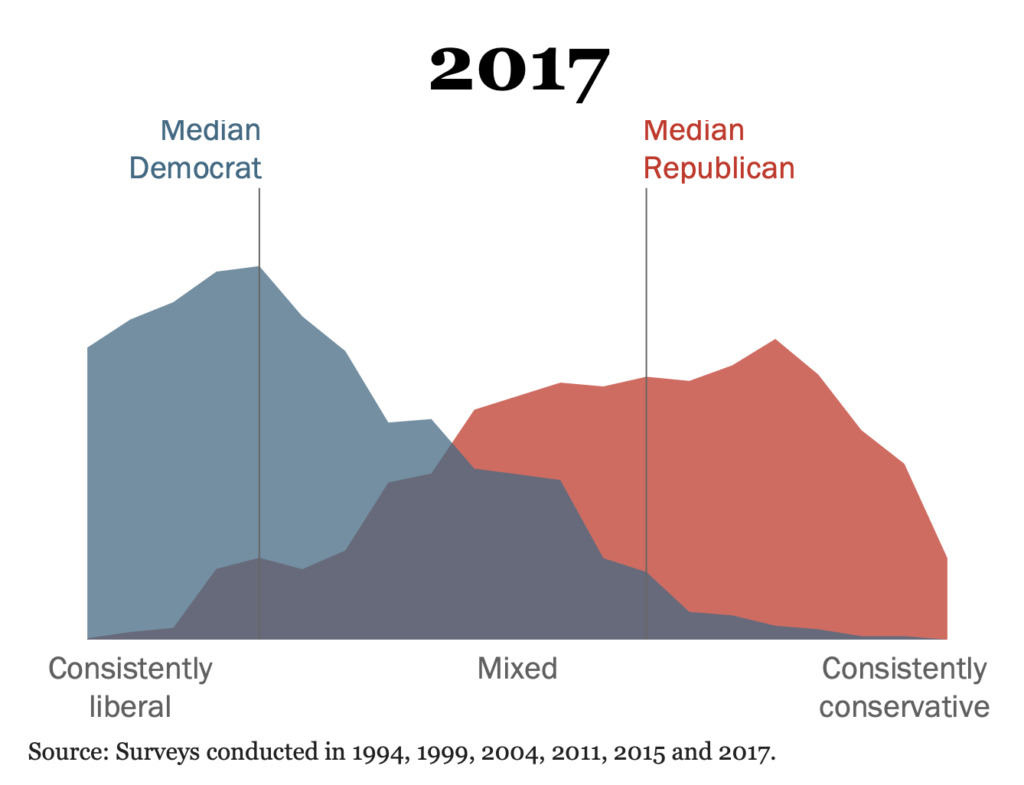

Noch problematischer wird der Film aber an jenen Stellen, an denen er sich mit den Folgen von Social Media für die bürgerliche Demokratie befasst. Die sozialen Plattformen würden mit ihren Algorithmen nämlich Menschen radikalisieren, sie in digitalen Echokammern nur mit Fakten bespielen, die in ihr Weltbild passten und so die Gesellschaft unnötigerweise polarisieren. Zur Untermauerung werden diese Aussagen mit Bildern von Ausschreitungen zwischen Rechtsextremen und Antifas in den USA unterlegt sowie mit brennenden Müllcontainern bei Gilets Jaunes-Protesten 2019 in Frankreich. Kein Wort verliert die Doku zu den sozialen und wirtschaftlichen Faktoren dieser «Polarisierung» der Gesellschaft und des Protests. Sie tut so, als seien die (gleichgesetzten) politischen «Extreme» nur das Resultat von auf Profit ausgerichteten Algorithmen, welche die ansonsten perfekt funktionierende Demokratie in Gefahr brächten, weil sie Menschen von Problemen überzeugten, die es gar nicht gäbe.

Diese Haltung der Protagonist*innen erstaunt nicht, wenn man sich etwas genauer anschaut, wer denn da überhaupt spricht. Es sind ehemalige Manager und technische Leitungspersonen der grossen Tech-Konzerne. Es sind Leute, die mit den Systemen und Algorithmen vertraut sind und vor ihnen warnen, die aber auch von ihnen profitiert haben und das vermutlich massiv. Nicht zu Wort kommen Menschen aus den oben genannten Protesten oder Menschen mit Social-Media-Suchtproblemen, ja noch nicht einmal eine Teenagerin, die erzählt wie sehr der Druck von Social Media ihr Leben verändert habe. Es sind stattdessen ausschliesslich Vertreter*innen eines «menschlicheren Kapitalismus», deren einzige Perspektive auf das Problem von Konzernen wie Facebook ist, dass diese ihre Algorithmen fundamental neu definieren müssten, so dass sie weniger Schaden anrichten. Nicht die Verwertungslogik, die Entfremdung oder das Profitstreben sind das Problem, sondern einige fehlgeleitete Entscheide in einer ausser Kontrolle geratenen Branche. Dieser werden ganz einfach alle negativen Aspekte eines Systems, das nicht nur Menschen sondern auch die Umwelt massiv zerstört, in die Schuhe geschoben. Das System wäre gut, wenn nicht Facebook so gierig wäre und deswegen das selbst geschaffene Algorithmus-Monster nicht abschaltet, könnte das Fazit des Films in etwa lauten.

Gibt es einen Ausweg?

Was die Doku an dieser Stelle also nicht schafft, ist die eigentlich sehr wertvollen Überlegungen zu den psychischen Auswirkungen eines vereinzelten Lebens vor dem Bildschirm, zum sozialen Verlangen nach Anerkennung und Gemeinschaft oder zum Spannungsfeld zwischen eigenen Bedürfnissen und solchen, die bewusst zum Ziel der Absatzförderung kreiert werden, mit einer Vision einer Welt, in der dies alles nicht so sein müsste, zu verbinden.

Dementsprechend hilflos klingen auch die Gegenmassnahmen ganz zum Ende des Filmes, welche die Interviewten vorschlagen. Sie würden ihren Kindern bis zur High School Social Media verbieten, unnötige Apps auf dem eigenen Smartphone löschen und keine elektronischen Geräte ins Schlafzimmer nehmen, zählen sie als persönliche Strategien auf. Verdammt stumpfe Waffen gegen die allmächtigen Algorithmen, deren totale Dominanz über unsere Leben dieselben Personen noch wenige Filmminuten vorher hervorgehoben haben. Eine Dominanz, der man sich eben nicht entziehen könne, auch wenn man als einzelner Mensch kein Smartphone besitze.

Dabei wären effektivere Forderungen ganz einfach: Die grossen Techkonzerne gehören zerschlagen und wenn möglich enteignet. Ihre Dominanz und ihre Beherrschung grosser Teile unseres Alltags müssten durchbrochen werden. Damit wäre immer noch nicht darüber nachgedacht wie eine Gesellschaft, die nach den Bedürfnissen der Menschen und nicht nach denen des Kapitals gestaltet ist, funktionieren könnte, aber das wäre – im Gegensatz zur Forderung nach der Zerschlagung eines Quasi-Monopols – für eine Netflix-Dokumentation vielleicht auch etwas viel verlangt.