Unter dem Motto „Wider den Alltag“ finden vom 1.-4. Oktober 2014 zum dritten Mal „Linke Hochschultage“ an der Universität Zürich statt. Die OrganisatorInnen wollen damit Gegensteuer gegen den neoliberalen Umbau der Universitäten geben und den Austausch unter linken Studierenden und WissenschaftlerInnen fördern. Wir veröffentlichen hier das Manifest, welches die Notwenigkeit von „Linken Hochschultagen“ untermauern soll. (Red.)

Wider den Alltag

Nachdem wir an den ersten Linken Hochschultagen die Wissenschaft in der Krise unter die Lupe nahmen und im letzten Jahr verschiedene Ausbeutungsverhältnisse analysierten, wollen wir bei der dritten Ausgabe den kapitalistischen Alltag näher betrachten. Die zivilgesellschaftliche Hegemonie, die schaurige Kehrseite der kleinbürgerlichen Idylle, erscheint heute stärker denn je. Unser aller Alltag ist geprägt durch Phänomene kapitalistischer Verhaltensnorm, durch Zwänge und Strukturen, die sowohl auf ideologischer Ebene, etwa durch die Kulturindustrie durchdringende Freizeit, durch die Kunst, Kultur und Ästhetik, als auch auf materieller Ebene, etwa durch Verdrängung, durch Prekarisierung oder durch unterschiedliche Formen der Ausbeutung, beobachtbar sind. Ob bemerkt oder unbemerkt, ob erforscht oder noch zu analysieren, tritt der Kapitalismus als vorherrschende Gesellschaftsform nicht nur im Exzess auf, sondern manifestiert sich auch im und als Alltag. Unter Alltag verstehen wir dabei nicht nur diejenigen Lebenswelten, die sich unter dem Begriff des „Alltäglichen“ subsumieren lassen, sondern all diejenigen Formen unseres Lebens, die durch sich wiederholende und reproduzierende Machtstrukturen geprägt sind. Der Alltag umfasst also nicht nur Formen der Kultur und Ästhetik, sondern bestimmt auch unsere prekarisierte Arbeitswelt, Formen der Biopolitik, herrschende Geschlechternormen, den gesellschaftlichen Umgang mit der Natur, Wege und Formen der Bildung oder die Wahrnehmung von sozialen Räumen. Allesamt Strukturen, die nicht alleine stehen, sondern in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung verstanden werden müssen. Dass dabei die Kulturindustrie als unhinterfragte Norm des kapitalistischen Trotts sozial so gut funktioniert, ist auch ein Indiz dafür wie das Soziale funktioniert. Wie sich dieses beschreiben lässt, in welchen Formen der kapitalistische Alltag auftritt, mit was für Kategorien und Begriffen dieser erfasst werden kann, wo konkrete Ausbeutung auch in unserer Lebenswelt zu Tage tritt, wie sich die Kultur neu politisieren lässt und inwiefern die Schweiz nicht Sonderform sondern Idealfall der kapitalistischen Profitlogik ist, wollen wir an den Linken Hochschultagen näher beleuchten.

Da sprach der Arme zum Reichen: “Wär ich nicht arm, wärst Du nicht reich!“

Über den Alltag zu sprechen, heisst die Kulturindustrie und die herrschende Konsumlogik in Frage zu stellen. Dass die Sphäre des Konsums schon längst zum integralen Bestandteil unserer Lebenswelt wurde, dass ein jedes Kleinunternehmen nicht mehr ohne angegliedertes Grafik-‐ und PR-‐Büro auskommt, dass die Ästhetisierung der Masse in ein individualisiertes Spektakel des Konsums übergegangen ist, lässt sich nur aus der historischen Entwicklung und der dazu führenden Ausbeutungsverhältnisse verstehen. Ohne kapitalistische Profitlogik keine eindimensionale Sphäre des Konsums, ohne Akkumulationszwang kein Wandel der Popmusik, ohne anhaltende ursprüngliche Akkumulation keine weltweit stattfindende Verdrängung und ohne reichen Mann kein armer Mann. Die Erforschung des Alltags ist folglich eine dialektische Methode. Dialektik im Sinne von Bertold Brechts Meti als Fähigkeit „in den Dingen Prozesse zu erkennen und zu benutzen. Sie lehrt Frage zu stellen, welche das Handeln ermöglichen“ Oder mit Walter Benjamin gesprochen: „Dialektiker sein heißt, den Wind der Geschichte in den Segeln haben. Die Segel sind die Begriffe. Es genügt aber nicht, über die Segel zu verfügen. Die Kunst ist, sie setzen zu können. Das ist das entscheidende.“ Die Erforschung des Alltags als kapitalistische Norm ist gleichsam subversive Praxis. Über den Alltag zu forschen, bedeutet letztlich also nicht nur die Dinge in ihrem historischen Sein zu verstehen, sondern auch gegen den Alltag als vorherrschende Norm zu kämpfen. Über den Alltag, heisst wider den Alltag.

Und täglich grüsst das Murmeltier

Der Alltag tritt nicht als Exzess, nicht als Ereignis, sondern in ständiger, sich wiederholender Regelmässigkeit auf. Gerade darin entzieht er sich aber allzu oft dem Auge der zeitgenössischen Forscherinnen und Forscher. Und wenn er dann doch einmal auf dem Papier landet, wird er gerade durch seine Trivialität umso mehr der Lächerlichkeit preisgegeben. Wir glauben jedoch nicht, dass sich eine solche Trennung zwischen Alltag und Sonderfall und zwischen Trivialität und Komplexität weiter aufrechterhalten lässt. Die Erforschung des Alltags ist die subversive Infragestellung akzeptierter Normen. Denn allzu schnell vergisst man, dass die Praxis und die Sprache der Kulturindustrie nicht naturgegeben ist, dass die Analyse von kulturellen Phänomenen nicht einfach eine tolle Freizeitbeschäftigung ist, dass sich Machtstrukturen durch sich wiederholende performativer Prozesse festigen können und dass sich schliesslich das, was sich in seinem Schein als Trivialität behauptet, bei genauerem Blick als höchst artifizielles Manifest der Warengesellschaft identifiziert werden muss. Alltag ist aber nicht nur die Erforschung und Neupolitisierung einer Kultur bei der, wie dies ein zeitgenössischer Schriftsteller treffend formulierte, das „Zusammenklingen bestimmter ästhetischer Vorlieben mit bestimmten politischen nicht mehr gegeben ist“, sondern auch die Analyse alltäglicher Macht-‐ und Unterdrückungsverhältnisse. So treten Rassismus und Sexismus gerade in ihrer Alltäglichkeit, in der sich ständig wiederholender sozialen Praxis und in der gesprochenen und geschriebenen Sprache auf. Frei nach Lefebvre hiesse dies, dass so lange es eine Wissenschaft über den Menschen gibt, diese ihr Material im Trivialen und im Alltag finden muss. So lange die Warengesellschaft existiert, so lange manifestiert sich die Verdinglichung im Alltag und so lange vermag es eine kritische Wissenschaft darin ihr Material und ihre Quellen zu finden. Und wenn wir uns in diesem Jahr mit Phänomenen des Überbaus beschäftigen wollen, dann stets im Wissen darüber, dass ohne das Verständnis über die darunter liegenden Strukturen keine Aussagen über den Alltag getroffen werden können. Alltag ist auch hier die Einheit einer sozialen, ökonomischen und ideologischen Überdetermination, deren Verhältnisse zu einander zu untersuchen sind.

Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham – Für eine Politisierung der Theorie und Praxis

Es wäre falsch zu meinen, dass die Forschung hierbei isolierter Teil ist, der es leicht fallen müsste die genannten Phänomene zu analysieren. Der administrative Forschungsalltag mit dem Bologna-‐System als ihr bürokratischer Höhepunkt ist ebenso Teil des verdinglichten Spektakels. Prozesse werden als administrative Aufgaben vermittelt, Machtverhältnisse verschleiert als Organisationsstrukturen, Hierarchien erscheinen als naturalisierter Zustand des humanistischen Bildungsideals und das Studieren als Jagd nach vorgeschriebenen Punkten. Die Universitätsleitung spielt dabei gerne das administrative Panoptikum, das zur Wahrung des Status Quo auch mal die Emails seiner Angestellten durchforstet. So lässt sich auch der moderne Universitätsbetrieb analog zum kapitalistischen Markt treffend mit Marx Worten als „Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham“ beschreiben. Einer solchen administrativen Verwaltungslogik kann letztlich nur die Politisierung der Forschung als Prozess der ununterbrochenen Reflektion über das gesellschaftliche Sein entgegengesetzt werden. Die Politisierung der Uni hiesse kollektiv über Prozesse zu debattieren und alle Betroffenen zu integrieren, statt Aufträge von oben abzunicken. Sich über seine eigene Position Rechenschaft abzulegen und die Rolle der Bildung in der Gesellschaft kritisch zu hinterfragen, statt die Zustände unhinterfragt zu akzeptieren. Über Forschungsaufträge, Drittmittel und die Rolle des Kapitals in der Wissenschaft zu debattieren, statt hinter verschlossenen Türen Verträge abzuschliessen. Und schliesslich auch Position für die Unterdrückten dieser Gesellschaft zu beziehen, statt sich hinter postmoderner angeblicher Ideologielosigkeit zu verstecken. Die Politisierung der Universität hiesse auch, sich die Frage zu stellen, ob es in Zeiten der grössten kapitalistischen Krise seit Jahrzehnten nicht wieder aktuell wäre, Althussers alte Parole des Klassenkampfs in der Theorie neu zu beleben, die Soziologie halt doch als Kampfsportart zu betreiben.

Die Krise der bestimmten Negation – Für Linke Hochschultage

Den ideologischen Charakter der herrschenden Gesellschaftsordnung analysieren zu wollen, ist daher wahrlich kein neuer Versuch. Von der Analyse des Warenfetischs, über die ideologischen Staatsapparate, hin zur Betrachtung des Spektakels der Kulturindustrie zieht sich eine lange Linie der progressiven Ideologie-‐ und Kapitalismuskritik. Eine äusserst produktive Kontinuität, die erst mit der Ausrufung des Endes der Geschichte ein jähes Ende fand. Mit den Linken Hochschultagen wollen wir die ideologiekritische Analyse des Alltags aus ihrer Lethargie erwecken, dort anknüpfen, wo es historische Anknüpfungspunkte gibt und da neue Fragen aufstellen, wo wir methodisch und analytisch erst am Anfang stehen. Über den Alltag zu sprechen, heisst aber auch den gesellschaftlichen Konsens zu durchbrechen. Die bestimmte Negation des kapitalistischen Alltages endet folglich auch nicht in individuellen Konsumtipps für eine bessere Welt und nicht in individualisierten Verhaltenslehren, sondern einzig in der absoluten Umkehrung der Verhältnisse, die ihn hervorbringen. Die Antwort auf die individuelle Alltagserfahrung kann nur die kollektive Praxis sein, sei dies in der Wissenschaft, auf der Strasse oder im Betrieb. Einen solchen kollektiven Austausch streben wir auch an den diesjährigen Linken Hochschultagen an. Lasst uns gemeinsam den Alltag in seinem ideologischen Schein dekonstruieren, wissenschaftliche Begriffe hierfür schärfen, Verhältnisse analysieren und gemeinsam debattieren. Nehmen wir uns den Raum, den wir hierfür brauchen. Linke Hochschultage 3 – Wider den Alltag.

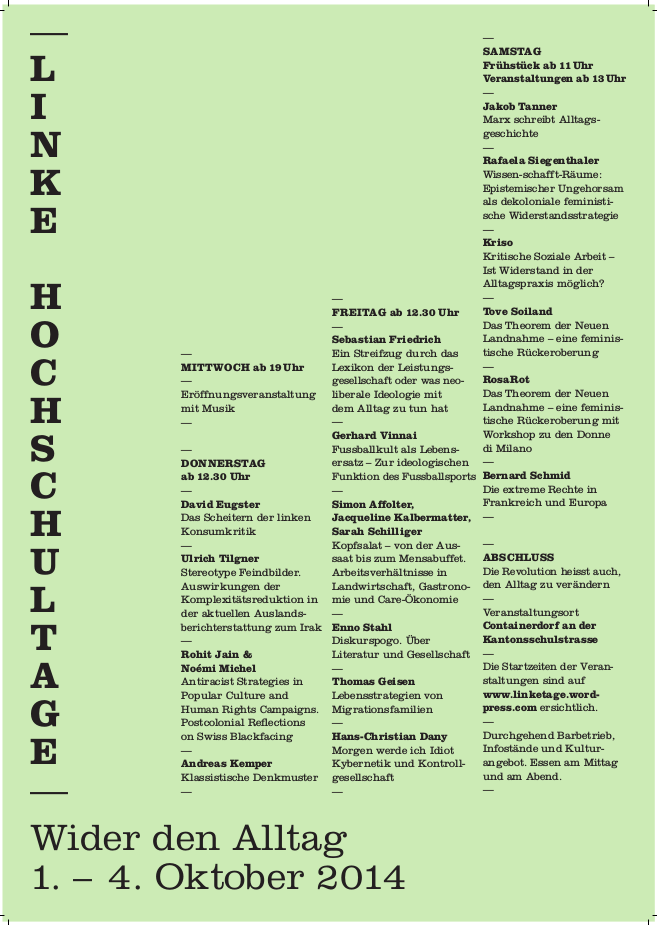

Hier findest du noch das Programm.