Die globalisierte Weltwirtschaft ist von starken Ungleichheiten geprägt. Die meisten grossen international agierenden Unternehmen sind immer noch Konzerne aus den ehemaligen Kolonialmächten, insbesondere den USA, Westeuropa und Japan. Gleichzeitig konzentriert sich die schwerste Armut weiterhin im Globalen Süden, meist in ehemaligen Kolonien. Neuere Untersuchungen zum Nord-Süd-Verhältnis zeigen auf, wie sich der Imperialismus im 21. Jahrhundert weiterentwickelt hat und wie Ausbeutung im Globalen Süden und globale Wertschöpfungsketten zur ungleichen Entwicklung beitragen.

von Jonas Röösli (BFS Zürich)

Einführung: Imperialismus und Kapitalismus

Imperialismus ist die Unterordnungen einer Gesellschaft unter die Interessen einer anderen, oder genauer unter die Interessen der herrschenden Klasse einer anderen Gesellschaft. Dies kann zum Beispiel politisch-militärische, ökonomische und kulturelle Formen annehmen. Imperialismus ist dabei nicht auf eine spezifische historische Epoche beschränkt. Er kann sowohl die Form von antiken Reichen wie den alt-orientalischen Reichen oder dem römischen Reich annehmen, als auch von Kolonialreichen der Moderne wie dem französischen oder dem englischen. Formelle und direkte militärische Kontrolle über ein Gebiet ist nur eine Form, in der sich der Imperialismus äussern kann. Andere Formen sind Zwangsverträge oder wirtschaftliche Ausbeutung. Im Folgenden wollen wir uns auf wirtschaftliche Aspekte des Imperialismus in kapitalistischen Gesellschaften konzentrieren.

Unter dem Eindruck des Wettlaufs um Afrika untersuchten Ökonom:innen und marxistische Theoretiker:innen (unter anderen Hobson (1), Hilferding (2), Luxemburg (3) und Lenin (4)) um die Jahrhundertwende die spezifische Form des Imperialismus im damaligen Kapitalismus. Der Imperativ der möglichst effizienten Verwertung von Kapital treibt die Klasse der Kapitalist:innen zur steten Suche nach Ressourcen, Arbeitskräften und Absatzmärkten über nationale Grenzen hinweg. Ein zunehmend monopolistischer und mit dem Finanzwesen verbandelter Teil der Bourgeoisie bediente sich des politischen und militärischen Apparates des Staates, um sich neue Territorien für möglichst günstige Bedingungen für die Akkumulation anzueignen. Der Erste Weltkrieg war der Höhepunkt dieses Expansionsdrangs, da die Aufteilung der Welt unter den kapitalistischen Kolonialmächten zu dem Zeitpunkt beinahe abgeschlossen war und somit nur noch Territorien anderer Kolonialmächte zur Eroberung vorhanden waren.

Diese Untersuchungen gingen von der spezifischen historischen Situation aus, in der kapitalistische Gesellschaften auf nicht-kapitalistische Gesellschaften trafen und sich diese einverleibten. Heute befinden wir uns in einer anderen Situation. Mit der Befreiung der meisten Kolonien nach dem Zweiten Weltkrieg und der weltweiten Ausbreitung des Kapitalismus können wir die alten Erklärungsschemata nicht einfach auf heute übertragen. Im Folgenden wollen wir einigen Ansätzen folgen, welche die ökonomischen Verhältnisse des weltweiten Kapitalismus als Ganzes untersuchen. Dabei wollen wir insbesondere die Wechselwirkung zwischen den armen und reichen Ländern und die dadurch angetriebene Entwicklungsdynamik betrachten.

Unterentwicklung, Abhängigkeit und Ungleicher Tausch

Mit der fortschreitenden Befreiung der Kolonien ab 1945 schien die alte Form der Domination durch die imperialistischen Mächte ein Ende gefunden zu haben. Es zeigte sich jedoch, dass die ökonomischen Verhältnisse trotz der formellen Unabhängigkeit die gleichen blieben. Die ehemaligen Kolonien fanden sich in ihrer alten Rolle als Rohstofflieferanten wieder, mussten sich mit hohen Zinsen finanzieren und bei unliebsamen politischen Entwicklungen intervenierten die ehemaligen Kolonialmächte.

In Lateinamerika entstanden entwicklungstheoretische Strömungen, welche die bislang dominante Entwicklungstheorie, die Modernisierungstheorie, kritisierten. Diese besagt grob umrissen, dass die ökonomische Entwicklung einer kapitalistischen Gesellschaft überall gleich abläuft und damit dem Beispiel Englands folgt: Es entsteht eine moderne Industrie, während sich die traditionellen Gesellschaftsformen wie Heimarbeit und Subsistenzwirtschaft auflösen. Die Kritik an dieser Theorie zielt auf die Vernachlässigung der externen Umstände. Einerseits war England das erste Land, in dem sich der industrielle Kapitalismus entwickelte, während die neu unabhängigen Kolonien auf einen entwickelten Weltmarkt trafen. Andererseits war England eine Kolonialmacht, während die neu unabhängigen Kolonien infolge des Kolonialismus global eine untergeordnete Rolle spielten.

Die bürgerliche Variante, der Strukturalismus, erklärt die Schwierigkeit der Entwicklung des Globalen Südens damit, dass ihre Volkswirtschaften auf den Rohstoffexport ausgelegt sind und Rohstoffpreise gegenüber Preisen von Industrieerzeugnissen tendenziell fallen. (5) Ein wichtiges Hindernis für die Entwicklung sei der grosse, vor allem indigene und landwirtschaftlich-selbstversorgerische, informelle Sektor. Der Strukturalismus sieht die politische Antwort, um aus dieser Situation zu entkommen, in der staatlich subventionierten Industrialisierung und Zöllen auf Importen («importsubstituierende Industrialisierung»). (6)

Die linke Variante, die Dependenztheorie, geht davon aus, dass die Länder der sogenannten Peripherie (Afrika, Lateinamerika, grosse Teile Asiens) deswegen arm sind und bleiben, weil sie vom kapitalistischen Weltmarkt und seinen Institutionen abhängig sind (Frank (7 & 8)) und es den reichen Ländern des Zentrums (USA, Europa und Japan) gelingt, einen Grossteil der Profite abzuschöpfen (Emmanuel (9), Marini (10), siehe Beispiele in den nächsten beiden Abschnitten). Exportorientierte Länder kommen beispielsweise in die Unterentwicklung, wenn die Nachfrage nach einem Exportgut (wie Silber oder Landwirtschaftsprodukte) abnimmt oder verschwindet, auf das sich die Region spezialisiert hat. (11) Die Dependenztheorie sieht die politische Antwort in der Entkopplung vom Weltmarkt und einer nach innen orientierten Entwicklung. Diese Theorien wurden vom uruguayischen Journalisten und Schriftsteller Eduardo Galeano einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. (12)

Der afro-guyanische Historiker Walter Rodney (13) wendete die Kategorien der Dependenztheorie auf den afrikanischen Kontinent an. Hier kommt ein zusätzlicher Aspekt hinzu: der Sklavenhandel, der als zentraler Bestandteil des atlantischen Dreieckshandels Menschen im arbeitsfähigen Alter entführte. Deren Arbeitskraft konnte folglich nicht zur Entwicklung der afrikanischen Länder beitragen, sondern wurde auf den Plantagen der Sklavenhalter:innen ausgebeutet, um zur ökonomischen Entwicklung Nordamerikas und Europas beizutragen.

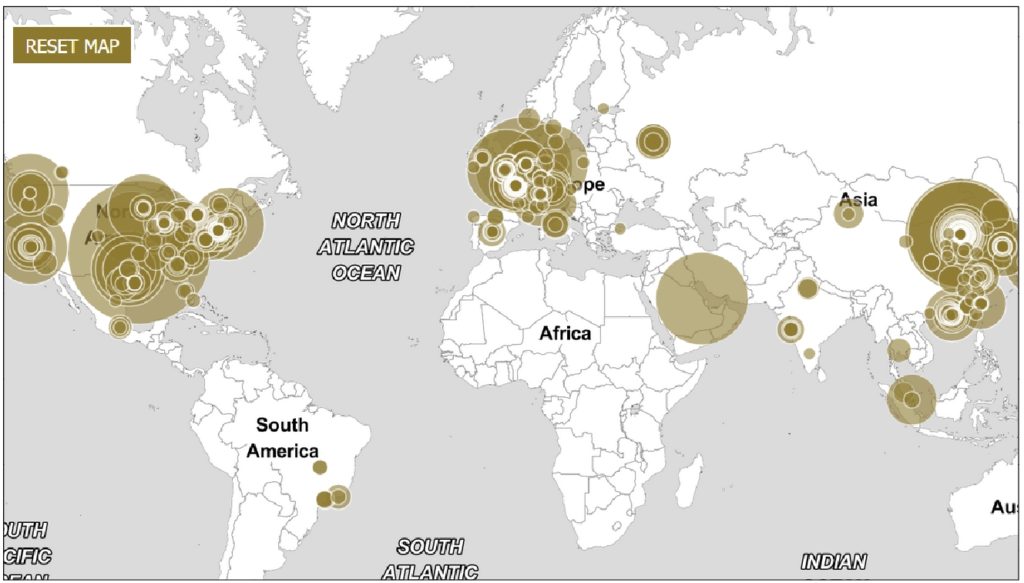

Mit dem Erfolg der exportorientierten Industrialisierung ostasiatischer Staaten, zum Beispiel Südkorea, Singapur und Hong Kong, und dem Zusammenbruch des Ostblocks verloren der Strukturalismus und die Dependenztheorie an Einfluss. Auch ist der Rohstoffsuperzyklus der 2000er, das heisst die temporäre Preiserhöhung der Rohstoffe von etwa 2000 – 2014 durch die erhöhte Nachfrage aus China, den exportierenden Ländern entgegengekommen. Die oft erwähnten ostasiatischen Beispiele können jedoch nicht als Musterbeispiel eines liberalen Entwicklungsregimes dienen (in Südkorea zum Beispiel die Verflechtung von Staat, Banken und Familienunternehmen, den sogenannten Jaebeols). Und das Ausbleiben von erfolgreicher Industrialisierung in weiten Teilen des Globalen Südens (siehe Bild 1) berechtigt weiterhin Zweifel an der Modernisierungstheorie.

Überausbeutung im Globalen Süden

Seit etwa den 1980er-Jahren macht sich eine neue Dynamik bemerkbar. Auf die Wirtschaftskrise der 1970er, oft Ölpreiskrise genannt, reagierte die westliche Bourgeoisie auf zweierlei Arten, um die Profitabilität wieder zu erhöhen. Einerseits wurden sozialstaatliche Errungenschaften des Proletariats und die gewerkschaftliche Organisierung angegriffen sowie vormals staatliche Wirtschaftszweige privatisiert («Neoliberalismus»). Andererseits wurde die Produktion zunehmend in den Globalen Süden verlagert, da die Arbeitskraft dort massiv günstiger ist («Globalisierung»). Beides verstärkte sich mit dem Zusammenbruch des Ostblocks.

Der zweite Punkt stellt eine wichtige qualitative Veränderung der Nord-Süd-Beziehungen dar und muss deshalb in aktuellen Imperialismusanalysen berücksichtigt werden. Der britische Ökonom John Smith (14) stellt sich dieser Aufgabe und folgt dabei marxistischen Ansätzen (zum Beispiel Mandel (15) und Amin (16)). Die zentrale Kategorie von Smith ist die Überausbeutung im Globalen Süden, also die höhere Ausbeutungsrate im Vergleich zum Norden. (17) Die höhere Ausbeutung im Globalen Süden drückt sich im tieferen Verhältnis von Lohn zu Output aus (siehe Bild 2).

Diese hohe Ausbeutung konnte unter anderem wegen den folgenden Entwicklungen entstehen. Mit dem Fall des Ostblocks, der Öffnung Chinas, der erzwungenen Land-Stadt-Migration ehemaliger Bäuer:innen durch die Konkurrenz mit dem Agrobusiness und dem Wegfallen von protektionistischen Massnahmen zum Beispiel Indiens standen eine grosse Zahl neuer Arbeiter:innen dem Arbeitsmarkt und insbesondere der «industriellen Reservearmee» zur Verfügung. Je mehr Arbeitskräfte dem Kapital in einem Bereich zur Verfügung stehen, desto einfacher können die Kapitalist:innen die Löhne und die Arbeitsbedingungen zu ihren Gunsten beeinflussen. Ein weiterer Aspekt ist die schwächere Organisation der Arbeiter:innenklasse im Globalen Süden.

Um den Argumenten zu folgen sollen hier die relevanten wirtschaftlichen Begriffe kurz eingeführt werden. Der Wert einer Ware entspricht der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, um sie herzustellen. Um Waren produzieren zu können, müssen Kapitalist:innen zunächst in Infrastruktur, Maschinen und Rohmaterialien investieren. Marx nennt dies konstantes Kapital und bezeichnet dessen Wert mit c. Ausserdem werden Menschen als Arbeitskräfte benötigt, die Lohnkosten bezeichnet Marx als variables Kapital, dessen Wert mit v. Der Wert der produzierten Ware ist dann c+v+m, wobei m die unbezahlte Mehrarbeit bezeichnet, die die Quelle der Profite ist.

Was ist Frontex?

Frontex ist die Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Sie wurde 2005 gegründet. Seither ist ihr Budget von 6 Millionen Euro um 7000% gestiegen und soll für den Zeitraum von 2021-2027 ganze 11 Milliarden Euro betragen. Personell soll die Einsatztruppe von Frontex bis 2027 auf ein eigenes stehendes Heer mit 10’000 Grenzschutzbeamt:innen aufgestockt werden.

Die Haupt-Aktivitäten der Frontex sind:

- Rückführungen von «irregulären Migrant:innen» (dabei: direkte und indirekte Verwicklung in illegale Pushbacks)

- Planung und Durchführung von Ausschaffungen in der gesamten EU

- Aufrüstung lokaler Grenzschutzbehörden und Ausstattung mit wichtigem Know-how (speziell im Bereich der Überwachung über die Angleichung an europäische Standards und Systeme)

- Verfassen von sogenannten «Risikoanalysen» samt Handlungsempfehlungen (wie bspw. Grenzkontrollen verstärken, Einsätze von Frontex ausweiten oder Ressourcen der Agentur aufstocken)

Zur Ausführung dieser Aktivitäten ist die Frontex nicht nur direkt an den EU-Aussengrenzen sowie innerhalb der europäischen Länder im Einsatz, sondern über die konstant erhöhte Auslagerung des EU-Migrationsregimes auch in immer mehr Drittstaaten. Sie arbeitet aktiv mit über 20 Ländern ausserhalb der EU zusammen. Dabei kooperiert die Frontex beispielsweise mit der libyschen Küstenwache, welche migrantische Boote abfängt und gewaltsam zurück nach Libyen schleppt, wo Migrant:innen unter massiv gewaltvollen Bedingungen festgehalten werden. Sie unterstützt aktiv die Ausweitung der Luftüberwachung im Mittelmeer, während gleichzeitig die offiziellen Rettungsmissionen immer weiter reduziert werden. Die Aktivitäten der Frontex fördern das rassistische Narrativ von Migration als Bedrohung, wobei besonders die Risikoanalysen als Eigenlegitimation zur immer weiteren Aufstockung der Frontex benutzt werden. Die Abschottungspolitik der EU kostete seit 1993 über 44’000 Tote, die Dunkelziffer eingerechnet sind es viele mehr.

Verbindungen der Frontex zur Schweiz

Die Schweiz unterstützt die Frontex als Schengen-Mitglied seit 2009 finanziell und personell. Nun hat der Nationalrat einem jährlichen Budget von 61 Millionen Franken bis 2027 zugestimmt. Dies macht im Gesamtbudget der Frontex ca. 5% aus, womit die Schweiz beträchtlich zum gewaltvollen Abschottungsregime der EU beiträgt. Die Schweiz kann dabei als Schengen-Staat ausschliesslich mitreden, hat jedoch kein Stimmrecht bei der Planung neuer Kompetenzen und Gesetze.

Die Schweiz profitiert dabei stark von der gewaltvollen europäischen Migrationsabwehr, denn sie ist als Heimathafen für Rohstofffirmen, internationaler Bankenplatz und Waffenfabrik eine wichtige Profiteurin im kapitalistischen Weltsystem. Und sie ist damit Mitverursacherin vieler Fluchtursachen.

Smith knüpft hier an Marx’ Untersuchung des Ausgleichs der Profitrate im dritten Band des Kapitals an. Marx untersucht die Auswirkung von verschiedener organischer Zusammensetzung (Verhältnis von konstantem Kapital c zu variablem Kapital v), von investiertem Kapital in verschiedenen Industriezweigen auf die Profitraten m/(c+v) und deren Unterschied auf die Investitionstätigkeit der Kapitalist:innen. Das Verhältnis m/v, die Mehrwertrate oder Ausbeutungsrate, nimmt Marx dabei als konstant über die verschiedenen Industriezweige an. Er begründet dies damit, dass Arbeiter:innen wenn möglich zu Industrien mit besseren Arbeitsbedingungen wechseln, also tendenziell von Industrien mit höherer Ausbeutung zu Industrien mit tieferer Ausbeutung. Dies erhöht das Angebot an Arbeitskraft in Industrien mit tieferer Ausbeutung und senkt es in Industrien mit höherer Ausbeutung. Dies wiederum senkt langfristig die Löhne in den Industrien mit tieferer Ausbeutung und erhöht sie in Industrien mit höherer Ausbeutung und führt unter sonst gleichen Umständen tendenziell zu einer Ausgleichung der Mehrwertrate.

Wieso kommt es nicht zu einem solchen Ausgleich der Mehrwertrate, wenn es sich nicht um Industrien eines Landes, sondern verschiedener Länder handelt? Sicherlich verlangsamen kulturelle Unterschiede, geografische Distanz und andere Umstände den Prozess. Ein entscheidender Faktor sind jedoch die westlichen Grenzregimes, die als fremde Macht und Schranke fungieren, indem sie einen solchen migrationsbedingten Ausgleich verhindern und die Aufrechterhaltung der Überausbeutung im Globalen Süden ermöglichen.

Die erhöhte Mehrwertrate oder Überausbeutung ermöglicht dem Kapital höhere Profite im Globalen Süden und führt, aufgrund des Strebens des Kapitals nach möglichst hohen Renditen, zu einem Kapitalfluss von Investitionen von Nord nach Süd, da die Bourgeoisie in den ärmeren Ländern oft zu wenig Kapital hat, dieses Potential selbst vollständig zu nutzen. Die Renditen dieser Investitionen fliessen dann zurück in den Norden. Diese Entwicklung wurde nicht zuletzt durch den Fortschritt in der Informations- und Transporttechnologie begünstigt. Die Investitionen geschehen konkret auf zwei verschiedene Arten. Einerseits werden Portfolioinvestitionen (Erwerb von ausländischen Wertpapieren und Unternehmensbeteiligungen) und ausländische Direktinvestitionen getätigt, in denen wie zu Lenins Zeiten nördliches Kapital im Süden investiert wird. Andererseits werden Aufträge immer öfters mittels «Outsourcing» an formell unabhängige Firmen im Süden vergeben, die effektiv jedoch von der Marktmacht von international agierenden westlichen Firmen direkt abhängen. Das Nord-Süd-Verhältnis entspricht also sehr stark einem Verhältnis von nördlichem Kapital und südlicher Arbeit.

Smith nennt dies Arbeitsarbitrage: das Ausnutzen eines Preisunterschieds einer identischen Ware, in diesem Fall der Arbeitskraft. Unter kompetitiven Verhältnissen sollte das Ausnutzen von Arbitragemöglichkeiten dazu führen, dass der Preisunterschied identischer Waren verschwindet. Doch ist dies hier im Fall der Arbeitskraft nicht möglich, da die Ausweichmöglichkeit der Arbeiter:innen unterbunden wird. Der Kapitalfluss in den Süden aufgrund der erhöhten Rendite führt jedoch zu einem erhöhten Angebot der dort produzierten Waren, sowie einem tieferen Angebot der im Norden produzierten Waren, was die Preise der im Süden produzierten Waren unter ihren Wert senkt und die im Norden produzierten über ihren Wert erhöht. Dies führt zu einer Angleichung der Profitrate analog dem von Marx untersuchten Effekt der unterschiedlichen Profitraten bei unterschiedlicher organischer Zusammensetzung der Kapitalien in verschiedenen Industrien. Die Arbeitsarbitrage führt so zu einem ungleichen Tausch («südliche» Arbeit wird gegen weniger «nördliche» Arbeit getauscht) und damit zu einem Wert- und Reichtumstransfer vom Süden in den Norden.

Globale Wertketten

Wenden wir uns nun der neuen Art der Mehrwertextraktion zu. Wie können sich die international agierenden Konzerne, also die westliche Bourgeoisie, den im Süden produzierten Mehrwert aneignen, wenn sie die Produktion nicht direkt kontrollieren? Die indonesische Soziologin Intan Suwandi geht genau dieser Frage nach. Wie bei Lenin spielt bei ihr der monopolistische Charakter der nun international agierenden westlichen Konzerne eine Hauptrolle. Ein Monopol bezeichnet ein Unternehmen oder allgemeiner eine kleine Anzahl Unternehmen, die als alleinige Anbieter oder Nachfrager auf einem Markt auftreten und damit aufgrund mangelnder Konkurrenz die Preise zu ihren Gunsten beeinflussen können. Sie folgt dabei der Monthly-Review-Schule (18), welche die monopolistischen Aspekte des modernen Kapitalismus betont.

Suwandi (19) untersucht globale Wertketten, das heisst den Wertaspekt von globalen Waren- und Lieferketten, also zum Beispiel wo wie viel Gewinne gemacht werden. Globale Warenketten sind die oft komplexen Verknüpfungen von Produkten, von der primären Produktion bis zum Endkonsum und allen Stationen dazwischen, in denen oft viele verschiedene Firmen unterschiedlicher Länder beteiligt sind. Gemäss der World Bank finden mittlerweile mehr als zwei Drittel des Welthandels in Form von Wertschöpfungsketten statt. (20) Sehr oft ist es der Fall, dass am Anfang dieser Ketten kleinere Firmen aus dem Globalen Süden stehen und am Ende grosse monopolistische Firmen aus dem Westen (siehe Bild 3).

Suwandis konkrete Untersuchung fokussiert auf Indonesien, nach China und Indien das Land mit den meisten Arbeitsstellen mit Bezug zu den internationalen Warenketten. Die dabei zutage gebrachten Prozesse lassen sich aber weltweit beobachten: Die lokalen Firmen nehmen eine Rolle ähnlich der eines Subkontraktors21 ein und befinden sich dabei in einem abhängigen Verhältnis zu ihren Kunden, den multinationalen Konzernen.

Die Verhandlungsmacht liegt auf Seite der multinationalen Konzerne. Die vom lokalen Produzenten angewandte Technologie stammt oft vom Kunden, der die Kontrolle darüber behält. Ebenso bestimmt der Kunde die Produktspezifikationen und die Anwendung von spezifischen Herstellungsprozessen oft im Detail. Aufgrund der Konkurrenz mit anderen lokalen Firmen ist höchste Flexibilität notwendig. Dabei versuchen die abhängigen Firmen wo immer möglich den auf ihnen lastenden Druck auf ihre Angestellten weiterzugeben.

Unter monopolistischen Bedingungen können die multinationalen Konzerne wegen fehlender Konkurrenz auf Kaufseite ihre Marktmacht ausnutzen, um die Preise zu beeinflussen und weit unter den Wert zu drücken. So können sie sich einen guten Teil des produzierten Mehrwerts aneignen. Je grösser die Konzerne sind und je stärker die Konkurrenz der lokalen Firmen untereinander ist, desto stärker ist die Verhandlungsmacht der Konzerne und desto leichter fällt es ihnen, sich den produzierten Mehrwert anzueignen.

Um dies zu veranschaulichen schauen wir uns Smiths Beispiel eines in Bangladesch hergestellten T-Shirts an, das von H&M in Deutschland zu 4.95 EUR verkauft wird. H&M zahlt der Manufaktur 1.35 EUR, diese hat 40¢ für die US-amerikanische Baumwolle ausgegeben. Der Transport nach Deutschland beträgt 6¢. Folglich verbleiben 3.54 EUR in Deutschland (Transport, Löhne, Steuern und Profit) und werden demnach zum deutschen BIP gerechnet. Die in Bangladesch verbleibenden 0.95 EUR werden auf Löhne und Profite aufgeteilt. Das Beispiel verdeutlicht, wie viel des geschaffenen Wertes im Norden angeeignet wird. Ausserdem zeigt es nach Smith auch, dass das BIP nicht das Gesamtprodukt eines Landes, sondern den von diesem Land angeeigneten Wert misst.

International agierende westliche Konzerne benutzen ihre Marktmacht, um sich in abhängigen Firmen produzierten Mehrwert anzueignen und den Globalen Süden nach den Interessen der Kapitalakkumulation zu formen.»

Aussicht

Das Kapital bewegt sich heute beinahe grenzenlos über den Planeten, während der Arbeitskraft restriktive Grenzregime im Wege stehen. Dies führt dazu, dass das Kapital auf der Suche nach maximalem Profit weltweit die günstigste Arbeitskraft sucht, während Arbeiter:innen nicht in besser bezahlte Regionen ausweichen können. Das Resultat davon ist die als Globalisierung bezeichnete Verlagerung der Produktion in den Globalen Süden und die damit einhergehende «Deindustrialisierung» des Nordens.

Das Nord-Süd-Verhältnis ist jedoch kein symmetrisches Verhältnis, sondern oft ein Verhältnis von nördlichem Kapital zu südlicher Arbeit, direkt als ausländische Direktinvestition und Portfolioinvestment oder indirekt über Outsourcing. In letzterem Fall benutzen international agierende westliche Konzerne ihre Marktmacht (Zugang zu Absatzmärkten, Kontrolle von Technologien) um sich in abhängigen Firmen produzierten Mehrwert anzueignen und den Globalen Süden nach den Interessen der Kapitalakkumulation zu formen.

Die eben untersuchte Verlagerung der Produktion in den Globalen Süden hat die ungleichen und ausbeuterischen Nord-Süd-Verhältnissen mehrheitlich reproduziert. Daneben hat es einzelnen Ländern, insbesondere China, aber auch ermöglicht eine erfolgreiche Industrialisierung durchzumachen und der untergeordneten Rolle auf Weltebene zu entkommen. Wie sich dies weiterentwickelt und inwiefern dadurch neue innerimperialistische Spannungen entstehen (z.B. im südchinesischen Meer), ist eine der wichtigen Fragen des 21. Jahrhunderts. Dies gilt insbesondere, da die Weltordnung, wie sie sich nach dem Kalten Krieg etabliert hat, Auflösungserscheinungen zeigt, und zuletzt gehäuft unter Schocks wie Terroranschlägen, Finanzkrisen und nun einer Pandemie leidet, alles Entwicklungen, die in einem engen Zusammenhang mit der Dynamik von Kapitalismus und Imperialismus stehen. Diese Entwicklungen führten auch zum Erstarken der Rechten, sowohl im Norden als auch im Süden, und zu zunehmenden nationalistischen Spannungen. Gleichzeitig kam es gerade seit 2019 weltweit auch vermehrt zu Aufständen der Bevölkerung, die für eine solidarische Welt einsteht.

Trotz der internationalen Differenzierung ist das Proletariat mit der globalen Ausbreitung des Kapitalismus mehr denn je eine internationale Klasse. Sein Selbstbefreiungskampf muss damit auch ein internationaler sein. Das heisst auch, dass eine sich als internationalistisch verstehende Linke die Konfrontation mit den im Westen angesiedelten international agierenden Konzernen suchen muss. Es gilt immer noch der Schlusssatz des kommunistischen Manifests: Arbeiter:innen aller Länder, vereinigt euch!

1 J. A. Hobson, Imperialism: A Study, 1902.

2 R. Hilferding, Das Finanzkapital, 1910.

3 R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, 1913.

4 W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1917.

5 Dies ist als Verschlechterung der «Terms of Trade» oder Prebisch-Singer-These bekannt.

6 Die Hauptvertreter dieser Richtung waren Raúl Prebisch und Celso Furtado.

7 A. G. Frank, The Development of Underdevelopment, 1966.

8 A. G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 1967.

9 A. Emmanuel, Unequal Exchange, 1972.

10 R. M. Marini, Dialéctica de la dependencia, 1973

11 Interessanterweise lassen sich solche Phänomene mittlerweile auch im Norden beobachten, in ehemaligen Industriestädten im Rust Belt, in Nordengland oder in Bergdörfern in der Schweiz beispielsweise.

12 E. Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas, 1971.

13 W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, 1972.

14 J. Smith, Imperialism in the Twenty-First Century, 2016.

15 E. Mandel, Late Capitalism, 1975.

16 S. Amin, Law of Worldwide Value, 1978.

17 Smith spricht vom Verkauf der Ware Arbeitskraft unter ihrem Wert im Globalen Süden.

18 Monthly Review ist eine 1949 gegründete, marxistische Zeitschrift in den USA. Ihr Hauptredaktor ist zurzeit der Soziologe und Ökosozialist John Bellamy Foster.

19 I. Suwandi, Value Chains, 2019.

20 World Bank, Global Value Chains Development Report 2019.

21 Ähnliches lässt sich in der Schweiz zum Beispiel in der Baubranche beobachten.

Pingback:| Imperialismus: Ungleichheit & Ausbeutung im WeltmassstabMaulwuerfe