Aus dem Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital entsteht gemäss einer materialistischen Analyse der Klassengegensatz zwischen der Klasse der Lohnabhängigen und der Klasse der besitzenden Kapitalist:innen. Nirgends zeigt sich dieser Gegensatz momentan so plastisch wie bei der Rolle von Elon Musk. Der reichste Mann der Welt streicht mit seinem «Departement of Government Efficiency» auf radikale und brutalste Art und Weise staatliche Angebote und Leistungen im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, in der Entwicklungshilfe oder in der Forschung zusammen, ganz zum Leidtragen der lohnabhängigen Mehrheit in den USA (und weltweit). Trotzdem bejubeln ihn tausende Arbeiter:innen und wählten seinen Verbündeten Donald Trump zum Präsidenten. Wie kommt es dazu, dass ein Grossteil der Arbeiter:innenklasse rechts und damit entgegen ihrer «objektiven Klasseninteresse» wählt? Eine differenzierte Betrachtung von Klasse und vor allem auch von klassistischer Abwertung und Statusverlusten hilft hier weiter.

von Elias Brandenberg (BFS Zürich)

In der Linken wird oft einheitlich von der Klasse der Lohnabhängigen gesprochen. Diese verbindet die materielle Notwendigkeit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben. Feministische Marxistinnen wie Nancy Fraser betonen zudem die Bedeutung von (oft unbezahlter und weiblicher) Reproduktionsarbeit und plädieren für einen über reine Lohnarbeit hinausgehenden Klassenbegriff.[1] Die Arbeiter:innenklasse ist heute zu einem Grossteil feminisiert und rassifiziert. Dennoch hält die marxistische Linke daran fest, dass «wir alle» zur Klasse der Lohnabhängigen gehörten und es den Arbeiter:innen lediglich an einem Klassenbewusstsein fehle. Damit machen wir es uns zu einfach und verkennen tiefgreifende Differenzen, Abgrenzungen und Ressentiments innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen.

Geschichte eines sozialen Aufstiegs

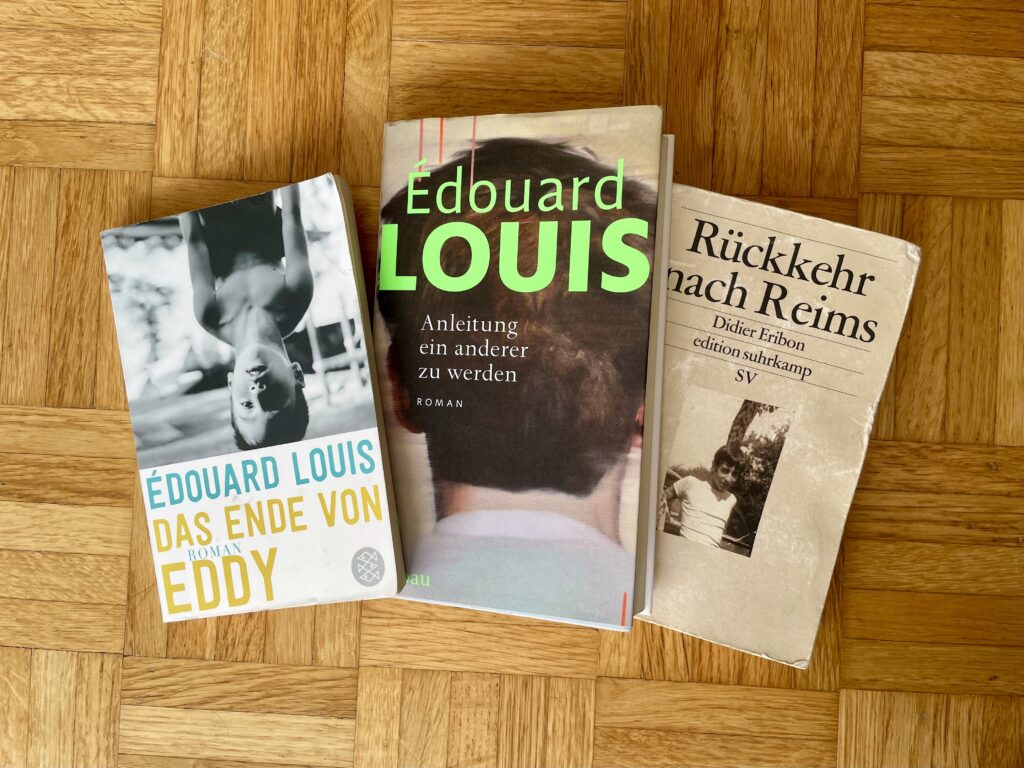

Einmal mehr bewusst wurde mir dies letzten Februar, als ich eine Lesung von Édouard Louis in Zürich besuchte. Der in einer Tradition von französischen Soziolog:innen wie Pierre Bourdieu, Annie Ernaux und Didier Eribon stehende Autor sprach von Kapitalismus, Gewalt und Klassengegensätzen. Seine viel besprochenen autobiografischen Bücher «Das Ende von Eddy»[2] und v. a. «Anleitung ein anderer zu werden»[3] haben meine Sichtweise auf die Arbeiter:innenklasse geprägt wie kaum sonst etwas. Louis berichtet darin vom Aufwachsen in einem industriell geprägten Dorf in Nordfrankreich und von Armut, aber auch von einer tief patriarchalen, von männlicher Gewalt, Queerfeindlichkeit und Rassismus geprägten Gesellschaft. Sein Vater und seine Brüder arbeiten in der Fabrik, seine Mutter ist für Care- und Hausarbeit zuständig. Gefühlt das ganze Dorf wählte den Front National. Und er berichtet von seinem Ausbruch als schwuler Mann, vom sozialen Aufstieg, seiner Zeit im nahegelegenen Gymnasium und später an der Pariser Eliteuniversität École Normale Supérieure. Er erzählt von seinen Erfahrungen in einer neuen Welt, einer urbanen, gebildeten, linken, queeren High Society – aber auch von seiner eigenen Veränderung, um in dieser Welt zu bestehen. Von seinem Arbeiter-Habitus – der Art zu sprechen, sich zu kleiden, sich zu bewegen, seines ganzen Wesens – welchen er um jeden Preis versuchte abzulegen, um in dieser Welt zu bestehen. Eindrücklich berichtet er davon, wie er nächtelang wie besessen Bücher von Bourdieu, Sartre oder de Beauvoir verschlang, um aufzuholen, was ihm in einer Arbeiter:innenfamilie verwehrt wurde. Und schliesslich schreibt er auch über die Scham, die ihn überkam, als ihm bewusst wurde, wie sehr er sich von seinem Vater, seiner Mutter und dem ganzen Dorf abgrenzte – wie er versuchte, seine Herkunft hinter sich zu lassen, und dabei unweigerlich auch ihre Lebensweise abwertete. Es ist eine Geschichte von Klassengegensätzen, von Gewalt und von Klassismus.

Klassismus und kulturelles Kapital

Mit Klassismus ist die Diskriminierung, soziale Degradierung und Abwertung von Menschen tieferer Klassenzugehörigkeit gemeint. Spätestens seit den 1990er-Jahren wurde die vormals dominante Diskussion klassenbedingter Diskriminierung soziologisch und gesellschaftlich durch die Thematisierung anderer, deutlicher zu erfassender Diskriminierungs- und Ausgrenzungsmechanismen (Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit) abgelöst. Klassismus ist heute gesellschaftlich akzeptiert, aber auch tabuisiert und findet meist verdeckt statt.[4] Betroffenen fehlt schlicht das Vokabular zur Thematisierung dieser Erfahrung.

Während die Thematisierung von Klassismus in den Sozialwissenschaften wieder an Aufschwung gewinnt, wird er (ähnlich wie der Intersektionalitätsansatz) von Linken oft als einer materialistischen Klassenanalyse entgegenstehend abgelehnt und als postmodern abgetan. Ihm wird vorgeworfen, kapitalistische Klassengegensätze zu verschleiern und stattdessen individuelle Erfahrungen in den Vordergrund zu stellen. Diese Kritik hat mit Blick auf sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen zwar eine gewisse Berechtigung. Dennoch glaube ich, dass die Auseinandersetzung mit Klassismus zentral ist, um die Lebensrealitäten von Betroffenen zu verstehen und daraus hervorgehend politische Anknüpfungspunkte entwickeln zu können.

Besonders hilfreich scheint mir dabei ein Fokus auf die Bildungsdimension, entlang der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu.[5] Diese erweitert einen rein ökonomischen Kapitalbegriff und ermöglicht damit eine Differenzierung von Klassenzugehörigkeit, über die Klasse der Lohnabhängigen hinausgehend. Er spricht von drei Formen von Kapital, welche den sozialen Status einer Person oder Personengruppen bestimmen und über Generationen weitergegeben werden können: Das ökonomische Kapital, das soziale Kapital (im Sinne von sozialen Verpflichtungen und Beziehungen) und das kulturelle Kapital, welches die Dimension der Bildung erfasst.

Bei letzterem unterscheidet Bourdieu zwischen institutionalisiertem kulturellem Kapital (in Form von Bildungsabschlüssen), objektiviertem kulturellem Kapital (in Form von Besitz an Kulturgütern, Büchern, etc.) sowie inkorporiertem, also verinnerlichtem, kulturellem Kapital (als Bestandteil des eigenen Habitus). Besonders bedeutend dabei ist, dass sich kulturelles Kapital (und in gewisser Weise auch soziales Kapital) unter bestimmten Bedingungen in ökonomisches Kapital umwandeln lässt und umgekehrt – bspw. durch den Erwerb von Titeln durch Studienkosten oder investierte Zeit. Dies steht im Gegensatz dazu, dass das institutionalisierte und das inkorporierte kulturelle Kapital meist als legitime Fähigkeit einer Person aufgefasst und gar nicht erst als übertragbares Kapital verstanden wird. Entsprechend sind diesbezügliche Klassenunterschiede viel schwerer fassbar und einfacher zu verbergen. Sowohl der Erwerb als auch die Weitergabe von kulturellem Kapital findet deutlich verbogener statt als die des ökonomischen Kapitals.

Linker Klassismus

Gerade unter urbanen akademischen Linken (oft mit hohem kulturellem Kapital) existiert vordergründig ein positives – fast schon romantisiertes – Bild von Arbeiter:innen, allerdings meist auf überzeichnete und teils halb-ironische Art und Weise. Mensch bemüht sich darum, sich vermeintlich wie Arbeiter:innen zu kleiden, mensch hört jetzt auch Strassenrap, mensch schaut sich an Sonntagnachmittagen jetzt auch Fussballspiele des Arbeitervereins FC Zürich an. Tief verwurzelt sind dennoch abwertende Bilder und Vorurteile gegenüber den gerade in ländlichen Gebieten lebenden Arbeiter:innen (mit tieferem kulturellem Kapital): Sie wohnen in wenig hippen Agglomerationsgemeinden oder gar auf dem Land, sie fahren Benziner-Autos, sie essen Fleisch, sie fliegen (wenn sie es sich dann leisten können) nach Mallorca in die Ferien, sie haben rassistische, sexistische und queerfeindliche Einstellungen und sie wählen die SVP, die AfD, den Rassemblement National. Kurz: Urbane, linke, gebildete Menschen seien progressiv, während ländliche, bildungsferne Arbeiter:innen konservativ und reaktionär seien. Hinter diesen Einteilungen und Zuschreibungen verbergen sich oft Klassenunterschiede, insbesondere in Bezug auf kulturelles Kapital, und damit eine klassistische Abwertung von Links.[6]

Die undifferenzierte Sichtweise, dass wir urbanen Linken mit hohem Bildungsstand es schon begriffen hätten und den Arbeiter:innen jetzt nur noch beibringen müssten, dass wir alle dieselben objektiven Klasseninteressen hätten (um so das Klassenbewusstsein und den Klassenkampf von unten voranzutreiben), zeugt von einer elitären und in gewisser Weise auch klassenblinden Perspektive. Natürlich müssen wir versuchen, die Arbeiter:innenklasse zu vereinen und zu organisieren – nur so ist ein Umsturz des menschenfeindlichen Kapitalismus und die Entwicklung zu einer emanzipatorischen Gesellschaft überhaupt denkbar. Dafür benötigen wir aber auch einen Zugang zu dieser Klasse. Das bedeutet auch, sich für sie zu interessieren, ihnen zuzuhören, deren Lebensrealitäten zu verstehen und v. a. eine reflektierte klassismuskritische Haltung zu entwickeln – genauso wie das bei anderen Diskriminierungs- und Abwertungsdimensionen (Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit) mittlerweile unbestritten ist.

Arbeiter:innen wählen nicht einfach rechts, weil sie reaktionär eingestellt sind, sondern weil sie neben den materiellen Bedingungen, Sozialabbau, Ausbeutung und Abstiegsängsten eben auch eine Deklassierung ihres Status als Arbeiter:innen sowie eine klassistische Abwertung erleben – gerade auch durch urbane, sich als progressiv beschreibende Linke. Gleichzeitig muss die Linke Strategien finden, um vorhandenen rassistischen, sexistischen und queerfeindlichen Einstellungen in der Arbeiter:innenschaft entgegenzutreten. Gerade hier ist die gewerkschaftliche Organisierung entscheidend. Durch kollektive Aktion lassen sich neben dem Abbau von Vorurteilen und abwertenden Zuschreibungen erst die gemeinsamen Klasseninteressen erkennen, was die Entstehung eines breiten Klassenbewusstseins ermöglicht. Die Klasse der Lohnabhängigen als politischer Faktor ist nicht einfach gegeben, sondern entsteht erst im gemeinsamen Kampf.

Die Gleichzeitigkeit einer materialistischen und klassismuskritischen Perspektive

Didier Eribon schreibt in seinem ebenfalls autobiografischen Buch «Rückkehr nach Reims»[7] eindrücklich davon, wie die Bewohner:innen des Dorfes, in dem er aufgewachsen ist, fast unisono von einer ehemaligen Wählerschaft der Kommunist:innen zum Front National gewechselt sind, u. a. auch aufgrund eines Gefühls des Im-Stich-Gelassen-Werdens durch die als elitär empfundene urbane Linke. Diese elitäre Haltung und klassistische Abwertung dürfen wir nicht weiter reproduzieren. Neben der dringenden Notwendigkeit einer an der Klasse der Lohnabhängigen orientierten Linken, welche reale Sorgen der Menschen (wie die Wohnunsgsnot, die Gesundheitskosten oder die Altersvorsorge) aufnimmt, müssen wir strategisch (und menschlich) auch eine reflexive und klassismuskritische Perspektive entwickeln. Andernfalls verlieren wir die Arbeiter:innenklasse an die politisch Rechte. Dies steht nicht im Widerspruch zu einem materiellen marxistischen Klassenverständnis, sondern ergänzt und erweitert dieses – so wie postkoloniale, antirassistische und (queer-)feministische Theorien und Praxen es auch

[1] Vgl. Fraser, N. (2023). Der Allesfresser: Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt. Suhrkamp Verlag.

[2] Vgl. Louis, É. (2015). Das Ende von Eddy: Roman. S. Fischer Verlag.

[3] Vgl. Louis, É. (2022). Anleitung ein anderer zu werden. Aufbau Verlag.

[4] Vgl. Wellgraf, S. (2013). The Hidden Injuries of Class. Mechanismen und Wirkungen von Klassismus in der Hauptschule. In: Giebeler et al. (Hrsg.), Intersektionen von race, class, gender, body: Theoretische Zugänge und qualitative Forschungen in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, S. 39–59.

[5] Vgl. Bourdieu, P. (2012). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital (S. 229–242). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

[6] Vgl. Brandenberg, E., Hilkersberger, B., & Streckeisen, P. (2024). Klassismus im Berggebiet: Beziehungen zwischen «Einheimischen» und «Zugezogenen» neu gelesen. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 120, S. 53–72.

[7] Vgl. Eribon, D. (2016). Rückkehr nach Reims. Suhrkamp Verlag.