Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) dominiert seit etwas mehr als dreissig Jahren die Schweizer Politik. Das politische System der Schweiz setzt zwar – anders als die der Nachbarsländer – für eine Regierungsbeteiligung keine regierungsfähigen Mehrheiten voraus. Doch als Verkörperung der historischen Synthese der traditionsreichsten Koalition der Schweiz stellt die SVP durchaus einen grossen Machtfaktor: Jener zwischen dem ländlichen Bauernstand und dem städtischen Kapital. Um den «historischen Block» (Gramsci) der Schweiz sowie die «Innovation» zu verstehen, die die SVP darin seit den 1990er Jahren darstellt, ist ein Blick in die Schweizer Geschichte vonnöten.

von Danilo Meunier und Peter Hänggli (BFS Basel); aus antikap

Schweizer Staatsgründung und alte Eliten

Seit der Herausbildung der modernen Schweiz als Nationalstaat im 18. und 19. Jahrhundert standen sich in der Schweiz zwei Lager unversöhnlich gegenüber: Die alten, papsttreuen, katholischen Eliten der ländlichen Innerschweiz auf der einen und die reformierten, städtischen bürgerlichen Eliten auf der anderen. Nach einem kurzen und verhältnismässig unblutigen Bürgerkrieg (dem sogenannten Sonderbundskrieg 1847) zwischen den Lagern formierte sich 1848 unter der Führung der liberalen Gebiete der Schweiz der moderne Bundesstaat. Die siegreichen Liberalen waren darauf bedacht, der unterlegenen katholisch-konservativen Schweiz weitgehende Zugeständnisse in Form einer föderalistischen Struktur mit einigen Selbstverwaltungskompetenzen zu geben (unter anderem das Subsidiaritätsprinzip, welches Probleme auf der kleinstmöglichen politischen Ebene angehen will). Trotzdem waren in den ersten 50 Jahren der modernen Schweiz praktisch ausschliesslich FDP-Vertreter (das Frauenwahlrecht wurde in der Schweiz erst 1971 eingeführt)) an der Landesregierung beteiligt. Die CVP, die sich im frühen 20. Jahrhundert als politische Kraft der katholisch-konservativen Gebiete herausbilden würde, war bis zu diesem Zeitpunkt quasi inexistent.

Das Verhältnis im jungen Bundesstaat war bis dahin aber keineswegs harmonisch: Die politische Auseinandersetzung zwischen diesen beiden «Schweizen» ging als Kulturkampf in die Schweizer Geschichte ein. Obschon der konstitutive Gegensatz zwischen den beiden Lagern ein weltanschaulicher war, der sich um die Fragen der Gewaltenteilung, der Säkularisierung und der Macht des Papstes drehte, umfasste er ebenfalls eine materielle Dimension: Die wirtschaftlich erfolgreichen Städte (Zürich, Basel, Bern) mit ihrem aufstrebenden Grossbürgertum standen auch nach der Bundesstaatsgründung 1848 den katholischen Land-Gebiete der Innerschweiz, des Oberwallis und Fribourg mit ihren alten klerikalen Eliten gegenüber. Dieser Stadt-Land-Konflikt im Inneren war eine Hypothek für die erst im Entstehen begriffene Schweiz, die im Gegensatz zu anderen Nationalstaaten in Europa ohnehin weder ethnisch homogen war noch über eine gemeinsame Sprache verfügte.

Arbeiter:innenbewegung und Bürger-Bauern-Block

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die sozialistische Arbeiter:innenbewegung immer stärker. Im Zuge der revolutionären Umwälzungen am Ende des 1. Weltkrieges in Europa kam es 1918 auch in der Schweiz zu einem Generalstreik, an dem sich 250‘000 Arbeiter:innen beteiligten, was gut einem Viertel der aktiven lohnabhängigen Bevölkerung entsprach. Der Generalstreik jagt dem Bürgertum einen massiven politischen Schrecken ein und fortan suchte es nach Ideen, wie die Arbeiter:innenbewegung in Schach gehalten werden kann, ohne materielle Konzessionen zu machen.

Das Bürgertum setzte dabei auf zwei unterschiedliche Strategien: Integration und Ausschluss. Einerseits markierten die 1920er Jahren den Beginn der Integration der Sozialdemokratie in staatliche Entscheidungen sowie der Arbeiter:innenvertretungen und Gewerkschaften in betriebliche Angelegenheiten. Andererseits sollten die unteren gesellschaftlichen Schichten gespalten und ausgegrenzt werden, unter anderem, indem die Bauernschaft in den Bürgerblock integriert wurde.

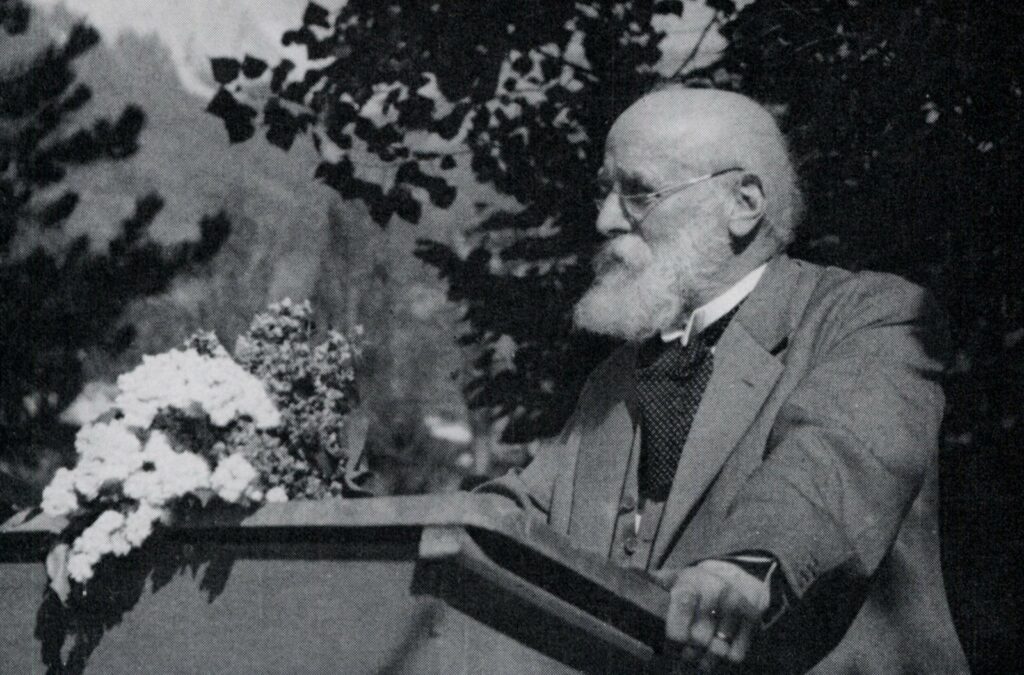

Die Bäuer:innen, die es damals wie heute offensichtlich sowohl in liberalen wie in katholischen Gebieten gab, waren bis zu diesem Zeitpunkt keine politisch klar umrissene Gruppe. Im späten 18. Jahrhundert waren die katholischen Bäuer:innen sogar den sozial fortschrittlichen Kräften gegenüber nicht abgeneigt. Zudem galten sie als schwer politisch mobilisierbar und einigermassen unberechenbar. Im Gegensatz zur Arbeiter:innenbewegung hatten sie ein weniger ausgeprägtes Klassenbewusstsein, d.h. ein kollektives Selbstverständnis von sich als eigener sozialen Gruppe, das in einer Fabrik mit vielen Arbeiter:innen auf kleinem Raum viel einfacher entstand als unter verstreut lebenden Bäuer:innen. Um die Arbeiter:innenbewegung in Schach zu halten, brachten die besitzenden Eliten also die Bäuer:innen gegen sie auf. Dies gelang in der Gestalt des «Bauernführers» Ernst Laur: Er war von der Gründung des Bauernverbands im Jahre 1897 bis zur «Anbauschlacht»[1] im Jahre 1939 dessen Präsident. Er begründete eine sozialromantische Bauerntumsideologie, die postulierte, dass die Schweizer Landwirtschaft nur durch einen Strukturwandel ihren Platz in der sich modernisierenden Schweiz behalten könne. Unter seiner Führung wandelte sich der Bauernstand als Klasse von einer unorganisierten und sozialpolitisch der liberalen Elite gefährlichen Masse zu einer politisch schlagkräftigen Gruppierung.[2]

Ländliche Massenbasis für eine kapitalfreundliche Politik

Ernst Laurs Lobbyarbeit wäre aber nicht so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht ein unbequemes Problem der liberalen Eliten gelöst hätte: In einem Land wie der Schweiz, das noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen massiven Stadt-Land-Gegensatz aufwies, der durch konfessionelle Grenzen verstärkt wurde, mussten die gesellschaftlich dominanten Fraktionen der Liberalen eine Form der Klassenallianz mit Teilen der katholisch-konservativen Landeseliten suchen. Da kam Laurs «Kuhhandel» genau zur rechten Zeit: Die Bäuer:innen erhielten politischen Einfluss und im Laufe der Jahrzehnte steigende staatliche Unterstützung (diese Alimentierung meinte Laur wohl mit seinem Strukturwandel) und die liberalen Grossbürger:innen erhielten ideologische und elektorale Rückendeckung von den ländlichen Gebieten in der gesamten Schweiz, die nun stramm anti-proletarisch politisiert wurden. Unter dem Aufgebot ländlicher Soldaten wurde nicht nur der Generalstreik 1918 im wahrsten Sinne des Wortes zusammengeschossen. Die starke anti-kommunistische Ideologie, die sich in der Zwischenkriegsjahre entwickeln würde, beruhte sogar auf einem idealisierten Bild des «Schweizerbauern», das mit der Lobbyarbeit von Menschen wie Laur Gestalt erhielt und bis heute nachwirkt.

Soweit klingt das eigentlich schon nach dem Erfolgsrezept der SVP: Rechtskonservative Heimattümelei wird mit kapitalfreundlichen Positionen kombiniert. Oder noch etwas lapidarer: solange Glencore und UBS kräftig das Buurezmorge mitfinanzieren, ist allen gedient. Hier gerät allerdings der oben eingeführte konstitutive Konflikt der Schweizer Bundesstaatsgründung etwas in den Hintergrund. Unter Laurs Führung gelang den Bäuer:innen zwar der Pakt mit den bürgerlichen Eliten, in dem antisozialistische Positionen gegen eine staatliche Alimentierung des Bauernstandes getauscht wurden. Doch damit war der Stadt-Land-Konflikt zwischen protestantischer und katholischer Schweiz noch nicht beigelegt. Noch immer waren die ländlichen Gebiete des ehemaligen Sonderbunds in der CVP organisiert und die städtischen Gebiete der Eidgenossenschaft in der FDP.

Hier erhielt nun die SVP ihren Auftritt. Nachdem die CVP Mitte der 1960er Jahre sich von ihrem steinzeitlichen Katholizismus, vom Papst und dadurch auch ein Stück weit von ihrem Alleinvertretungsanspruch der ehemaligen Sonderbundsgebiete lossagte, verlor die katholische ländliche Schweiz ihre politische Kraft. Obwohl die Umbenennung dann noch etwa 50 Jahre entfernt war, wurde damals der Grundstein für die vorstädtische Familienpartei «Die Mitte» gelegt. Die SVP trat also in einer Konstellation auf die Bühne der Geschichte, wo das Bauerntum der liberalen Gebiete bereits organisiert werden konnte und zugleich die ländlich-katholische Bevölkerung politisch mobilisierbar geworden war.

Geschichte der SVP nach 1971

Bevor die SVP es schaffte, konfessionsübergreifend die ländlich-reaktionäre Schweiz in einer politischen Kraft zu organisieren, war sie eine politisch eingemittete Bauernpartei der protestantischen, ländlichen Schweiz.

Die SVP entstand 1971 aus einem Zusammenschluss der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) und der Demokratischen Partei (DP, vertrat nach ihrem eigenen Anspruch Bäuer:innen, Gewerbetreibende und Vertreter:innen freier Berufe). Dieses Erbe erklärt auch das weiterhin präsente Selbstbild als Bauernpartei.

Die SVP verstand sich zu dieser Zeit vor allem als Mittepartei, was sich nach wie vor in den französischen und italienischen Namen widerspiegelt: Union démocratique du centre und Unione democratico di centro, also Demokratische Zentrumsunion. Daraus würde sie jedoch politische Positionen entwickeln, die für andere Rechtsaussenkräfte in Europa eine Vorbildfunktion haben.

Neuausrichtung und Aufstieg in den 1990er Jahren

Nach ihrer Gründung wuchs die Partei nur langsam und hat in den 1980er Jahren ca. 10–12% Wähleranteil. In den 1990er-Jahren begann dann der eigentliche Aufstieg der SVP. Sie profitierte davon, dass sich traditionelle Parteibindungen zur FDP (lange die stärkste bürgerliche Partei der Schweiz) und vor allem zur CVP aufweichten und sich die SP von der Arbeiter:innen- zur Mittelstandspartei wandelte, die den bürgerlichen Staat aktiv mitträgt. Der politische Diskurs wandelte sich, wohl auch begünstigt durch die Auflösung der UdSSR, immer mehr ins Nationalkonservative, was der Zürcher Sektion der SVP die Möglichkeit bot, den Diskurs zu dominieren. Die Zürcher SVP war aus der Tradition des erzkonservativen Teils des Züricher Bürgertums gewachsen, dessen wichtigste Figur in den 1960er und 1970er Jahren James Schwarzenbach war.[3] Die SVP und vor allem der damalige Präsident der Zürcher Sektion, Christoph Blocher, konnte mit isolationistischen Positionen wie etwa der Ablehnung des Beitritts zur UNO 1986 oder des Beitritts zum europäischen Wirtschaftsraum EWR 1992 (in der sie als einzige Partei die Nein-Parole vertrat) profilieren und Wahlerfolge einstreichen. Der kometenhafte Aufstieg der SVP fiel aber auch zusammen mit der Strukturkrise der Landwirtschaft in den 1990er Jahren, in denen nach Jahrzehnten des Ausbaus der Subventionen auf einmal Liberalisierungen und Marktöffnungen drohten. Da die CVP ihr bäuerliches Stammklientel der katholisch-konservativen Gebiete immer mehr aufgab, ergaben sich neue Chancen der politischen Mobilisierung für die Rechten.

Die SVP konnte auch bei anderen Themen wie Asylrecht und repressiven Strafprozessordnungen zunehmend bürgerliche (Protest-)Wähler:innen gewinnen, die sich durch FDP und CVP nicht mehr vertreten fühlten. Durch das Aufsammeln von Mandatsträger:innen von extrem rechten Splitterparteien wie den Schweizer Demokraten (SD) oder der Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) wurde die SVP noch stärker, rutschte allerdings auch weiter nach rechts.

1999 wurde die SVP zum ersten Mal stimmenstärkste Partei bei den Parlamentswahlen, 2003 dann auch stärkste Partei nach Sitzen im Nationalrat. Danach beanspruchte sie auch einen 2. Bundesratssitz. Christoph Blocher vermochte es in der Bundesratswahl 2003 knapp, der CVP einen Sitz abzunehmen. 2007 konnte die SVP mit 62 Sitzen gewonnen Nationalratssitzen sogar fast den bisherigen Rekord der FDP von 1919 mit 63 Sitzen knacken. Sie gewann nun auch in der Romandie zunehmend Stimmen, wo sie lange nur eine kleine Rolle gespielt hatte.

Im Sommer 2007 löste das rassistische Schäfchenplakat heftige Diskussionen aus. Das Plakat erhielt auch international viel Aufmerksamkeit und inspirierte andere Rechtsparteien. Das Plakat steht symptomatisch für die Kommunikationsweise der SVP mit starken Vereinfachungen, klaren Sündenböcken und vermeintlich simplen, in der Regel ausländer:innenfeindlichen, Lösungen. Dies alles löste Grundsatzdebatten zum Arbeitsstil, der politischen Rolle und Regierungsbeteiligung inner- und ausserhalb der SVP aus.

Die SVP hat nach wie vor einen hohen Wähleranteil von knapp 30%. 2015 erreichte sie ihr bisher bestes Resultat bei Parlamentswahlen mit 29.4%. Damit erzielte sie schliesslich auch den neuen Sitzrekord mit 65 Sitzen im Nationalrat.

Rassistischer Konservatismus gepaart mit nationalistischem Neoliberalismus

Der Fokus der SVP liegt auf klassischen rechtskonservativen und neoliberalen Positionen wie der Abgrenzung gegen das Ausland, einem Gesellschaftsmodell mit konservativen Geschlechterrollen und einem möglichst kleinen (Sozial-)Staat, der die Bürger:innen der «Eigenverantwortung» überlässt, der Wirtschaft möglichst viel Freiheit lässt und die Steuern möglichst niedrig hält. Ausbau der Sozial- und Bildungspolitik sowie der Beitritt zu internationalen Bündnissen (UNO, EU, Schengen, Dublin) ist ihr ein besonderer Dorn im Auge. Schwerpunkte sind Aussenpolitik, Einwanderung und innere Sicherheit sowie Steuer- und Sozialpolitik und zu diesen Themen befindet sich die Partei in einem durch viele vermögende Spender:innen finanzierten (nicht offengelegten) Dauerwahlkampf.

Mit Vorliebe findet die SVP Sündenböcke für ihre aktuellen Themen in marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Besonders beliebt sind Personen mit migrantischem Hintergrund, die als Sozialschmarotzer:innen, gewalttätig und faul (während sie gleichzeitig den Schweizer:innen die Jobs wegnehmen…) bezeichnet werden. Unter diesen Personen sind wiederum muslimische (oder muslimisch wirkende) Personen beliebt, wie aktuell überall in der westlichen Rechten. Aber auch Personen mit einer Einschränkung werden gerne unter den Generalverdacht des Erschleichens einer IV-Rente gestellt. FINTA-Personen brauchen für die SVP im besten Falle keinen speziellen Schutz und sind im schlimmsten Fall nach amerikanischem Vorbild für den «Zerfall der Gesellschaft» verantwortlich (Übernahme des Bildes von Trans-Menschen als Feindbilder aus den USA).

Volksinitiativen wie z.B. die «Masseineinwanderungsinitiative» 2014 sorgen neben ihrer klar rassistischen Ausrichtung auch für rechtliche Diskussionen und werden immer mal wieder für ungültig erklärt. Da dabei des Öfteren das Völkerrecht zitiert wird, möchte die SVP gerne Schweizer Recht über dieses stellen. Auch die Rassismusstrafnorm, mit der Exponent:innen der SVP immer wieder ins Gehege kommen, wird als Einschränkung der freien Meinungsäusserung gesehen.

Die SVP steht der Klimakatastrophe betont skeptisch gegenüber, der aktuelle Präsident Markus Dettling scheut nur knapp davor zurück, den menschgemachten Wandel des Klimas ausdrücklich zu leugnen und zweifelt somit auch die Notwendigkeit von Umweltschutz an. Konsequenterweise befürwortet die SVP somit auch den ausgedehnten Individualverkehr mit dem Ausbau von Autobahnen, lehnt Lenkungsabgaben oder Verbote von klimaschädlichen Energieträgern ab, wie generell alles, das «der Schweizer Wirtschaft schaden könnte».

Alles in allem schafft die SVP den Spagat zwischen rassistischem Konservatismus und einem nationalistisch neoliberalen Programm. Den unzufriedenen Bürgerinnen bietet sie klare Sündenböcke und simple Lösungen für ihre Probleme an, während sie gleichzeitig dafür sorgt, dass es dem Kapital in der Schweiz möglichst wohl ist.[4]

Fazit

Diese unwahrscheinliche «Geld-und-Gülle»-Allianz aus Bäuer:innen und Grossbürger:innen lässt sich also vor dem Hintergrund der Schweizer Staatsgründung noch einmal besser verstehen. Die Kuhhandel des frühen 20. Jahrhunderts zwischen liberalen Städter:innen und katholisch-konservativen Landbewohner:innen – Agrarsubvention und Protektionismus gegen die Bekämpfung der Arbeiter:innenbewegung – scheinen in Gestalt der SVP weiterhin fortzudauern und sogar noch effektiver organisiert zu sein, weil sie nicht mehr durch konfessionelle Grenzziehungen gehemmt sind. Wenn etwa der heutige Bauernpräsident Markus Ritter (der nicht zufälligerweise eine Büste von Ernst Laur auf seinem Bürotisch stehen hat) mit der Economiesuisse ein Nein der Bäuer:innen für die Konzernverantwortungsinitiative gegen ein Nein der Wirtschaftsverbände zur Pestizidinitiative tauscht, zeigen sich die altehrwürdigen Seilschaften noch immer im Machtpoker.

Ein Teil des Erfolgs der SVP besteht also darin, dass sie es immer wieder geschafft hat, durch Themen des Kulturkampfs nebenbei den liberalen und bürgerlichen Eliten Mehrheiten für kapitalfreundliche Politik zu organisieren – diese vergelten es ihr durch sprudelnde Parteispenden und gezielte Klientelpolitik im Agrarbereich. Mit den gut gefüllten Kassen wiederum kann die Partei sich den hochprofessionell geführten Dauerwahlkampf leisten. Die Haus-Werbeagentur GOAL ist spezialisiert darauf, die Positionen der SVP reisserisch und aufmerksamkeitserregend zu visualisieren. Das Resultat landet an gefühlt jeder zweiten Plakatwand. Diese Professionalität hat wohl auch dazu geführt, dass gerade die Plakate auch im Ausland auf viel Aufmerksamkeit stossen.

Dass diese «Geld-und-Gülle»-Allianz aber nicht in Stein gemeisselt ist, sondern mit der materiellen Lage des Elektorats zusammenhängt, zeigte sich 2024 bei den beiden «Pannen» im Normalbetrieb des Machtpokers des historischen Blocks: Das Ja zur 13. AHV und das Nein zur BVG-Reform wurden zwar von NZZ und Konsorten schnell wieder auf die üblichen rassistischen und sexistischen Wahrnehmungsschemata reduziert, zeigen aber doch einen Entzug von Unterstützung an, der die Liberalen nachdenklich stimmen müsste. Obschon die SVP-Wähler:innen noch genauso stramm rechts wählen wie zuvor, haben sie bewiesen, dass der schlanke Staat und die ungezähmte Wirtschaft keine unantastbaren Voraussetzungen für ihr Stimmverhalten sind.

[1] Die Anbauschlacht («Plan Wahlen») war ein Teil der Schweizerischen Landesverteidigung im 2. Weltkrieg, bei der durch massive staatliche Investitionen der Selbstversorgungsgrad erhöht werden sollte. Obschon die Erfolge bescheiden waren und der Selbstversorgungsgrad der Schweiz auch am Höhepunkt der Aktion nicht viel mehr als zwei Drittel betrug, stellte sie einen ideologischen Erfolg von Laurs Idealisierungen dar: Die Schweiz festigte in diesen Jahren ihr Selbstbild als wehrhafte Bauern- und Soldatennation.

[2] Seine Bestrebungen waren so erfolgreich, dass im Jahre 1951 die Schweiz sogar seine Forderung der «Erhaltung eines gesunden Bauernstandes» im Landwirtschaftsgesetz als dessen Ziel unterbringen konnte.

[3] Dass aber auch damals noch in den reaktionären Kräften der Schweiz die kulturellen Auseinandersetzungen der Bundesstaatsgründung relevant waren, zeigte sich unter anderem darin, dass der Protestantensohn Schwarzenbach als Erwachsener zum Katholizismus konvertierte.

[4] Vor allem die Junge SVP, die die Positionen der Mutterpartei oft noch provokativer und anstössiger vertritt, wird in letzter Zeit, auch aus den eigenen Reihen, für enge Kontakte zu rechtsextremen und neo-faschistischen Organisationen wie der «Jungen Tat» kritisiert. Bei einem SRF-Interview ausdrücklich darauf angesprochen, weigerten sich JSVP-Präsident Nils Fiechter und Strategiechefin Sarah Regez konsequent, sich von solchen Organisationen zu distanzieren. Zudem machen sich durchaus auch Vertreter:innen der Mutterpartei rechtsextreme Schlagwörter und Konzepte wie den Begriff der «Remigration» zu eigen.