Die 1980er Jahre waren geprägt von atomarer und anderweitiger Aufrüstung, militärischen Konflikten, Bürgerkriegen und Militarisierung. Die NATO stationierte Raketen in Westdeutschland und Grossbritannien. Die Sowjetunion marschierte 1979 in Afghanistan ein. Ebenfalls fallen der erste und zweite Golfkrieg sowie die erste Intifada in Palästina in dieses Jahrzehnt. In Sri Lanka brach 1983 der Bürgerkrieg aus und in der Türkei folgten nach dem ersten Schuss durch die PKK 1984 massive Repression und bürgerkriegsähnliche Zustände. Aktuell nehmen Drohgebärden, Aufrüstung(spläne) und Kriege – respektive ihre Spürbarkeit in und die unmittelbare Involviertheit von europäischen Staaten – erneut zu. Vieles der heutigen Situation lässt an die 80er erinnern, nicht nur die Schauplätze kriegerischer Auseinandersetzungen. Gleichzeitig weist auch die Stärke der Frauen-, respektive der feministischen Bewegung Parallelen auf.[1] Denn ein Teil der Neuen Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre intervenierte mit feministischen Positionen in die Friedensbewegung und baute diese mit auf. Der Blick in die Geschichte dieser FrauenFriedensBewegung und die Erinnerung an feministische Grundsätze und Praktiken ist nützlich, um in der gegenwärtigen beängstigenden Situation zurecht zu finden.

von Sarah Friedli (BFS Zürich)

Am 12. Dezember 1979 fällte die NATO einen Doppelbeschluss: Sie kündigte die Aufstellung von 198 neuen, mit Atomsprengköpfen bestückten, Mittelstreckenraketen an und verlangte gleichzeitig Verhandlungen der beiden Supermächte über die Begrenzung ihrer jeweiligen atomaren Raketen. Kurz darauf, am 25. Dezember marschierten die ersten sowjetischen Truppen in Afghanistan ein. Im Zuge dieser zwei Ereignisse verschärfte sich der Kalte Krieg erneut , was wiederum zu einem Erstarken der Friedensbewegung in Europa und den USA zu Beginn der 80er Jahre führte. Aufgrund dieser Zuspitzung, während international aufgerüstet und weltweit (Stellvertreter-)Kriege und militärische Konflikte ausgetragen wurden, gingen in den Zentren des West-Blocks zehntausende Menschen auf die Strassen, besetzten Waffenplätze, führten öffentlichkeitswirksame bis klandestine Aktionen durch, schrieben, schreiten, schwiegen für «den Frieden».

Diese Bewegung lässt sich in der Tradition der Friedensbewegung der 1950er und 1968 sehen. Es gab personelle, ideelle Anknüpfungspunkte als auch Aktionsformen, die wieder aufgenommen wurden. So wurden zu Beginn der 80er Jahre wieder jährlich Ostermärsche für den Frieden organisiert, die als Protestform in den 50er Jahren grosse Wichtigkeit erlangt hatten. Während die Bewegung in den 60er vom Vietnamkrieg und den Dekolonialisierungsbewegungen geprägt war, wurden in den 70er Jahren vermehrt ökologische Anliegen in den Fokus gerückt. In den frühen 80er wurden dann – ausgelöst durch die Verschärfung des Kalten Krieges und die Aufrüstung – Abrüstung und Atomkraft virulent.

Schweizer Friedensbewegung in den 80er Jahren

Auch in der Schweiz bildeten sich neue Gruppen, wurden Aktionen, Protestmärsche und Demos organisiert. Am 5. Dezember 1981 riefen 42 Organisationen zu einer landesweiten Friedensdemonstration auf. Dem Aufruf folgten 30-40’000 Menschen. Es war eine der grössten Demos der Nachkriegszeit in der Schweiz. Wie schon in den 50er Jahren wurden die Aktivist:innen der Friedensbewegung – im Zeichen der geistigen Landesverteidigung – als kommunistische Verräter:innen hingestellt. Aufrüstung schien nach bürgerlichem Konsens Friedenspolitik zu sein und natürlich brachte die Aufrüstung ganz nach kapitalistischer Krisenbewältigung auch die kriselnde Weltwirtschaft wieder auf Trab. Wer für Abrüstung einstand, wurde demnach schnell als fünfte Kolonne des Kommunismus, diffamiert. Dies mussten sich beispielsweise Monika Stocker, Mitglied von «Frauen für den Frieden» und später Nationalrätin der Grünen Partei und die Gewerkschafterin Verena Bürcher in der SRF Talksendung «Tatsachen und Meinungen» im November 1983 über eine Stunde lang unentwegt anhören.

Doch an dieser Talksendung ist noch etwas anderes interessant: Zwei Frauen stritten auf der Seite der Friedensbewegung gegen zwei Männer, die als «Kritiker der Friedensbewegung» vorgestellt wurden – was auch immer das bedeuten soll.

Das Geschlechterverhältnis ist Ausdruck der feministischen Interventionen in die Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Frauenbewegung erlebte seit 1968 eine sogenannte Zweite Welle. Als Folge der Auseinandersetzung mit alltäglichen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen und dem Politisieren der Privatsphäre, fingen die Aktivist:innen der Neuen Frauenbewegung an, sich mit Geschlechterrollen und der Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus zu befassen. Viele kamen zum Schluss, dass nicht die Integration innerhalb des von Männern dominierten Systems, sondern deren Kritik und Abschaffung das Ziel feministischer Politik sein muss. Ausgehend von der Analyse, dass die Heteronormativität und die Kleinfamilie mit ihrem Ein-Verdiener-Modell dank der unbezahlt verrichteten Reproduktionsarbeit nützlich für das Kapital war sowie Frauenunterdrückung und -ausbeutung zementierte, wehrten sich die Feminist:innen der Zweiten Welle gegen geschlechtliche Rollenzuschreibungen und erkannten die privaten, alltäglichen Kämpfe und Unterdrückungserfahrungen als politisch an. So politisierten sie Sexualität, Reproduktion, Hausarbeit, Geschlechterklischees und Partner:innenschaften. Mit ebendiesem Hintergrund intervenierten sie auch in die Friedensbewegung.

Die Wahrnehmung und Verhandlung von Krieg und Frieden war damals und bleibt bis heute stark vergeschlechtlicht. Krieg ist Männersphäre, Frauen sind friedfertig – so das gängige Dogma. Frauen und Kindern wird eine Opferrolle zugeschrieben und geschlechtsspezifische Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen sind eine regelmässig eingesetzte Kriegswaffe. Friedensarbeit hingegen wird weiblich konnotiert. Gegen diese Vergeschlechtlichung wehrten sich die Feminist:innen der Zeit, wollten aber dennoch – ebenfalls aus feministischer Überzeugung heraus – der Friedensbewegung nicht fernbleiben. Sie fanden sich häufig im Dilemma wieder, sich mit feministischen Standpunkten für Frieden einsetzen zu wollen, ohne dabei auf ihr Geschlecht reduziert zu werden. Deshalb begannen Frauengruppen und feministischen Kollektive mit geschlechtsspezifischen Anliegen in die Friedensbewegung zu intervenieren und auch ihre eigenen Räume und Aktionsformen zu kreieren.

Frieden ist nicht gleich Frieden

Gewalt an Frauen war neben Abtreibungs- und Reproduktionsrechten, Hausarbeit, geschlechtliche Arbeitsteilung, Sexualität eines der Hauptthemen der Neuen Frauenbewegung. Auch in Zeiten, in denen Waffen schweigen, waren und sind Frauen im Alltag massiver Gewalt ausgesetzt. Militärischer Frieden bedeutet also noch längst nicht, dass Frauen keiner Gewalt ausgesetzt sind. Die erfahrene geschlechtsspezifische Gewalt wurde als Teil des Patriarchats und einer männlichen, aggressiven, hierarchischen Kultur analysiert. Das Militär wurde als stützender und manifestierender Teil dieser Kultur verstanden, weshalb deren komplette Abschaffung eine feministische Grundhaltung war.

Während einige Gruppen und Stimmen sich unter dem Motto «Gleiche Rechte, Gleiche Pflichten» für einen Einbezug von Frauen in den Militärdienst einsetzten, wehrten sich andere Teile der Frauenbewegung vehement gegen diese falsche Gleichberechtigung. Zu diesem Teil gehörte beispielsweise die Organisation für die Sache der Frau (OFRA), die aus der Progressiven Organisation der Schweiz (POCH) heraus entstanden ist. Ebenso die Vertreter:innen der Frauenstelle des christlichen Friedensdienst (cdf). Sie liessen sich dabei nicht auf die Diskussionsgrundlage gleicher Rechte und Pflichten ein. Sie argumentierten also nicht, dass die Gleichberechtigung in der Schweiz erst im Jahr 1981 überhaupt gesetzlich verankert und faktisch noch nicht erreicht war. Diese Argumentation hätte nämlich an den Grundsätzen der Eingliederung in eine patriarchale, kapitalistische Gesellschaftsvorstellung nichts geändert. Im Gegenteil: Aus emanzipatorischer Überzeugung heraus wehrten sich die Aktivist:innen sowohl gegen eine weiblich konnotierte Opferrolle als auch gegen eine Anpassung an patriarchale, kapitalistische Ideale; sowohl gegen das Bild «friedfertiger Frauen», als auch gegen die Eingliederung in gewaltvolle, sexistische Institutionen, wovon das Militär eine ist. Slogans wie «Wir wollen nicht zu Tode verurteilt werden» und «Wir passen unter keinen Helm» waren Ausdruck dieser Haltung.

Sie verbanden Sozialabbau, Aufrüstung, Emanzipation und Ökologie mit Friedenspolitik und machten klar, dass die gängige Definition von Frieden kein friedliches Leben für Frauen darstellt.

In den Überlegungen der feministischen Friedensbewegung waren Geschlechterrollen sozial konstruiert und aufgrund ihrer Institutionalisierung durch Familienmodelle (Ernährer-Hausfrau), Sphären (öffentlich-privat) und gesellschaftliche Aufgaben (Militär-Friedenspolitik) stützten sie den patriarchalen Kapitalismus. Diese Analyse erlaubte es den Aktivist:innen weitere Themen logisch zu einem gemeinsamen Kampf zu verbinden. In einem Aufruf zu «umfassender Friedenspolitik» hiess es beispielsweise: «weil eine militaristische (und daher sexistische) Gesellschaft soziale Prozesse lähmt (so auch die Frauenbewegung) und Mittel in Milliardenhöhe bindet, die zur Lösung ökologischer Probleme und zur Durchsetzung von Frauenanliegen fehlen (echter Mutterschaftsschutz, Tagesschulen, Frauenkultur, Frauenzentren, Frauenhäuser und vieles andere mehr).» Sie verbanden Sozialabbau, Aufrüstung, Emanzipation und Ökologie mit Friedenspolitik und machten klar, dass die gängige Definition von Frieden kein friedliches Leben für Frauen darstellt.

Frieden als umfassende Emanzipation

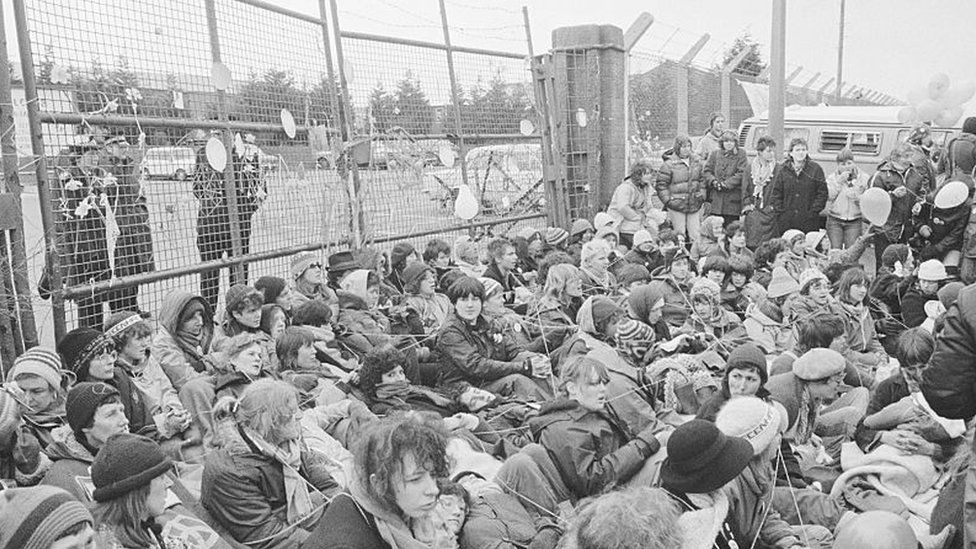

Frieden wurde so aus feministischer Sicht zu einer sozialpolitischen Utopie, die nicht mit Auf- oder Abrüstung, sondern nur mit einem Systemwandel herbeizuführen war. Diese umfassende Herangehensweise an Frieden spiegelte sich auch in den Aktionen der FrauenFriedensBewegung. In internationalen Protestcamps besetzten sie Militärgelände und erprobten ihre Utopien im gesellschaftlichen Zusammenleben. In Grossbritannien besetzten Frauen 1982 den Militärstützpunkt Greenham Common, wo die NATO-Atomraketen stationieren wollte. Das Camp hatte bis ins Jahr 2000 bestand und war Bezugs- und Treffpunkt für unzählige Feminist:innen aus der ganzen Welt. In Westdeutschland entstand das Frauenwiderstandscamp Hunnsrück. Hier wurde am Stationierungsort der im NATO-Doppelbeschluss geplanten atomaren Cruise Missiles ein Zeltdorf aufgeschlagen, das ein Jahrzehnt lang jährlich zwischen vier und acht Wochen Bestand hatte. Im Zeltdorf setzten sich die Beteiligten mit Sexismus und Gewalt auseinander und organisierten sowohl Aktionen und Aufklärung gegen aussen, als auch Selbstreflektion und Aufarbeitung gegen innen.

Auch in der Schweiz wurde diese Protestform mehr als einmal angewandt. Im August 1982 beispielsweise schlugen Frauen direkt neben dem Waffenplatz in Frauenfeld ihre Zelte auf. Anlass war nicht etwa eine Raketenstationierung, sondern die Wehrschau F82 des Schweizer Militärs. Es wurden Flyeraktionen, Strassentheater, öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert und mit einem Menschenteppich versuchten die Anwesenden die Besucher:innen der Wehrschau am Zutritt zu hindern.

Diese Camps wurden, über die konkreten Anlässen und das Thema Militär hinaus, zu einem Übungsfeld eines friedlichen und emanzipatorischen Zusammenlebens. Sie wurden zu kleinen konkreten Utopien, welche von Machtstrukturen und Gewalt natürlich nicht gefeit waren, die jedoch das Erproben eines anderen Umgangs miteinander ermöglichten.

Diese bessere und erstrebenswerte Zukunft immer wieder in den Fokus zu rücken, ist eine Achse politischen Handelns, die gerade in Kämpfen gegen lebensfeindliche und zerstörerische Entwicklungen nicht vergessen gehen darf.

Die Geschichte zeigt uns, dass es gerade feministischen emanzipatorischen Kräften immer wieder gelang, das bessere Leben für alle vorstellbar zu machen und somit eine Zukunft zu perspektivieren, die es sich zu erkämpfen lohnt. Diese bessere und erstrebenswerte Zukunft immer wieder in den Fokus zu rücken, ist eine Achse politischen Handelns, die gerade in Kämpfen gegen lebensfeindliche und zerstörerische Entwicklungen nicht vergessen gehen darf.

[1] Kurze Erläuterung zu der Verwendung von Begriffen und Doppelpunkt: Stehende Begriffe, wie jener der (neuen) Frauenbewegung werden ohne Stern verwendet und nicht gegendert. Sie beschreiben eine historische Situation. Wenn von Inhalten geschrieben wird, die sich heute als feministisch einordnen lassen, wird der Begriff «feministisch» verwendet, auch wenn die Aktivist:innen der 80er den Begriff «feministisch» anders verwendeten. Bei Personengruppen, für die in den Quellen keine Hinweise auf die Geschlechter zu finden ist, wird mit Doppelpunkt gegendert, da aus heutiger Sicht nicht klar gesagt werden kann, wer sich in den 80er wie identifizierte und so alle Geschlechter abgebildet werden. Bei Gruppen, die in den Quellen als reine Frauengruppen beschrieben werden, wird dies übernommen.

Neben der Beteiligung von Frauen (siehe auch Resolution 1325 des UN Sicherheitsrates) dürfte es einen zweiten wichtigen Friedensfaktor geben: eine gewaltfreie Kindheit (SDG 16.2.). Der Friedensforscher Franz Jedlicka hat dazu publiziert. LG Simone