Frauen[1] reicht’s! Am 14. Juni legten wir gemeinsam die Arbeit nieder und wählten so ein Kampfmittel, welches in der Schweiz schon lange vergessen schien: der Streik. Wir verrichteten für 24 Stunden keine Arbeit: keine Lohnarbeit, keine Sorgearbeit, keine Pflegearbeit, keine Hausarbeit. Wir haben uns zu Demonstrationen und Aktionen zusammengeschlossen und kollektiv die Arme verschränkt: „Wenn Frau will, steht alles Still“ Doch was kommt nun? Weil dieser unglaubliche Tag eher den Startschuss als das Ziel feministischer Aktivitäten darstellt, ist es zentral, darüber nachzudenken, wie wir unsere feministische Vernetzung aufrechterhalten und vorantreiben wollen.

von Sarah Friedli (BFS Jugend Zürich)

Wenn Frauen streiken, dann geht das die ganze Gesellschaft etwas an

„Streik, der: gemeinsame, meist gewerkschaftlich organisierte Arbeitsniederlegung von Arbeitnehmern zur Durchsetzung bestimmter wirtschaftlicher, sozialer, die Arbeit betreffender Forderungen“, so die Definition von Streik im Duden. Doch jetzt streikten wir Frauen, weil wir Frauen sind. Frauen gehen nicht per se einer Lohnarbeit nach und sind schon gar keine „Arbeitnehmer“. Und doch wollten wir einen Streik. Nicht bloss eine Demonstration, nicht einen Aktionstag – einen Streik!

Denn was Frauen den ganzen Tag leisten, ist Arbeit: ständig müssen wir uns in die patriarchale kapitalistische Norm einfügen, die die Welt für uns bereitgestellt hat. Die Norm der sauberen Hausfrau, sorgenden Ehefrau, liebenden Mutter; der selbstlosen, pflegenden und fürsorglichen Frau, welche für das Wohl aller schaut. Das bedeutet auch, die uns zugewiesene Arbeit, für die wir nicht oder nur sehr schlecht bezahlt werden, ohne Widerrede zu verrichten. Es wird von Frauen erwartet, dass sie tagtäglich Leben und Arbeitskraft herstellen und wiederherstellen. Diese soziale Reproduktion ist Arbeit und doch wird sie nicht als das gewertet. Daneben sollen wir noch immer attraktiv, nett, sexy (aber nicht zu sexy), und fröhlich sein. Doch wollen wir, dass diese Arbeit als Arbeit gewertet und von der ganzen Gesellschaft getragen wird, oder sträuben wir uns gegen die Normen und Ideale, die uns vorgegeben werden, so werden wir abgewertet, beleidigt, sind Gewalt ausgesetzt oder werden umgebracht. Frauen erfahren Ungleichheit und Unterdrückung auf so vielen Ebenen und auf unterschiedlichste Art: Wir erleben sexualisierte Gewalt im Ausgang, Zuhause, in der Öffentlichkeit. Wir werden übergangen in der Bildung, der Politik, dem Gesundheitswesen, der Altersvorsorge. Es wird über unsere medizinische Versorgung, unsere Körper, unsere Sexualität, unsere Leben bestimmt.

In Brasilien wurden im Jahr 2017 445 LGBT[2]-Menschen umgebracht,[3] weil sie nicht in das heteronormative Schema passen – das ist eine Person alle 20 Stunden! Und in der Schweiz nimmt die Gewalt gegen Frauen zu, während sie für Männer deutlich sinkt.[4] Wir machen tagtäglich Erfahrung mit Ängsten und Einschränkungen, die unsere männlichen Freunde, Arbeitskollegen, Verwandten und Genossen nicht machen. Und wir leisten einen Grossteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit unbezahlt und/oder unterbezahlt. „Denn für das Funktionieren der patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft ist es grundlegend, dass Frauen* die Sorgearbeit gratis oder zu miserablen Löhnen leisten. Neben der rassistischen und kolonialistischen Ausbeutung ist es diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die das herrschende Wirtschaftssystem weiterbestehen lässt“ – hält das Zürcher Frauen*streikkollektiv in ihrem Manifest fest. Es braucht also sowohl die Ausdehnung des Arbeitsbegriffs als auch den Einbezug sozialer, politischer und rechtlicher Ebenen – nebst der wirtschaftlichen – um die tatsächlichen Dimensionen des Frauen*streiks zu fassen. Der Frauen*streik war nicht entweder politisch oder symbolisch oder arbeitsrechtlich. Der Frauen*streik war alles zusammen: ein gesamtgesellschaftlicher Streik – mit hunderttausendfacher Beteiligung.

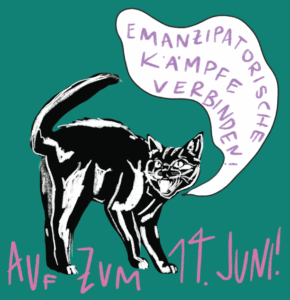

Kämpfe verbinden – gemeinsam für ein besseres Leben

Wir durchleben zur Zeit eine soziale Krise mit ökologischen, politischen und sozialen Auswirkungen, welche die Schere zwischen Elend und Reichtum, zwischen Katastrophen und Sicherheit stetig vergrössert. Beispiele dafür sind die Überproduktion von Nahrungsmitteln, während jeder neunte Mensch hungert; Löcher in der Altersvorsorge in einem der reichsten Länder der Welt; der ständig steigende CO2-Ausstoss, obwohl die Konsequenzen und mögliche Alternativen schon längst bekannt sind. Diese Schere der Ungleichheit öffnet sich entlang Geschlechterlinien, Klassengegensätzen und (neo-)kolonialen Machtverhältnissen: Die meisten Menschen hungern in Südasien und Ost-Afrika[5], von Altersarmut sind in der Schweiz überwiegend Frauen betroffen[6]und mit der Förderung von Öl, Kohle und Gas lassen sich für Investoren und Firmen gut Gewinne erzielen[7], während weltweit Frauen überdurchschnittlich unter der Klimakrise leiden.[8]

Die Art und Weise, wie wir produzieren und unsere Gesellschaft organisieren, ist für viele Menschen lebensbedrohend. Bei diesen Beispielen wird klar, dass es eben nicht nur um gleiche Löhne für gleiche Arbeit geht, sondern darum, wie wir in unserer Gesellschaft Arbeit und Ressourcen verteilen, welche Tätigkeiten wir als Arbeit zählen und nach welchen Prämissen wir leben wollen – Profit und Gewinn für wenige oder Solidarität und Lebensmöglichkeiten für alle. Wir müssen deshalb die ökologischen, antirassistischen und antikapitalistischen Kämpfe mit dem feministischen Kampf verbinden, wenn wir unsere Lebensrealität verändern wollen[9]. Das heisst aber auch, dass ein eintägiger Streik bei weitem nicht ausreicht, um ein Leben ohne sexistische und rassistische Diskriminierung, ohne die Ausbeutung unserer Arbeit und Zerstörung der Natur, sondern unter Mitbestimmung und Emanzipation aller zu gestalten.

Über den 14. Juni hinaus – Auf, auf zum Kampf

In den Vorbereitungen zum Frauen*streik am 14. Juni 2019 haben sich seit über einem Jahr in unzähligen Komitees, Arbeitsgruppen, Vereinen, Organisationen, KiTas, Quartieren, Büros, Geschäften, Bildungseinrichtungen, Spitälern und vielen weiteren sozialen Räumen Frauen und Trans-, Inter- und Queerpersonen vernetzt, ausgetauscht und organisiert. Diese Vernetzung ist unheimlich wichtig, um gemeinsam Missstände festzustellen, Forderungen zu entwickeln, auf diese aufmerksam zu machen und gemeinsam dafür einzustehen, zu kämpfen. Um so wichtiger ist es, diese Freund*innen, Mitarbeiter*innen, Nachbar*innen, kurz: diese Mitstreiter*innen nicht wieder aus den Augen zu verlieren. Im Gegenteil müssen wir nun diese Vernetzung aufrechterhalten, in den Komitees und Gruppen, aber auch überregional. Wir erleben in der Schweiz und auf der ganzen Welt das Erstarken der feministischen Bewegung – wir sind so stark und so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es gilt, die Bewegung weiterzutreiben und den Druck aufrecht zu erhalten, wenn wir wirklich die Gesellschaft verändern wollen!

Mitmachen: In den nächsten Wochen wird es verschiedenen Nachfolge- und Vernetzungstreffen der Frauen*streik-Kollektive geben. Wir werden rechtzeitig darauf aufmerksam machen. Falls du darüber hinaus Interesse hast, dich politisch zu vernetzen oder zu organisieren, dann schreib uns jederzeit unverbindlich an, am besten an info@bfs-zh.ch. Auf ein weiterhin kämpferisches 2019!

Fussnoten:

[1]Ich lasse den Stern bei Frau und Mann aus zwei Gründen weg: Erstens gehe ich davon aus, dass auch Trans-Frauen Frauen sind und eben nicht Frauen*. Zweitens basieren Zahlen aus Statistiken und die Geschlechterrollen, von denen ich schreibe auf heteronormativen Vorstellungen, weshalb es keinen Sinn macht, dort Menschen auf der sprachlichen Ebene zu inkludieren, die in der Statistik nicht mitgemeint sind. Wenn ich von Arbeiter*innen, Nachbar*innen und so weiter schreibe, dann verwende ich den Stern, weil alle Menschen gemeint sind und eben nicht nur zwei Geschlechter. Weil «Frauen*Streik» einstehender Begriff ist, verwende ich dort den Stern.

[2]Lesbian-, Gay-, Bi-, Trans- Menschen

[3]https://www.nau.ch/news/videos/jair-bolsonaro-macht-brasiliens-gay-community-angst-65449865

[4]https://www.srf.ch/news/schweiz/neue-statistik-gewalt-gegen-junge-frauen-nimmt-zu

[6]Siehe antikap Nr. 9: Altersvorsorge und Geschlecht.

[7]https://sozialismus.ch/artikel/2019/klimabewegung-oekologie-vs-kapitalismus/

[8]Siehe antikap Nr. 9: Zwischen sozialer Alternative und esoterischer Sackgasse.

[9]Siehe dazu „Warum feministische Kämpfe intersektional sein müssen“.

Hallo

Ich wäre sehr froh, wenn die Vernetzungsdaten nach dem 14. Juni möglichst bald bekannt gegeben werden; es erleichtert die Planung 🙂

Vielen Dank und powervolle Grüsse

Doris Held

Für Zürich ist der Termin bereits bekannt. Es ist der 6.7.2019: https://www.facebook.com/events/2674924699198851/

Für Basel ist bislang die Retraite im September draussen:

https://www.facebook.com/events/2773945986012058/